Explorer les documents (126 total)

Juliette Dissel (Issel, Aude, 21 décembre 1902 – Pessac, Gironde, 3 novembre 1962), actrice, mèstre d’òbra du Felibrige, membre de l’Escòla Occitana, fondatrice du Théâtre d’Oc.

Autres formes du nom

< Peine, Juliette (nom à l'état civil)

Éléments biographiques

Quelques années après sa naissance, la famille de Juliette Peine, de son nom de naissance, déménage à Castelnaudary où elle ouvre un magasin de grains. Juliette suit les cours de l’École Primaire Supérieure de la ville et y obtient son brevet élémentaire. C’est là que d’après Joseph Salvat (« Chute de feuilles en Lauragais – Juliette Dissel », Lo Gai Saber, n° 305, novembre-décembre 1962) elle se prend de passion pour le théâtre.

Après ses études, Juliette Peine aurait enseigné quelque temps dans le Lauragais avant de se consacrer entièrement à sa carrière théâtrale et à la promotion du théâtre d’oc.

Engagement dans la renaissance d'oc

Les échanges entre l’abbé Joseph Salvat et Juliette Dissel font apparaître des contacts étroits de celle-ci avec le Félibrige languedocien dès les années 1920. Elle se fait notamment remarquer en 1927 lors de l’inauguration – par l’association des Grilhs del Lauragués, dont font partie Joseph Salvat et Prosper Estieu – du buste d’Auguste Fourès dont elle récite La Lauseta.

Sans doute faut-il dans ce cas parler de révélation puisqu’elle évoque dès lors dans sa correspondance avec l’abbé Salvat l’importance que doit avoir le théâtre en occitan dans la vie culturelle d’oc avant de partir quelques mois à Barcelone en 1928. Là, avec l’appui de l’écrivain et dramaturge catalan Carles Soldevilla elle se produit, disant des poèmes d’Estieu, Vermenouze ou Fourès.

De retour en Occitanie, elle est présente sur des scènes du Lot-et-Garonne à la Provence, en passant par le Rouergue et le Biterrois et s’inscrit au Conservatoire de Toulouse. Elle rencontre entre la fin des années 1920 et le début des années 1930 ceux qui seront pour elle d’importants soutiens dans les années suivantes (entre autres Henri Mouly, Julienne Séguret et, surtout, Armand Praviel…) et devient un membre actif du Félibrige auquel elle adhère depuis 1926. Répondant le 14 mars 1931 à une sollicitation de Salvat, elle lui écrit : « Bien sûr que j’accepterai d’être mestre d’obra. Je ne regrette qu’une chose, c’est de ne pouvoir être Capoulié !! ». C’est d’ailleurs cette année-là qu’elle devinet mèstre d’òbra.

On la retrouve en 1932 à Paris où elle s’installe pour plusieurs années. Elle y passe des auditions, a l’occasion d’aller dire quelques vers en occitan à l’invitation de quelques sociétaires de la Comédie Française (lettre à Joseph Salvat du 11 avril 1932) et annonce dans un courrier du 25 juin 1932 avoir été engagée pour jouer Lucette dans une adaptation cinématographique du Monsieur de Pourceaugnac de Molière. Le film, réalisé par Gaston Ravel et Tony Leklain la compte en effet dans sa distribution (fiche Imdb , consultée le 27 avril 2016). Cette même année elle expose son désir de fonder la société des « Amis du Théâtre occitan » afin de financer un projet de troupe de théâtre qui se produirait dans les fêtes régionalistes et félibréennes. L’association du Théâtre d’Oc prend véritablement vie en 1933 et Juliette Dissel enchaîne dans les années suivantes les mises en scènes ainsi que les mises en voix de poèmes occitans.

Juliette Dissel épouse en janvier 1939 un autre militant occitan, Pierre-Louis Berthaud. La guerre les sépare. Alors que Berthaud rejoint Vichy, elle se replie sur Toulouse où elle poursuit son activité avec le Théâtre d’Oc. Avec le soutien du préfet Chéneaux de Leyritz, elle multiplie les manifestations dans le Sud-Ouest jusqu’en 1944. Son divorce d’avec P.-L. Berthaud est prononcé durant la déportation de ce dernier à Dachau entre juin 1944 et mai 1945.

Il semble que Juliette Dissel subisse quelques avanies à la Libération puisqu’elle est « quelque temps détenue » d’après l’abbé Salvat sans que l’on en sache plus. Quoi qu’il en soit, elle se fait bien moins présente dans les années suivantes. Souffrant de graves problèmes de santé et isolée, elle quitte finalement Toulouse en 1952 et rejoint Bordeaux. Elle y écrit quelques chroniques en occitan pour Sud-Ouest mais ne réussit pas à relancer son Théâtre d’Oc. Accueillie chez monsieur Montagne, poète originaire lui aussi du Lauragais et propriétaire du château Pape-Clément, c’est à Pessac qu’elle s’éteint le 3 novembre 1962.

Lespoux, Yan

Martel, Philippe

Verny, Marie-Jeanne

Enseignant, fondateur de la société folklorique « La Pastourelle », auteur de pièces de théâtre.

Éléments biographiques

Issu d’une famille du monde rural, Adrien Vézinhet naît à Sainte-Radegonde le 27 avril 1912. Il fait des études à Rodez avant de devenir professeur de Lettres au Lycée Foch de Rodez de 1937 à 1946. Par la suite il devient censeur au Lycée Pierre Loti de Rochefort-sur-Mer (1947), puis au Lycée de Rodez (1950) et au Lycée Joffre de Montpellier (1957). En 1968, il est nommé proviseur de la Cité scolaire d’Alès avant de devenir proviseur du Lycée Henri IV de Béziers où il achèvera sa carrière dans l’enseignement (1970-1974). Il décède à Montpellier le 28 mars 1984. Un hommage lui a été rendu en 1993 à Sainte-Radegonde où une plaque a été apposée à sa mémoire.

Engagement dans la renaissance d’oc

Dès le temps où il enseigne au Lycée Foch, avant la guerre et pendant, il milite pour l’occitan dans l’enseignement. À la Libération, il fait partie des fondateurs de l’hebdomadaire Le Rouergat. À Rodez, il est un ardent promoteur de la langue d’oc et des traditions locales. Au début des années 1950, il accompagne la fondation de la société folklorique la Pastourelle (jeune bergère) en dirigeant les danses et en écrivant des pièces de théâtre en collaboration avec Henri Mouly et Jean-Marie Lacombe. Installé à Montpellier, il devient un des animateurs de la Montanharda amicale des aveyronnais. En 1979, il prépare la publication du Teatre de la Pastorela, réunissant pièces et contes en occitan. Six de ces pièces seront écrites pour le théâtre la Pastorella qui en fera son répertoire.

Le livre est ainsi présenté sur le site de l’éditeur :

(http://ideco-dif.com/ieo_edicions/terra_de_cocanha/lo_teatre_de_la_pastorela/index.html) :

« [...] C’est à Sainte-Radegonde que mon Père revenant de son premier jour à l’école communale devait déclarer à sa mère : « Ai pas res compres de çò que disiá lo mèstre d’escòla. Parla pas la meteissa lenga que nosautres ». Ainsi allait la vie au début de ce XXe siècle. Le seul outil vernaculaire entre les habitants du village était la langue occitane plus communément qualifiée de Patois. [...] » André Vezinhet.

C’est cette langue qu’il maîtrise à merveille et ses coutumes qu’Adrien Vezinhet, enfant du Rouergue, allait s’acharner à transmettre. En prenant la plume pour écrire des pièces de théâtre, qui furent jouées de Montpellier à Paris en leur temps, c’est également un témoignage d’une société et de ses questionnements qu’il nous donne. Si le temps a fait son œuvre, les questions du déracinement et des relations familiales sont toujours d’actualité. Ce recueil comprend les 6 pièces suivantes : L’Escampat, La Tatà de Borniquet, Maridam la Tatà, La Bastarda, Lo Pastre del Masvièlh et Las Catas de la Bruguièra.

Lespoux, Yan

Martel, Philippe

Verny, Marie-Jeanne

Albert Boudon-Lashermes, né et mort au Puy en Velay, docteur en droit, érudit local, journaliste, félibre (mestre en gai-sabé, vice syndic de la maintenance de Velay dans les années 30).

Éléments biographiques

Albert Boudon-Lashermes naît le 28 février 1882 au Puy, fils de Georges Boudon et Louise Lashermes. Il tenait de son père et surtout de son oncle, Albert Boudon, passionné d’histoire locale et auteur d’importants travaux généalogiques, un goût prononcé pour l’histoire régionale. Dès l'âge de 17 ans, il écrit des pièces de théâtre dont la première est imprimée en 1899. Après des études de droit et une thèse de doctorat sur la sénéchaussée présidiale du Puy (1908), il s'intéresse à l’histoire, à la généalogie et au folklore du Puy et de la région du Velay, sur lesquels il publie de nombreux ouvrages. Albert Boudon-Lashermes meurt au Puy – où il est enterré – le 11 juillet 1967. Il laisse une œuvre considérable de poète, auteur de pièces de théâtre, historien et folkloriste. Une partie de ses collections se trouve aux Archives départementales de la Haute-Loire et la partie occitane au CIRDOC.

Engagement dans la renaissance d’oc

Journaliste au front

Occitanophone et engagé dans le grand mouvement de renaissance régionaliste du début du XXe siècle, il prend la tête de l’école félibréenne du Puy qui reçoit en 1913 le nom d’Escolo Peire Cardenal. Il rencontre Frédéric Mistral qui lui préface son ouvrage Glòri óublidado : pouèmo provençau. Mobilisé en 1914, il devient sergent-major au 286e régiment d’infanterie et fonde, le 28 janvier 1915, l'école félibréenne l’Escolo dóu Boumbardamen dans une tranchée de Lorraine, à Remières, regroupant en grande majorité des félibres issus du Velay. L’Escolo dòu boumbardamen publie l’Écho du Boqueteau, journal artisanal polycopié à l‘alcool, conçu et rédigé sur le front, qui propose des textes en français et en occitan jusqu’en 1916, date à laquelle est créée une édition entièrement en occitan (provençal) ; Boudon-Lashermes en est le rédacteur en chef de 1915 à 1919. C’est autour de Boudon que se retrouvent la plupart des écrivains félibres du front pour participer à cette aventure éditoriale qui réunit notamment Marius Jouveau, Louis Abric, Pierre Causse ou encore Francis Pouzol.

Rédacteur en chef actif

Le journal La Crounico de Sant Maiòu dont il est rédacteur en chef de 1913-1925, paraît tout au long de la guerre avant d’être domicilié « en sa vigno de Chaussoun pròchi lou Puei-Santo-Mario (Auto-Lèiro) » jusqu’en 1925. Il a aussi été le rédacteur en chef de plusieurs autres publications régionalistes Le Petit Vignard (1897-1911), Terre Vellave (1924-1935), Terroirs (1936-1955) et président de l’Académie de Velay jusqu’en 1956.

Cassoudesalle, Joanna (CIRDÒC)

Assié, Benjamin (CIRDÒC)

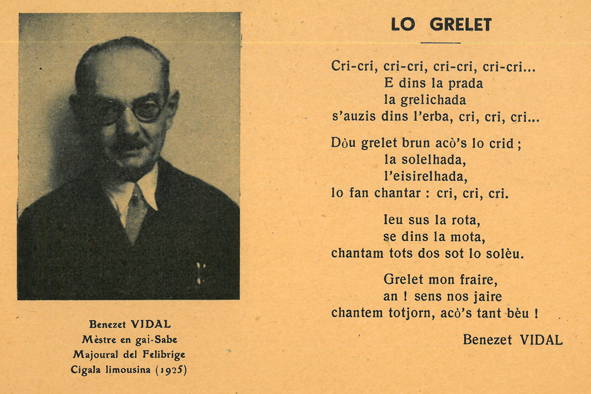

Fondateur et président de l’Escolo de Limagno, élu Majoral du Félibrige en 1925 et membre de l’Escòla occitana, lauréat du concours de l’Académie des Jeux Floraux, Benoît Vidal - dit Benezet - fut le principal promoteur des mouvements de renaissance occitane en Basse-Auvergne au cours de la première moitié du XXe siècle.

Illustration : Benezet Vidal, coll. Clermont-Ferrand, Bibliothèque du Patrimoine de CLERMONT COMMUNAUTÉ, ms. 1967

Autres formes du nom

< Benoît Vidal (nom d’état civil)

< Bénazet Vidal (forme erronée)

Éléments biographiques

Benezet Vidal naît à Pontgibaud dans le Puy-de-Dôme le 15 mai 1877. Instituteur avant de devenir percepteur à Billom puis à Lézoux, il fonde en 1920 l’Escolo de Limagno et fut un membre actif du consistoire du Félibrige durant l’entre-deux-guerres. Trésorier de l’Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, il se fait connaître du milieu savant auvergnat par ses publications littéraires et philologiques dans les revues régionalistes, en particulier L’Auvergne Littéraire et artistique.

À sa retraite, Benezet Vidal s’installe définitivement à Clermont-Ferrand avant de trouver la mort lors d’un séjour dans son pays natal à Saint-Ours-les-Roches le 5 août 1951.

Engagement dans la renaissance d’oc

Le promoteur du Félibrige en Basse-Auvergne

Benezet Vidal est un écrivain d’expression occitane qui a été l’un des principaux artisans du développement du Félibrige en Basse-Auvergne. Il fonde le 11 juillet 1920, l’Escolo de Limagno, dont il est pour de nombreuses années le capiscol (président). La nouvelle Escolo félibréenne de la Basse-Auvergne organise des Jeux floraux annuels à Clermont-Ferrand qui récompensent des œuvres littéraires (poésie, prose et théâtre) en dialecte auvergnat. Benezet Vidal est particulièrement actif pour la diffusion de la langue occitane dans l’enseignement, en organisant notamment un concours scolaire annuel auxquels les instituteurs sont invités à faire participer leurs élèves. En 1936, il publie le Libret de l'escolan auvernhat (Clermont-Ferrand : Éd. de la Mantenensa d'Auvernha), anthologie des écrivains occitans auvergnats à destination des instituteurs souhaitant enseigner l’occitan dans leur classe. En 1925, il est l’organisateur des fêtes de la Sainte-Estelle à Clermont-Ferrand et devient à cette occasion majoral du Félibrige, nouveau titulaire de la Cigalo Limousino à la suite de Jean-Victor Lalanne (1849-1924).

On doit à l’action et à l’œuvre de Benezet Vidal le développement de la renaissance d’oc félibréenne en Basse-Auvergne. À l’exception de Régis Michalias (1844-1916), peu d’écrivains avaient jusqu’ici illustré la langue d’oc en Basse-Auvergne (Puy-de-Dôme, Brivadois), à la différence de la Haute-Auvergne (Cantal), où le mouvement félibréen s’était structuré dès les années 1870 avec une Escolo Oubernhato, auréolé du renom littéraire d'un Arsène Vermenouze (1850-1910).

Benezet Vidal fait ainsi figure de chef de file de la renaissance d’oc en Basse-Auvergne comme le rappelle le critique Camille Gandilhon Gens d’Armes au moment de sa disparition : « ne voyant en Basse-Auvergne plus personne disposé à relever le flambeau, [Vidal] le prit lui-même dans ses mains pieuses et modestes. 1 »

Benezet Vidal est un écrivain d’expression occitane en dialecte de Basse-Auvergne (occitan auvergnat). Par son œuvre et par son action au sein de l’Escolo de Limagno, il entreprend l’unification et la « restauration » de l’auvergnat dans la tradition de l’action félibréenne et de l’exemple mistralien : rôle central de la littérature et des écrivains associé à un intérêt pour les cultures populaires régionales, organisation d'événements félibréens pour l'illustration publique de la langue.

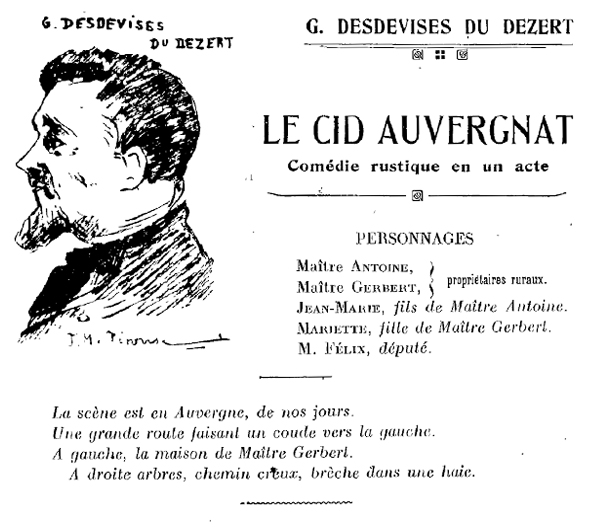

Actif au sein de l’organisation félibréenne, il est également en relation avec l'Escòla occitana qui, depuis Toulouse, œuvre au même moment pour l’unification graphique des parlers d’oc en concevant une graphie, dite alors « occitane » 2 , respectueuse de l’étymologie et de la tradition des textes médiévaux. Vidal a définitivement adopté la graphie de l’Escòla occitana lors de la parution en 1926 de son roman La serva (Toulouse : ed. Occitania), choix encore minoritaire chez les écrivains d'oc, et assez audacieux pour qu'il soit fermement soutenu par l’historien et écrivain auvergnat Georges Desdevises du Dézert : « Conformément à l’intérêt véritable de la Renaissance occitane et à la bonne tradition de Vermenouze, il adopte l’orthographe étymologique et rejette la graphie phonétique, qui est - littérairement parlant - une erreur formidable. Nous savons quelle grêle de tuiles peuvent pleuvoir sur notre dos en cette occasion mais nous conterons quelque jour à nos contradicteurs l’histoire de la Renaissance catalane, et ils verront de quel côté sont le sens pratique et la prévoyance de l’avenir »3.

L’œuvre littéraire

Benezet Vidal publie dès le début des années 1920 un premier recueil de poésies sur le thème de la vie paysanne, Flours de mountagno (Royan : ed. de la France littéraire) mais il se singularise surtout par une œuvre romanesque, cas assez rare chez les écrivains occitans d’avant-guerre. Paraît en 1926 La serva (1926), roman ayant pour cadre le monde paysan et un conflit familial provoqué par la « serve » (réservoir d’eau permettant l’irrigation des champs), puis en 1930 Un amor : jornau (1930), faux journal intime d’un ingénieur épris d’une jeune paysanne. Il est aussi l’auteur d’un troisième roman Jan Combralha, plusieurs fois mentionné4 dans les bibliographies de l'auteur, mais qui semble être resté à l’état manuscrit.

Benezet Vidal est aussi l’auteur de l’adaptation occitane du Cid auvergnat, comédie rustique en un acte de Georges Desdevises du Dézert. Cette comédie, représentée lors de la Sainte-Estelle au théâtre de Clermont-Ferrand le 30 mai 1925, a été publiée dans L’Auvergne littéraire et artistique (14, juin-juillet 1925). >> Consultez le tapuscrit sur Occitanica

À signaler également Lo veih Clarmont, recueil de poèmes sur Clermont-Ferrand et une Grammaire auvergnate qui sont restés à l'état de manuscrit 5.

Enfin il a collaboré à de nombreux journaux : L’Auvergne littéraire et artistique, Échos d’Auvergne, L’Avenir, Le Moniteur, La Revue des pays d’Oc, Le Feu, L’Alauza d’Auvernha (à partir de 1929), Almanach chantant de l’Auvergne, etc.

↑1. Chroniques - Bibliographies. Auvergne, Cahiers d’études régionales : Histoire, Littérature, Arts. Clermont-Ferrand : Imprimerie G. de Bussac, 1951, n°135, p.51.

↑2. GANDILHON GENS D'ARMES, Camille. Un Amor. L’Auvergnat de Paris. 4 avril 1931.

↑3. GANDILHON GENS D'ARMES, Camille. La Serva, roman en dialecte auvergnat par Bénézet Vidal, majoral du Félibrige L’Auvergnat de Paris. 17 avril 1926

↑4. « Chroniques - Bibliographies » dans : Auvergne, Cahiers d’études régionales : Histoire, Littérature, Arts, Clermont-Ferrand : Imprimerie G. de Bussac, 1951, n°135, p.53

↑5. « Collection CIRDÒC, Fonds du Collège d’Occitanie, dossier Bénézet Vidal. Consulter l’inventaire en ligne : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2014814108134011

Savinian est le principal pédagogue du Félibrige du XIXème et du début du XXème s.

Autres formes du nom

Lhermite, Joseph (nom à l'État civil)

Frère Savinien

Savinien, ou Savinian en occitan est le nom en religion de Joseph Lhermite

Pseudonymes connus

René Montaut

Éléments biographiques

Élève des Frères des Écoles chrétiennes (la principale congrégation enseignante) à Villeneuve, commence son noviciat à Avignon en 1857, et reçoit le nom de Frère Savinien-Joseph. Enseignant à Alès de 1860 à 1872 (sauf 1862 passée à Uzès).

Le Frère Troyen, directeur, fait donner à ses Frères des leçons par les professeurs du lycée. En 1872, à 28 ans, il est chargé de la première classe de l’école publique des Ortolans à Avignon.

En 1882, il devient directeur de l’école des Frères à Arles, et installe les Frères dans de nouveaux locaux (8 classes et 11 Frères, 319 élèves), après la laïcisation de l’école publique.

À partir de 1896, il est nommé « visiteur » (inspecteur) des Écoles chrétiennes du district d’Avignon.

En 1901 il est appelé à l’« institut technique » (dixit J. Flamme, maison centrale des Frères, Institut de Mérode 1) de Rome où il dirige l’enseignement du français.

Revenu en France, il dirige comme frère sécularisé, après l’interdiction des congrégations enseignantes en 1904, sous son nom de Joseph Lhermite, le pensionnat de Bourg-Saint-Andéol. En 1907, il dirige la grande école professionnelle de Lyon. En 1908, il rejoint Avignon comme inspecteur, puis voyage aux Baléares où s’était reformé son district d’Avignon. En 1912, il se rend à Paris pour revendiquer les droits des anciens religieux, puis se retire à la maison de retraite des frères d’Avignon, au moment où est suspendue l’interdiction à la suite de « l’Union sacrée ». Après guerre, il voyage en Italie, Belgique, Angleterre, Espagne (1919).

Botaniste, archéologue, peintre à ses heures, il connaissait les langues anciennes et cinq langues modernes.

Engagement dans la renaissance d'oc

Ranquet est un ami d’enfance. Dès 1857, il connaît Roumanille à Avignon. Il fait la connaissance de Frédéric Mistral en 1871, à l’occasion du mariage d’Arnavielle à Alès. Mistral lui fait connaître l’ouvrage de Michel Bréal, déjà professeur au Collège de France, Quelques mots sur l’instruction publique en France, publié avec succès en 1872, et qui prône l’usage des « patois » pour apprendre le français, peut-être à l’occasion de la venue de Bréal à Montpellier en 1875, lors du congrès de la Société des Langues Romanes. Savinien utilisera ensuite systématiquement des citations de Bréal, et notamment son discours devant les instituteurs à l’occasion de l’Exposition universelle de 1878, où il se déclare, en présence du ministre, « ami des patois ».

1. Un projet original…

Un « prospectus » de 1875 montre que le projet de Savinien est déjà assez avancé à cette époque, et qu’il a obtenu l’accord de sa hiérarchie congréganiste.

« Vous pourrez apprécier vous-même ce travail, par la traduction d’un poème de Mistral : "les Saintes", que vous trouverez ci-joint.

Les élèves qui s’inspireront à une source si belle et si pure acquerront des avantages précieux qu’il leur était impossible d’obtenir en étudiant la grammaire ou le style selon la méthode des pensionnats et des cours professionnels.

Celle que j’ai essayée, consiste à faire une version immédiate, sans être obligé de lire en provençal ; après l’explication d’une strophe de huit vers ou d’un fragment de prose ayant à peu près la même étendue, l’élève traduit à la maison ce devoir journalier et le lendemain le professeur corrige les deux ou trois premières copies ainsi que les deux ou trois dernières, puis il fait écrire au net et par toute la classe, la traduction insérée à la fin du livre du maître. »2

Toujours en 1875, Savinien s’adresse au ministre pour obtenir une autorisation officielle d’usage d’un « livre classique provençal » (sans doute le Recueil des versions pour servir à l’enseignement du français), qui lui est refusée « J’ai transmis à M. le Ministre […] la demande du frère Lhermite à l’effet d’obtenir l’autorisation d’introduire dans les écoles publiques un livre classique provençal. Il m’a été impossible d’appuyer cette demande, parce que, en pareille matière, l’abus est trop près de l’usage. Si la langue provençale est enseignée dans les écoles, le français en souffrira plus qu’il n’y gagnera, et nous ne pourrons point répondre que tel instituteur ne sacrifiera pas à peu près complètement l’idiome de France à celui de Provence, surtout à une époque où l’on s’efforce de donner à ce dernier une importance un peu exagérée. Le Picard, surtout le bas breton et beaucoup d’autres parlers plus ou moins savants, auraient bientôt pénétré dans la place, une fois la brèche ouverte. » Source : AD Vaucluse 1 T 197, « Dossiers personnel congréganiste - Joseph Lhermite », lettre du recteur Charles Zevort à l’inspecteur d’académie, 5 juillet 1875. Savinien fera état dans la préface de son deuxième ouvrage de 1878 (le premier concernant les élèves les plus âgés) du fait qu’il a utilisé le réseau méridional des écoles des Frères pour essayer son procédé :

« La troisième partie du Recueil des versions provençales a été mise à l’essai dans quelques classes pendant deux ans et la réussite a démontré que, de Nice à Bayonne et de Perpignan à Limoges, on pourrait obtenir de notables progrès par cette nouvelle méthode. Plusieurs inspecteurs primaires l’ont recommandée à leurs instituteurs »,

ce qui reste vague en l’état. Y sont aussi développés les avantages de la traduction dans trois directions : pour l’orthographe, pour le style, pour la morale patriotique, avec citations de Michel Bréal à l’appui 4.

Bréal figure aussi dans la préface au titre des « témoignages d’approbation », avec cette citation, qui a l’air cependant d’être tirée d’une correspondance de courtoisie : « Vous verrez que cette méthode sera suivie jusque sur les bords de la Loire. »

La congrégation laisse faire visiblement, et présente à l’Exposition universelle de 1878 des « versions flamandes et provençales »5, signe que Savinien a étendu sa « méthode » au-delà du Midi par l’intermédiaire des Frères.

Un article de 1881 6 souligne que les réticences existent aussi de ce côté-là : « N’allez pas croire pourtant que les congréganistes aient tressé des couronnes à leur confrère, créateur de ce système plein d’attrait et d’un succès bien constaté. Mon Dieu, non !

Rien n’est plus long et ne rencontre plus d’obstacle que la marche progressive de la pédagogie. C’est une souveraine un peu routinière, solidement établie sur un trône séculaire. L’Université 7, les institutions congréganistes la soutiennent à la fois, et, empressées dans les hommages qu’elles lui rendent, elles forment une barrière que le progrès ne peut pas toujours franchir. Voilà ce qui est arrivé, mais l’Université comme les congrégations, toutes agissent avec une pure bonne foi, et nous espérons que, se rendant mieux compte des services que la découverte à laquelle nous faisons allusion doit rendre à l’enseignement, elles l’appelleront en aide au français qui végète à l’école primaire. »

La publication de la Grammaire provençale en 1882 montre que Savinien a lu aussi la Grammaire historique de Brachet (1867), dont il réutilise le plan, non sans s’inspirer de la Grammaire générale de Port-Royal, marquant ainsi le retard de ses références, au moment où justement l’inadaptation pédagogique de la grammaire historique pour le primaire devient patente8.

En 1884, Savinien présente devant le Conseil supérieur de la Congrégation des Frères son projet d’apprentissage du français par traduction du provençal9, avec une lettre de soutien de Mistral : « Vous êtes armé de toutes pièces. Nul en France ne pourrait apporter, dans la discussion de l’enseignement primaire, des arguments plus neufs et plus expérimentés. Le grand vice du système qui ne tient pas compte des dialectes populaires, c’est de faire le vide dans le cerveau des enfants du peuple en remplaçant les assimilations naturelles et spontanées de l’intelligence enfantine par un bagage factice et essentiellement fugitif de notions disparates qui, en dehors des quatre règles, seront en général inutiles à l’écolier. Vos élèves sont destinés pour la plupart à devenir laboureurs, ouvriers, forgerons, maçons, etc. c’est-à-dire à vivre dans les milieux où la langue populaire leur sera indispensable soit pour la technologie traditionnelle, soit pour les rapports sociaux. Et l’on s’évertue à chasser de ces jeunes cervelles les éléments de compréhension et de sociabilité indigène qui s’y étaient naturellement amassés ! C’est de la folie ! C’est comme si on s’amusait à vider un œuf pour remplacer par des mixtions chimiques le contenu fécond que la nature y déposa. »10

On n’a pas d’information sur le résultat, mais la Congrégation, qui a ses propres manuels, se garde de faire entrer dans son catalogue les ouvrages de Savinien.

Savinien est nommé majoral en 1886.

2. La polémique avec Bréal

Invité par le félibrige parisien en 1890 à faire le discours de Sceaux11, Bréal va s’en prendre au procédé de Savinien.

« […] Je ne crois pas que le dialecte doive faire partie du programme officiel de l’école. Il y a quelques années, un félibre, d’ailleurs bien intentionné, a proposé, pour les écoles du Midi, des thèmes provençaux et des versions provençales. Faut-il appliquer au parler natif les méthodes savantes qui nous permettent à grand-peine de retenir quelques mots de latin et de grec ! Je ne le pense pas. A ceux qui savent le dialecte, ces exercices paraîtraient trop faciles, et ils n’apprendraient pas grand-chose à ceux qui ne le savent pas. Il faut désirer que l’idiome paternel ne rappelle à nos enfants que des souvenirs sans mélange. Mais ce que nous avons le droit de demander, c’est que l’instituteur ait la considération qui convient pour un langage français, et qui, bien qu’il ne soit pas le langage officiel, n’en a pas moins ses lois régulières : si le maître est bien inspiré, il le fera intervenir de temps en temps pour éclairer un mot, pour montrer une parenté, pour laisser entrevoir une origine. Il n’en faut pas plus : on dissipera ainsi les préventions et l’on rectifiera les idées fausses. C’est le plus sûr moyen de faire respecter et aimer nos vieux idiomes provinciaux. »12

Partisan déterminé de la méthode directe pour apprendre les langues vivantes, Bréal, après la polémique de 1888 entre Mistral et Sarcey, faisant renaître l’accusation de séparatisme, doit aussi tenir compte de ce contexte.

Savinien va répondre dans deux journaux parisiens, L’Etendard et Le Constitutionnel du 2 septembre 1890, soit plusieurs mois après le discours de Sceaux de Bréal : et, de plus, les deux feuilles ultra-catholiques ont un tirage confidentiel13 :

« Depuis bientôt quinze ans, M. Bréal connaît cette méthode, il a eu mainte occasion de se prononcer contre son introduction dans l’école, jamais, que nous sachions, il n’a fait entendre un mot contradictoire dans la presse ou dans des conférences ; et c’est après cette longue période d’une élaboration locale dont il resta toujours éloigné, sans pouvoir ainsi être initié aux avantages de la découverte, qu’il en déclare l’inutilité. Mais il se heurte à l’adhésion d’un directeur d’école du département des Landes qui écrit à l’auteur des versions : "Je vais composer les mêmes livres pour le dialecte gascon", à celle d’un rédacteur du journal pédagogique de Nîmes, disant : "avec votre système, vous avez pleinement raison", à l’approbation du jury de Londres qui accorda un diplôme d’honneur en participation, portant la mention très bien, à l’exposition scolaire de Digne qui décerna une médaille d’or.

Tout cela est bien fait pour laisser à M. Bréal des doutes sur la sévérité de son exécution, et nous n’appelons pas en témoignage tous les partisans de la traduction classique ; ils sont nombreux, et ils ne manquent point de compétence, dans l’enseignement secondaire, soit celui de l’Université, soit celui des écoles libres. Au fond, de quoi s’agit-il ? De traduire les chefs-d’œuvre d’une langue pour mieux apprendre le français ; au collège, c’est la méthode des enfants du riche, à l’école primaire, ce sera celle des enfants de nos classes laborieuses. Par ce temps de démocratie et d’égalité raisonnable, procéder différemment serait chose fâcheuse.

Ou la traduction est bonne ou elle ne vaut rien ; si la méthode est fausse, d’où vient que vous la maintenez avec les collégiens ; si vous la jugez réellement utile, pourquoi la proscrire dans les classes des familles populaires ?»

Après quelques mots de dépit, Savinien oppose à son illustre critique des références pratiques en sa faveur dont il n’a pas l’air de mesurer le caractère très limité. Son argumentation sociologique est plus originale, surtout dans des journaux dont le souci démocratique n’est pas le plus habituel.

Pour autant, la lettre de Prosper Estieu* à Savinien du 17 janvier 1893 montre que le réseau félibréen lui permet d’entrer en contact avec de jeunes maîtres de l’enseignement public, comme Estieu* et Perbosc* qui ont entendu parler de sa méthode :

« Comme vous, je voudrais, de concert avec mon ami Perbosc, publier un système complet d’enseignement de la langue pour nos écoles et nos familles haut-languedociennes. Nous ne pourrions le faire qu’en nous inspirant — et nous le proclamerions — de vos travaux que nous voudrions bien connaître en totalité.»14

Cependant le projet de semble pas avoir eu de suite.

1896 va être une année marquante. D’une part, Savinien, grâce à la complicité des Montpelliérains du Félibrige latin Roque-Ferrier* et Augustin Gazier*, va participer au congrès annuel des Sociétés savantes qui se tient à la Sorbonne, pour y présenter sa méthode (4 avril)15. C’est l’occasion pour Albert Bayet, directeur de l’enseignement primaire16, qui le reçoit, de tenir des propos favorables, ensuite fréquemment cités : «je ne vois pas pourquoi les inspecteurs d’académie s’opposeraient à l’emploi de votre méthode ! »

De son côté, lors de son passage à Paris à la maison généralice devant la commission des livres, Savinien obtient l’autorisation du Frère Joseph, Supérieur général.

Cependant, Bréal s’en prend à Savinien, directement cette fois, dans une entrevue publiée dans L’Éclair de Paris du 11 avril 1896. La réponse de Savinien, dont nous avons un manuscrit, semble n’avoir pas été envoyée (cf. Boutan, 2003). Mais c’est surtout le congrès d’Avignon du 27 septembre 1896, qui regroupe semble-t-il pour la première fois, plusieurs des partisans des langues minoritaires bretons et basques, pour rendre leur place « à la chaire, à la tribune et à l’école », qui suscite un intérêt national17. La « méthode savinienne », sans être directement nommée, sert précisément de référence.

L’Exposition universelle de 1900, où les Frères obtiennent plusieurs dizaines de prix, est l’occasion pour eux de présenter la « méthode bilingue »18 du Frère Savinien, qui est associée à celle du Frère Constantin (Constantius) de Landivisiau pour le breton.

La période de 1901 à 1904 va être beaucoup moins bénéfique, puisque les congrégations enseignantes vont finir par être interdites. Et c’est en 1901 que le Conseil supérieur des Frères publie en deux gros volumes des Eléments de pédagogie pratique intégrant en appendice19 avec grande prudence une partie des propositions saviniennes, en évitant tout ce qui pourrait être contraire aux textes officiels.

3. L’après enseignement

La publication de La Lionide qui finit par avoir lieu en 191120, épopée de plus de 500 pages sur la défense de la chrétienté face aux musulmans, permet de taire la croisade albigeoise. Elle fait l’objet de commentaires élogieux non seulement de Mistral, mais aussi de Maurras et de Barrès, sans que l’on puisse affirmer que cela provoque un réel succès d’édition.

Désormais déchargé d’activités d’enseignement, Joseph Lhermite continue à intervenir pour faire rétablir par le Conseil général du Vaucluse une chaire d’histoire de la Provence (1910), puis milite pour que soit créé un Institut provençal, idée avancée par Mistral (1913), assure des cours publics de provençal jusqu’en 1919. Frédéric Mistral neveu, qui fut son élève, lui consacre plusieurs articles après son décès dans sa revue Le Feu, repris dans Et nous verrons Berre, tout comme Armand Praviel (cf. biblio.).

« Croire et dire qu’il réussit serait bien osé, car il eut à lutter presque toujours, et à la fois, contre l’ignorance, la routine et même la jalousie. » (Et nous verrons Berre, p. 20)

1. La Croix, 14 janvier 1902. ↑

2.

In Recueil LE 5792, p. 1-2. ↑4.« L’élève qui arrive à l’école, parlant son provençal, est traité comme s’il n’apportait rien avec lui [… avec « provençal » substitué à « patois »] », ou, propos directement inspirés par Bréal : « [l’élève] trouvera plus de douceur à son foyer, plus de charmes et plus de grandeur à sa Province et il en aimera davantage la France […] ».

↑P XXXV, Grammaire provençale.

↑La date précise n’est malheureusement pas claire dans le recueil LE 5792, p. 4. Savinien y réfute les déclarations du député d’Aix « ultra radical » Edouard Lockroy, qui avait dit à la Chambre : « Il existe encore ça et là certains patois ou dialectes qui sont restés comme les épaves des nationalités disparues, Eh bien ! les congrégations et l’Eglise s’étudient à faire revivre ces dialectes, à les conserver, à leur redonner l’existence, à empêcher la langue française de les détruire en se propageant. »

↑7.Le terme alors désigne l’ensemble des membres de l’enseignement public, sans distinction de niveau. ↑

8.Boutan (2009). ↑

9.Pièce 11 du Recueil « Principales brochures… » : Félibrige / Occitania Revue mensuelle publiée à Montpellier par la Maintenance du Languedoc/ tome premier/ Année 1888 Août/ Montpellier : Imprimerie centrale du Midi /1888, pp 285-304.

Article occupant les pp. 285 à 297 : « De l’Utilisation des dialectes provinciaux pour l’enseignement du français », signé S, avec en exergue : « Le patois (le dialecte provincial) est le plus utile auxiliaire de l’enseignement du français ». Michel BRÉAL. A la fin on trouve l’addition suivante : « L’étude que l’on vient de lire remonte déjà à plusieurs années ; elle fut adressée en manuscrit à M. Frédéric Mistral qui répondit à l’auteur par la lettre suivante [suit la lettre du 24 janvier 1884 qui fait allusion à l’exposé devant le « Comité supérieur de votre ordre », soit la lettre publiée dans L’étoile du Midi d’Arles en 1884, voir LE 5792, p. 19, lettre citée ci-dessous].

↑10.L’étoile [du Midi], Arles, 27 janvier 1884. ↑

11. Le Félibrige parisien se réunit tous les ans à Sceaux, en l’honneur du méridional Florian, et invite une personnalité : Renan, France, Simon…

12. Texte cité d’après la Revue Félibrénne, 1890, p. 157.

13. LE 5792, p. 55. Le même recueil (p. 115) contient une lettre de félicitation d’Arnavielle, du 21 sept 1890 : « Avès remouchina Moussu Breal, tout Moussu Breal que siègue, e avès bèn fa. » « Vous avez mouché Monsieur Bréal, tout Monsieur Bréal qu’il soit, et vous avez bien fait. »

14. Lettre en français, signée Prosper l’Eté. Recueil LE 5792 (p. 79).

15. Une lettre d’approbation de la méthode signée par Léon XIII datant de 1894ouvre le texte, avant une préface de Mistral, publié à Montpellier en 1902 (cf. Bibliographie).

16. Où il succède à Ferdinand Buisson.

17. L’événement a fait l’objet d’articles dans vingt journaux parisiens et quatorze journaux de province, indique le Manuel général (« Les dialectes locaux à l’école », 14 novembre 1896, p. 403, article signé A. B.)

18. Dixit le supplément de La Croix du 8 août 1900, « Educateurs populaires », signé A. C. Si l’on se fie au moteur de recherche de Gallica, c’est la première fois que le nom de Savinien est cité dans le grand journal catholique (créé en 1880).

19. Éléments de pédagogie pratique à l’usage des frères des Ecoles chrétiennes I Partie générale Paris Procure générale 1901 442 p ; Éléments de pédagogie pratique à l’usage des frères des Ecoles chrétiennes II Paris Procure générale 1901 514 p.

Voir le prospectus de souscription (document CEDRHE, prospectus inséré dans un tiré à part de la revue Lou rampeu, Lou prouvençau a l’escolo, Veisoun, C. Roux, 1909).

Léon Géry (1839-1933) est un auteur, acteur et directeur de théâtre populaire toulousain d'expression occitane, connu sous le pseudonyme du « Garrélou » (garrèlon en graphie classique, diminutif affectif de garrèl, « le boîteux »).

Autres formes du nom

Victor-Marie Géry (nom d'état-civil – donnée incertaine – forme erronée)

Pseudonymes connus

Lé Garrélou

Éléments biographiques

Léon Géry naît en 1839 1 et passe son enfance à l'hôtel de l'Europe, place Lafayette à Toulouse, dont son père était le gérant. Ouvrier lithographe de formation, il commence une carrière théâtrale dès l'âge de quatorze ans comme danseur figurant pour le Grand Théâtre du Capitole et les différents théâtres de Variétés qui se multiplient dans le Toulouse de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est au cours d'une représentation qu'il fait une chute par une trappe de scène mal fermée. L'accident le rend boiteux et compromet sa carrière d'acteur dans les genres majeurs, et davantage encore de danseur.

Léon Géry, alors âgé de vingt ans, se tourne vers la « comédie locale » en langue occitane et invente le personnage du « Garrélou ». La pièce éponyme a été créée vers 1861 au Café Bonafous, rue Compans. Elle est sans cesse rejouée pendant la décennie, pour les soldats blessés pendant la guerre de 1870, dans les différents théâtres de Variétés toulousains dans les années 1880 et 1890 puis en tournée en Haute-Garonne et dans les départements voisins dans les années 1900. Léon Géry semble cependant absent des théâtres toulousains entre 1886 et 1895, sans doute après un différend avec le petit monde des théâtres de Variétés de la ville. Pendant ces années-là, la troupe a élu domicile au casino de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Au cours des années 1900 disparaissent les mentions du théâtre du Garrélou dans la presse et les programmes.

À partir des années 1880, Léon Géry est aussi présenté dans les programmes comme « directeur » des lieux de spectacle où se jouent ses pièces. On parle alors du « théâtre du Garrélou » ou de la « troupe du Garrélou ». La troupe de Léon Géry est composée de ses enfants 2 et de comédiens amateurs. Si la pièce Lé Garrélou semble être un classique populaire fréquemment recréé, la production de Géry est prolifique : on dénombre plus d'une vingtaine de créations jouées régulièrement entre les années 1860 et 1900.

À partir du début du XXe siècle, le théâtre du Garrélou passe de mode. On retrouve la troupe Géry en tournée dans les communes de la Haute-Garonne ou de l'Ariège. Mais le théâtre « patois » de Léon Géry a perdu de sa superbe. En 1910, le théâtre du Garrélou « se joue encore dans les faubourgs » 3 toulousains mais en 1917 l'Express du Midi parle de Léon Géry comme un lointain souvenir d'un théâtre « patouès » tombé en désuétude. Le journal rappelle cependant l'extraordinaire popularité de ce théâtre à son âge d'or dans les années 1880-1890 : « Et il y eut aussi le bon théâtre local, le théâtre patouès ! Ce théâtre était dirigé par un certain Léon Géry, acteur, auteur, impresario. La famille Géry était d'ailleurs une famille de comédiens ; tout le monde montait sur les planches. Le gros succès de la troupe Géry fut le Garrélou (faut-il traduire : Le Boîteux ?), le Garrélou, qu'avec tant d'autres M. Pasquier le très distingué archiviste départemental, allait applaudir tous les soirs. Dès lors, le théâtre Géry devint tout simplement « Le Garrélou », et l'on allait « au Garrélou comme l'on allait au Capitole. Citons parmi les pièces patoises à succès : Lé Grougnaou de Bourrassol, Lé Faouré dé Périolo, Lé Counscrit dé Mountastruc, Très linotos per un cardi. Et j'en passe... J'en passe ! » 4 Lors de sa mort en 1933, un modeste article nécrologique et plutôt irrévérencieux indique l'oubli dans lequel Léon Géry était tombé : « On annonce la mort de Léon Géry qui, sous le nom de Garrélou, se fit autrefois une petite notoriété dans les faubourgs toulousains, où il jouait des farces de sa composition en dialecte populaire. Il n'avait rien publié de son vivant. L'impossibilité de communiquer avec lui avait découragé les sympathies les plus tenaces. Aussi son nom et son œuvre n'étaient-ils plus qu'un lointain souvenir. Il est mort à son domicile, 10, rue Dom Vaissette, à 95 ans. » 5

L’œuvre du Garrélou

Avec plus d'une vingtaine de pièces de théâtre comiques en occitan jouées dans la seule décennie 1885-1895 6, l’œuvre de Léon Géry représente en quantité une des œuvres théâtrales d'expression occitane les plus importantes de la fin du XIXe siècle, bien que n'ayant laissé quasiment aucune trace écrite, à l'exception d'une courte saynète, Lé Counscrit dé Mountastruc, publiée anonymement en brochure de 4 pages vers 1874.

Il s'agit de comédies de mœurs dans la tradition du théâtre populaire et du théâtre de variétés, parfois en trois ou cinq actes, mais le plus souvent des « piécettes », « pochades » et saynètes en un seul acte, contenant des passages chantés, et qui étaient jouées dans un programme de divertissements variés.

Hormis la brochure du Counscrit, les pièces de Garrélou ne furent jamais éditées. Une grande partie de son répertoire, sans doute manuscrit, aurait été détruit lors de l'incendie du Théâtre des Variétés en mai 1907 7. Seuls des fragments, qui étaient alors en possession de leur auteur, sont reproduits en feuilleton dans « Les mémoires du Garrélou », série d'articles publiés au cours de l'année 1925 dans le Journal de Toulouse.

Les programmes de théâtre qui sont annoncés dans la presse toulousaine (le Journal de Toulouse notamment) montrent qu'entre 1885 et 1895 le théâtre du Garrélou est à son apogée. En 1895, le Dictiounari moundi de Jean Doujat 8 consacre un article au « Garrélou » et indique qu'en « langue toulousaine », le terme désigne la pièce très populaire, son auteur, le théâtre où elle se joue voire un genre de théâtre local à part entière. La même année Lé Gril de Toulouso, journal patoisant et populaire dirigé par Gabriel Visner, consacre son numéro de juin à Léon Géry : « E n'es pas uno minço probo de poupularitat qu'aquélo counstataciou d'un directou, aoutou è jougaïré dins uno troupo dé coumédiens, què béï lé noum dél prencipal persounatché dé sas créacious serbin soul à désinna soun janré, sas salos dé téatrés, dincos a'n el mèmo » 9 . En 1898, Léon Géry figure parmi le panthéon de « l'Escolo toulouseno » dans la préface de l'Histoire de Toulouse de Louis Ariste et Louis Braud : « avec la France nous sommes fiers de tous les poètes d'entre Villon et Verlaine, mais avec Toulouse nous glorifions les chanteurs ensoleillés d'entre Goudouli, Mengaud, Visner, sans en excepter Gruvel et le Garrélou. 10 »

Bien que relégué par les critiques dans un théâtre de divertissement populaire, Léon Géry s'inscrit dans une histoire littéraire toulousaine. Ariste et Braud avaient déjà noté que sa pièce La Laïtaïro dé Soupotard avait sans doute été inspirée d'une pièce de Jean-Florent Baour (1724-1794) : La Laytayro de Naubernad. Dans ses « Mémoires », Léon Géry évoque son amitié avec le poète-cordonnier Louis Vestrepain (1809-1865), qu'il reconnaît comme son « maître ». Il évoque également son admiration pour le poète occitan Pèire Godolin (1580-1649) ou encore pour les Joyeuses recherches de la langue toulousaine d'Odde de Triors, texte macaronique savoureux, véritable art poétique de la langue verte des Toulousains du XVIe siècle. Nombreux furent ceux qui ont réduit le théâtre de Léon Géry à un théâtre patoisant, un théâtre de « colhonada » 11 pour les plus acerbes, ne relevant que rarement la filiation que l'auteur pouvait entretenir avec une tradition macaronique et burlesque toulousaine. Jusque dans Lé Gril, journal qui se revendiquait pourtant « patois » et « populaire », et qui n'afficha jamais d'ambition littéraire, on peut lire en 1895 cette critique du théâtre du Garrélou : « ...La padèno ! Aquel mot mé fa sousca qué dins aquèlo del Garrélou sé cousén toutjoun les mèmos légumos dé pècos è qué mé parés estré l'ouro dé fa cousino noubèlo... » 12

Théâtre sans publication ni archives conservées, passées de mode depuis les années 1900, rejeté par les foyers actifs de la renaissance linguistique et littéraire toulousains, le « Théâtre du Garrélou » et son créateur Léon Géry, disparurent rapidement dans l'oubli au point de le rendre absent, malgré son grand succès public pendant vingt ans, des répertoires et catalogues du théâtre occitan. Seule une pièce créée pour le « Teatré del 'Garrélou' » a été imprimée en brochure par Lé Gril, mais la pièce a été écrite par Gabriel Visner. En 1910, dans leur article sur « Les poètes languedociens de Toulouse », Armand Praviel et Joseph Rozès de Brousse font même de Géry un « imitateur », continuateur de l’œuvre plus noble du félibre patenté Gabriel Visner, directeur du Gril. 13

Engagement dans la renaissance d'oc

Le théâtre du Garrélou, très populaire dans les années 1880-1890, semble demeurer totalement imperméable aux différents mouvements de la renaissance d'oc dominée par le Félibrige. L'impact du mouvement félibréen est certes assez modeste à Toulouse, mais comptant quelques foyers qui s'activent dans les années 1890 autour de Gabriel Visner et de la revue Lé Gril, de l'Escolo Moundino, école félibréenne qui voit le jour en 1892 et qui lance dès 1894 la revue La Terro d'Oc.

Seul le groupe réuni autour de la revue Lé Gril, journal patoisant et humoristique créé en 1891 par Gabriel Visner, s’intéresse-t-il à Léon Géry à quelques occasions alors qu'il met régulièrement à l'honneur Josselin Gruvel, poète et chansonnier de rue, qui excellait dans la « rigoulado rimado » et qui, comme Géry, avait créé son archétype toulousain, Jousepou de Purpan. 14

Les rares mentions de Léon Géry et du théâtre du Garrélou dans les productions toulousaines le réduisent à un théâtre, certes très populaire, mais aussi très grivois et sans autre intérêt que le plus simple divertissement. En 1891, un conte humoristique anonyme primé au Concours de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts et publié à Foix, raconte les aventures d'un certain Bourthoumiu dé Sourjat, paysans ariégois dans son périple dans le Toulouse des années 1890. Parmi ses aventures, Bourthoumiu, va occuper sa soirée au théâtre du Garrélou : « M'en bau ches l'Garrélou, beïré uno couyounado... » Même pour le paysan ariégois, le théâtre du Garrélou n'a pas d'autre mérite que la plus simple et basique rigolade.

La même année, Auguste Fourès, le grand poète du Lauragais, félibre rouge, rend hommage au théâtre du Garrélou dans sa « Prefaço » a la Litsou de patouès, pièce écrite par Visner. Il tente de donner les lettres de noblesse à ce théâtre très peu goûté de la critique en instaurant une filiation avec Godolin et Mondonville. Dans son texte on remarque cependant une légère distance avec celui qu'il nomme le « valent Garrélou » (méritant mais peu talentueux ?) pour mieux insister sur le fait que son répertoire vient d'être augmenté d'une pièce, faisant référence à la pièce de Visner, comme pour l'inciter à s'en remettre à des auteurs plus talentueux. Dans son hommage à Fourès, Laurent Talhade rappellera d'ailleurs le soutien du grand auteur du Lauragais au théâtre du Garrélou, méprisé des élites : « Certes, il y a plus de poésie vraie dans les atellanes plébéiennes du Garrélou, dans n'importe quelle chanson de rues, que dans la collection intégrale des jeux floraux. Mais il appartenait au félibre majoral du Lauragais de promouvoir à la gloire d'une forme artiste cette langue « moundine », désuète et oubliée depuis les horreurs du treizième siècle et l'asservissement du Languedoc. 15 »

En 1913, dans un article sur « Le théâtre occitan » paru dans l'Express du Midi, Armand Praviel évoque le théâtre de Léon Géry comme la seule manifestation notable de théâtre en langue occitane des générations précédentes à Toulouse, évoquant, comme un lointain souvenir « la fameuse période de gloire populaire du Garrélou. 16 » Le Garrélou est encore cité – une dernière fois ! - parmi les quelques noms illustrant la renaissance de la langue occitane à la fin du XIXe siècle dans l'Histoire de Toulouse d'Henri Ramet (1935), prouvant sa popularité, mais confirmant sa place à part des illustres écrivains : « enfin Léon Géry, lé Garrélou, chez qui s'épanouissent la verve narquoise et la gauloiserie patoisantes populaires. » C'est une des dernières mentions du Garrélou et de Léon Géry, mort deux ans auparavant, dans un anonymat quasi complet.

Dans la postérité du théâtre du Garrélou on trouve cependant l’œuvre d'un Charles Mouly, créateur lui-même d'un théâtre occitan populaire autour du personnage de la Catinou. Mouly fut une des rares personnalités occitanistes du XXe siècle à s'intéresser à Léon Géry.

Liste des théâtres et salles de spectacle qui accueillirent le Théâtre du Garrélou 17 :

- Café Bonafous, rue Compans (vers 1861)

- Théâtre Oriental (vers 1861)

- Théâtre Montcavrel (vers 1870)

- Pré-Catelan (vers 1870)

- Theâtre des Folies Bergères, puis des Variétés (après 1870)

- Casino de Toulouse (vers 1876)

- Pré-Catelan (vers 1884, Léon Géry est noté comme directeur du Pré-Catelan)

- Salle du Gymnase, ancien théâtre Montcavrel (vers 1885, Léon Géry est noté comme directeur)

- Théâtre des Nouveautés (vers 1885, Léon Géry est noté directeur)

- Pré-Catelan (vers 1886, Léon Géry est noté directeur)

- Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) : Casino d'été ou Casino de la Passerelle (Léon Géry est gérant).

- Théâtre des Nouveautés : Léon Géry et son fils font un numéro d'échanges patois dans une revue (mars 1895) ; en mai 1895, une soirée de gala est organisée pour Léon Géry et sa troupe au

- Théâtre des Nouveautés. Le succès rapporté dans la presse locale semble à l'origine d'un retour de la troupe à Toulouse.

- Suite au succès de la soirée de Gala, il s'installe à nouveau à Toulouse en novembre 1895, au Théâtre Lafayette (ancien Casino)

Liste des pièces de Léon Géry 18

- Lé Garrélou, pièce en cinq actes : créé vers 1861 au Café Bonafous, ds la presse, jouée en 5 actes à Toulouse en 1876 ; 3 actes en 1884, jouée en tournée en Haute-Garonne et Ariège dans les années 1900-1902.

- L'Auberjo del Faouré dé Périolo, comédie en un acte, seconde pièce créée par Léon Géry pour son nouveau lieu, le Théâtre Oriental.

- L'Amour dins un rusquié, farce inspirée du conte du cuvier de la Fontaine.

- Miqueléto ou Les Escuts del Pierril

- Lé Counscrit dé Mountastruc, créée vers 1872 et inspirée de la loi établissant le service militaire (imprimée)

- La Bernadeto de Castanet, vers 1872

- Les Enratchads

- Un pan de naz à pic

- Tocos-y cé gaouzos

- Ma Jeannetounetto

- E les dus Finards

- Lé Mouligné dé Marco-Fabo

- La poulido Lizou

- Fi countro fi y a pas dé doubluro

- Madamo Rigolo

- Lé Pioutarel

- La Fèsto des Farinèls

- La pichouno Lizou

- Las abanturos de moussu Janicot

- Lé Grougnaou de Bourrassol

- Très linotos per un cardi

- Lé Mariacthé dé Sardou ou la Picopul des Minimos

- Bramofan ou las misèros dé Picogru

Notes

1) Un doute plane sur la date de naissance de Léon Géry. Plusieurs sources biographiques indiquent qu'il serait né le 10 août 1839, sous le nom d'État-civil de Victor-Marie Géry et de père et mère inconnus. Dans ses « Mémoires » (voir bibliographie), Léon Géry indique qu'il est né le 10 avril 1839 et que son père était gérant de l'hôtel de l'Europe à Toulouse, sans préciser s'il s'agissait d'un père adoptif. Les registres de naissance de la Ville de Toulouse indiquent bien la naissance d'un Victor-Marie Géry à la date du 10 août. Aucun Géry n'apparaît en revanche à la date du 10 avril. ↑

2) « Sa familho es uno pépinièro d'artistos al toun toulousèn è Mlles Maria Gèry, Victorine, Julia, y balhon bèlomen la réplico dins las obros dé soun cru. Soun fil aïnat, qué proumet tabés un goustous è artistico jougaïré, ben dé poudé fa bénéfici dé las dispensos qué las les accordon al couscrit « fil aïnat d'uno familho dé sèpt éfans. » Lé Gril, n°13 du 30 juin 1895. ↑

3) Armand Praviel, Joseph Rozès de Brousse, « Les poètes languedociens de Toulouse », Documents sur Toulouse et sa région, Privat, 1910.↑

4) « Le Théâtre à Toulouse », l'Express du Midi, 19 août 1917.↑

5) « Le Garrélou est mort », l’Express du Midi, 6 décembre 1933.↑

6) Comptage fait à partir des programmes de théâtre parus dans la presse toulousaine.↑

7) François d’Hers, « Ceux du terroir », chronique parue dans dans Le Journal de Toulouse, 5 avril, 1925.↑

8) Dictiounari moundi de Jean Doujat empéoutad del biradis des mots ancièns as tipiques dires d'aouèt e am'un abant-prép per G. Visner, éd. "Lé Gril", 1895.↑

9) Lé Gril, n° 13 du 30 juin 1895.↑

10) Louis ARISTE, Louis BRAUD, Histoire populaire de Toulouse... 1898.↑

11) [Anonyme] Bourthoumiu dé Sourjat a Toulouso : conte patois..., Foix, 1891.↑

12) Lé Gril, n°22 du 3 novembre 1895↑

13) Armand Praviel, Joseph Rozès de Brousse, « Les poètes languedociens de Toulouse », Documents sur Toulouse et sa région, Privat, 1910.↑

14) Jean Fourié, « Le journal Lé Gril et les auteurs patoisants de Toulouse », Le Gai Saber, Nos 450, 451, 452 de 1993.↑

15) Laurent Talhade, « Le dernier albigeois », Terre latine, A. Lemerre, 1898, p. 328-336.↑

16) Armand Praviel, « Le Théâtre occitan », L'Express du Midi, Toulouse, 12 septembre 1913.↑

17) Relevé par ordre chronologique réalisé d'après les programmes publiés dans le Journal de Toulouse et les indications fournies par les « Mémoires du Garrélou ».↑

18) Idem. L'ordre chronologique n'a pu être proposé que pour les pièces datées.↑

Fonctionnaire (receveur des PTT), résistant (groupe Vény), administrateur du Cercle occitan de Montpellier, rédacteur en chef du Bram dau Clapas, auteur de grilles de mots croisés, poèmes, récits et nouvelles.

Autres formes du nom

Rogièr Fabre, Lo Rogièr, Lo gardian.

Éléments biographiques

Roger Raymond François René Fabre est né dans le Tarn en 1920. Sa mère était originaire du Poujol-sur-Orb (Hérault) et son père avait une entreprise de charpente-menuiserie à Mazamet (Tarn). Cadet de quatre enfants, trois garçons puis une fille, il étudie à l’École Pratique de sa ville natale pour être menuisier et sera aussi apprenti boulanger chez des parents à Lavaur. Sa vie professionnelle s’est cependant déroulée dans l’administration des Postes où il entre comme télégraphiste à près de quatorze ans et où il reste 46 ans, une carrière achevée comme chef d’établissement (ou receveur des PTT) à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) en 1980. Il évoque sa vie dans ses œuvres et souvenirs, situe ses débuts et son parcours dans le contexte de l’époque.

Il n’a pas été mobilisé en 1940 mais a été convoqué aux chantiers de jeunesse au Vigan, puis requis pour le Service du travail obligatoire (STO). Il part dans un train de postiers à destination d’Innsbruck (Autriche), où il est affecté aux tâches de commis et facteur du bureau local. Il est alors en contact avec la population de langue allemande et y subit les premiers bombardements américains. Il réussit à revenir au bout de quelques mois et mène une vie semi-clandestine dans sa région. Il rejoint le maquis du groupe Vény dans le sud du Tarn et participe à la Libération dans le secteur de la Montagne Noire. Il se marie en 1946 avec Claire, une jeune femme d’origine italienne, et leur naît une fille.

Dès ses seize ans, lors du Front Populaire, il s’intéresse à la vie politique et au syndicalisme. Il est membre des Jeunesses socialistes puis de la SFIO, de la CGT réunifiée puis de la CGT-FO à sa création. Il s’éloigne de ce militantisme quand il entre dans la carrière de receveur en 1956 et adhère à l’Amicale des chefs d’établissement dont il était toujours membre à son décès. Issu d’une famille pratiquante, il entretient des liens étroits avec la religion catholique.

Pour progresser dans sa carrière suite à un goût des contacts humains, il devient receveur et se déplace avec sa famille de poste en poste dans la France entière pendant un quart de siècle. Auparavant, il prépare plusieurs concours administratifs où il découvre les matières de l’enseignement secondaire, et notamment la littérature. De même, il apprécie les lectures que lui permettent les nuits de travail à la Poste de Mazamet. Il apprend l’italien pour communiquer avec sa belle-famille et cette connaissance, jointe à celle de l’occitan et à l’intérêt porté aux langues romanes, lui permet de renseigner des migrants du bassin méditerranéen quand il est en fonction dans des régions industrielles.

Engagement dans la renaissance d'oc

Dans les postes occupés en pays occitans, par exemple dans la Haute-Garonne (vers 1975), il observe l’ampleur de la diversité linguistique. « Sur le marché de Saint-Gaudens, quand j’étais à Aspet, on entendait parler 1°/ le toulousain, 2°/ l’ariégeois, 3°/ le bigourdan, 4°/ l’occitan du Gers […]. J’assimile un peu de tout. » (2014).

Il avait remarqué tout jeune les variantes que sa famille proche pratiquait, de Lavaur à Montpellier. Entre l’enfance et les loisirs de retraité, la curiosité pour les langues ne l’a pas quitté. L’occitan a été une aventure à la fois précoce et tardive. Chez ces artisans citadins, c’était la langue de l’atelier de menuiserie paternel et la langue des échanges avec les grands-parents, dont une grand-mère qui connaissait des proverbes et contes locaux. Il l’approfondit aussi à la métairie d’un grand-oncle au Ribec (commune du Pont-de-l’Arn), où il passe l’été avec d’autres enfants de la famille élargie embauchés autour de leur dixième année pour apporter leur force de travail au moment des récoltes.

« De tot l’estiu, ausissiam pas gaire parlar lo francés, las discutidas se debanavan en occitan. Per las batesons, lo ser, se cantava e solament de cants vièlhs occitans. Pòdes pas saupre lo recòrd qu’ai dins lo cap d’aquel temps benesit. L’occitan que se parlava èra linde e quand pus tard me mainèri de l’ensenhar als autres al Cercle Occitan de Montpelhièr, l’ai plan sovent pres coma referéncia », écrivait-il en 2013 à une descendante de ces métayers tarnais.

Une autre pratique vient de la presse écrite et de ses récits comiques lus en famille. La Campana de Magalouna était apportée au Poujol par un oncle travaillant à Montpellier : « Pour nous, c’était nouveau, on pouvait lire notre langue, celle qu’on entendait parler tous les jours ». Pas de rencontre avec le félibrige local, un autre monde.

Plus tard, au milieu des années 1980, la retraite le conduit à Montpellier où il intègre le Cercle occitan de Montpellier, où Jean Rouquette-Larzac assure des cours au Centre Saint-Guilhem. Il y apprend l’orthographe normalisée, enrichit son vocabulaire et s’intéresse à l’étude des textes anciens. Il avait élaboré des grilles de mots croisés au STO puis avait rédigé des souvenirs familiaux en français. Il transpose ces pratiques à la langue occitane. Et il lit au Cercle ses premiers vers, avec l’assurance du locuteur natif.

« A la debuta farguèri qualques poèmas per far véser als companhs las diferéncias entre las formas francesas e occitanas e mai que mai pausar l’accent tonic, pas facil per un Parisenc o Irlandesa o Japonesa. Per començar, ai fait amb los dits de ma grand-maire e puèi ai parlat de la familha, de ieu mas, plan sovent, una frasa canta dins mon cap que sembla un vèrs, la meti negre sus blanc e, aquí dessus, bròdi, sens saupre tròp ont vau, daissi far mon inconscient o mon subconscient », témoigne-t-il en 2013.

Il assure un temps à son tour la responsabilité des cours, tout comme il co-anime un éphémère Cercle occitan de Saint-Gély. La revue du Cercle occitan de Montpellier, Lo Bram dau Clapàs, accueille au fil des années ses grilles, ses textes et poèmes et il en devient rédacteur en chef. Il s’engage un peu plus dans les années 2000-2010. A 80 ans, vivant seul et moins valide, il est disponible pour des activités de type intellectuel où il s’épanouit dans une grande liberté d’action. Il correspond ainsi avec le journaliste Jacques Bruyère de Midi Libre, à propos de sa rubrique « Nature et patrimoine ».

L’année de ses 90 ans, le Cercle prend l’initiative avec Alain Bessière d’éditer et de faire connaître un choix de ses écrits en oc, traduits par ses soins, A Tròces e a Bocins, édité par l’IEO Lengadòc, poèmes et nouvelles. C’est aussi l’époque où il diffuse une sélection hebdomadaire d’informations occitanes par courriel, Lo Bramaironet. Il pratiquait la poésie de circonstance en français et en gratifiait sa famille et ses amis d’un club de retraités dans la ville de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) où il est décédé d’une crise cardiaque en 2015. Devenu malvoyant au cours des quatre dernières années de sa vie, il était resté lucide et sociable dans son dernier cadre de vie, la maison de retraite Belle-Viste. Il y est interviewé en mai 2013 par Aimat Brees pour l’émission Camina que caminaràs de Ràdio Lenga d’Oc. Il participe à un ultime concours de poésie sur le thème de la solidarité. Il tient sa place dans les échanges intergénérationnels avec les enfants d’une école et du collège local, et ceux du collège Leon Còrdas de Grabels, sur ses thèmes de prédilection, l’occitan et la Résistance.

Autres formes du nom

Félix CASTAN

A lʼétat civil, il se prénomme Félix (en souvenir de son arrière-grand-père paternel), Paul (en souvenir de son grand-père maternel), Marcel (en souvenir de la meilleure amie de sa mère).

A partir de 1978 (année du décès de son épouse Marcelle Dulaut), il signera Félix-Marcel Castan. Dans les chroniques nécrologiques, on trouve aussi la graphie « Castanh ».

Éléments biographiques

Félix CASTAN naît le 1er Juillet 1920 à Labastide-Murat (46). Son père est ingénieur aux Ponts et Chaussées, sa mère professeur de français. Lʼoccitan est la langue maternelle de son père (il apprend le français à lʼécole). Sa mère le comprend mais refuse de le parler.

Son enfance se passe à Moissac (82). Mais la crue du Tarn en 1930 va détruire la maison familiale. Un an après, la famille sʼinstalle à Montauban, 30, rue de la Banque. Lʼadaptation à cette nouvelle vie est difficile pour la mère, Hélène. Elle sombre dans une profonde dépression. Félix a alors 12 ans. Il se rend compte que la seule chose qui rende le sourire à sa mère est de parler de littérature.

Car sa mère écrit et lui apprend la versification. En 1935, nous trouvons son premier cahier de 17 poèmes en vers classiques (en langue française). Ce qui frappe le plus, cʼest la maîtrise du lyrisme : peu dʼétats dʼâme, par contre un sens déjà aiguisé de la critique...

À cette époque il découvre un auteur pour lequel il gardera jusquʼà la fin de sa vie un sentiment de fraternité profonde : Germain Nouveau.

Il passe un baccalauréat « Math.élèm » pour faire plaisir à son père puis le bac « Philo ». Sa mère lʼenvoie donc à Paris en Khâgne à Louis Le Grand. À cette époque, il rêve de partir aux Etats Unis.

En mai 1939, il tombe malade et se retrouve à Labastide-Murat chez sa grand-mère. Il ne sera rétabli quʼà la fin de lʼannée 1940 : de là date sa passion pour la langue et la littérature occitanes.

Il trouve une embauche à Léribosc. Mais il lui faut partir aux Chantiers de Jeunesse, service obligatoire. Il s’en va en octobre 1941 à Castillon en Couserans, avec une adresse en poche (M. André Barrès, à Orignac près de Bagnères de Bigorre, membre du PCF, qui professe un marxisme chrétien). Cʼest auprès de cet homme qu’il découvre le marxisme et le communisme.

Libéré en 1942, il revient à Léribosc où on lui a gardé sa place dʼouvrier agricole. Il a toutes ses soirées pour lire, écrire, entretenir ses correspondances : le groupe de Montauban (les poètes Malrieu et Albouy), les peintres Marcelle Dulaut et Lapoujade, la philosophe Odette Penot. Avec eux, il découvrira le jazz chez Panassié. Dʼautre part, il est en correspondance régulière avec les occitanistes : Ismaël Girard, René Nelli, Max Rouquette, Robert Lafont. En décembre 1944, nous le retrouvons engagé volontaire, encaserné à Montauban dans le 1er bataillon de marche dit bataillon Cottaz - 2ème Compagnie. Il adhère au Parti Communiste.

En avril 1945, il participe aux combats de la Pointe de Grave puis le bataillon remonte vers Strasbourg. En décembre 1945, Félix Castan contracte une deuxième longue maladie et passe quelques mois entre la vie et la mort. En 1946, il est guéri. Il rentre à Montauban où il est censé préparer le concours de lʼEcole Normale d’instituteurs.

Un grand projet lʼanime en 1946-47 : rassembler tous les poètes français et occitans dʼOccitanie en une publication en hommage à Joë Bousquet. Malgré le soutien de Bousquet et de Marcenac, ce projet ne verra jamais le jour... Cʼest sûrement la première désillusion. Mais le travail a été fait et on peut penser que le fameux numéro spécial dʼOc de 1948 dont il est le rédacteur en chef en est le prolongement. Pour la partie française nʼapparaissent que quatre textes publiés sous le titre Montauban-Epopée (Éd. Mòstra, 1979). Il y donne un texte daté de 1944 quʼil considérait comme son dernier texte en langue française. Il contient toute son adhésion à la langue occitane.

Dans les années 50, lʼaction militante au Parti Communiste lʼoccupe particulièrement au travers dʼune amitié indéfectible avec le journaliste Maurice Oustrières.

Cʼest à cette époque que débute la relation amoureuse avec Marcelle Dulaut. Elle est peintre. Cʼest elle qui illustre son recueil qui paraît dans la collection Messatges en 1951. Ils se marient en décembre 1953.

Quelques mois auparavant, ils organisent au Musée Ingres de Montauban une exposition rétrospective de lʼœuvre de Lucien Andrieu. Félix Castan y donne une conférence importante, publiée en 1954 dans lʼalbum qui suit lʼexposition. Sur la lancée, le Groupe « Art Nouveau » se constitue : organisateur du Salon du Sud-Ouest (lʼancêtre de la Mòstra del Larzac). De 1954 à 1963, il organise avec Marcelle Dulaut qui en est la directrice artistique le Salon du Sud-Ouest qui deviendra la Mostra del Larzac de 1969 à 1997.

La première structure est née : dans le domaine des arts plastiques. Lʼidée du Festival de Montauban, qu’il animera plusieurs années durant, est déjà en germe. Sa sœur, Jeanne, inscrite au Cours Dulin après la guerre, est devenue comédienne. Une lettre de janvier 54 témoigne de lʼintérêt quʼils portent à Antoine Dubernard, auteur de théâtre occitan (limousin) sur lequel elle travaille... Jeanne sʼorientera finalement vers le théâtre du Siglo de Oro espagnol pour créer le Festival dʼArt Dramatique de Montauban en 1957. En parallèle, Félix Castan prévoit une Biennale Occitane de Poésie.

En 1958, apparaît la quatrième structure créée par Castan : le Forum de la Décentralisation. Félix Castan, organisateur et théoricien de lʼaction culturelle, acteur farouchement autonome, se réinstalle à Montauban où il devient professeur de français au Collège de la Fobio, alors que Marcelle Dulaut est professeur de dessin au Lycée Michelet. Le poète reste seul avec son travail. Il se sait mal compris par ses amis intellectuels de jeunesse. Ascèse définitive : silencieusement, il poursuit son œuvre. Nous savons quʼen 1959, il a déjà entamé la série des Prophéties (sus la Patz), qui seront publiées dans le recueil Jorn en 1972.

1962 voit naître un projet qui le passionnera : une agence de publicité qui pourrait financer une maison dʼédition occitane ! Tout est prévu, les financements sont prêts... au dernier moment, lʼassocié inquiet de ce choix dʼédition le lâche... lʼOccitanie crée décidément bien des problèmes!..

En 1964, Art Nouveau perd son lieu dʼexposition. Il se réfugie au Château de Nérac. Commence alors la recherche dʼun lieu (qui sera la Mòstra del Larzac) et dʼun financement autonome : un collectage de vanneries traditionnelles à partir du travail de lʼethnologue Maurice Robert, qui le passionne et le met en contact avec de nombreux locuteurs naturels.

En 1965 éclate une violente crise interne du comité du Festival de Montauban, qui se poursuit au tribunal (des contrats avaient été signés conjointement auprès de plusieurs compagnies par des membres différents et tous ne pouvaient être honorés). Jeanne, Félix, Marcelle et quelques autres membres sont exclus de lʼassociation. Jeanne perd sa santé, Félix sʼarc-boute jusquʼau jugement, où lui, sa sœur et son épouse sont réhabilités, réhabilitation qui laisse pourtant le Festival exsangue.

Il crée la même année le Centre International de Recherches et de Synthèse du Baroque et, dans ce cadre, il dirige la revue Baroque (Association des Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Toulouse 1965). Plus tard, le C.N.R.S., le Centre National des Lettres et les Editions Cocagne deviennent partie prenante. La revue deviendra Lucter en 1971.

Sa mère décède au printemps 1966 dʼune longe maladie. Il lui dédie l’« Oda a ma maire » publiée dans Jorn.

Dans les années 1960, il crée la revue Cocagne (revue dʼactualité culturelle).

En 1968 : il prend une retraite anticipée et commence à réhabiliter (il y faudra plus de 5 ans) l’ancien relais de poste qui deviendra la Mostra del Larzac.

1969 marque la première exposition de la Mostra del Larzac au milieu des travaux inachevés. Notons que les statuts de la Mostra comportent une section "édition". Pierre Viaud est responsable de la mise en page, Félix Castan du choix dʼédition. Tous les deux porteront au jour la publication complète et définitive de lʼœuvre de Roger Milliot (salué par Seghers dans son Anthologie des Poètes Maudits, grâce à la parution in extremis du livre). Milliot était un ami très proche, familier de la maison, associé de Marcelle Dulaut dans un atelier de modelage et de dessin pour enfants. Il accroche les expos dʼArt Nouveau. Il se suicide en 1968, laissant une œuvre poétique brève et dense.

L’édition de cette œuvre est la première réussite éditoriale de Félix Castan. Dʼautres viendront : Rien de Bernard Derrieu, Lo plag de Max Allier…

De 1969 à 1973, le Festival de Montauban survit contre toute attente. Les subsides ont très sensiblement diminué : le Ministère nʼappuie plus une action qui a été perturbée par les conflits internes. Les rêves de production de cette époque ne seront jamais réalisés : entre autre La Tragédie du Roi Christophe dʼAimé Césaire...

En 1971, la revue Cocagne devient Lucter.

Après le décès brutal de Marcelle Dulaut au printemps 1978, la Mostra perdure sous sa première forme (rassembler et confronter toutes les tendances) jusquʼen 1983. Par la suite, elle sʼapplique à montrer et étudier une tendance ou un groupe particulier. En 1983 les éditions Mostra sont ainsi transmises aux Éditions Cocagne aujourdʼhui responsables de lʼédition de son œuvre. A la fin des années 1980, Félix Castan entame son travail sur lʼœuvre dʼOlympe de Gouges dont beaucoup reste à publier.

Il achève sa vie auprès de sa compagne Betty Daël, directrice des Editions Cocagne. Ils se marient en 1998.

Les dix dernières années de sa vie, il réfléchit à une histoire de la lyrique occidentale depuis les origines. Il relit par exemple Grégoire de Narek, les grands poètes de langue arabe...

Il décède le 22 Janvier 2001.

Terminons avec une citation extraite dʼHétérodoxies : « La loi véritable de la vie culturelle nʼest pas une loi unitariste. Lʼ universalité porte, inscrite dans ses gènes, la multiculturalité : on pense trop souvent, naïvement, la culture en termes statiques, espaces vides, masses immobiles... Son patrimoine génétique assure lʼinfini renouvellement, la dialectique créatrice des cultures. Il nʼy a de culture que dans une permanente genèse de la diversité par la diversité. »

Engagement dans la renaissance d'oc

Félix Castan découvre la littérature occitane en 1939 durant sa maladie à Labastide-Murat à travers les œuvres de Cubaynes et Perbosc, grâce à des livres que lui porte l’instituteur du village. Il prend contact avec Cubaynes en février 1940 (la réponse de Cubaynes est datée de février 1940).

Début 1941, il rentre à Montauban où il apprend à ses parents, sidérés, quʼil veut devenir ouvrier agricole pour apprendre la langue dʼOc. Il rencontre Ismaël Girard en 1942, Nelli en 1943, ainsi que Lafont, Max Rouquette...

En 1945, juste avant le combat de la Pointe de Grave, il envoie 200 F. à Girard pour la constitution de lʼI E O.

Ses débuts dʼécriture poétique en langue dʼoc datent des années 1940. Il envoie ses textes à Perbosc qui lui répond en janvier 43.

Il est rédacteur en chef de la revue Òc de 1948 à 1954.

Il participe à la réflexion et à la mise en place de l’IEO : méthodes de travail, pédagogie, critique littéraire…

En 1954, à l’Assemblée générale de Montpellier, Castan critique la pensée économiste

En 1954, il abandonne la rédaction dʼÒc.

En 1957, il signe avec Manciet la déclaration de Nérac.

En 1963, il présente une motion dʼunité à lʼAssemblée Générale de lʼIEO. Cette motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Génerale fait partie du Manifèst Eretge, qui sera imprimé le 4 Août 1966, mais jamais diffusé.

Le 6 septembre 1964, à l’Assemblée générale de l’IEO à Decazeville, Girard, Castan et Manciet sont exclus de l’IEO. Le montage de textes intitulé Manifèst Erètge tend à faire comprendre la position des trois exclus de l’IEO. Cette exclusion est très douloureuse pour Félix Castan qui n’en continue pas moins l’action culturelle entreprise depuis les années 1950.

De 1954 à 1963, il organise avec Marcelle Dulaut qui en est la directrice artistique le Salon du Sud-Ouest qui deviendra la Mostra del Larzac de 1969 à 1997, implantée aux Infruts (La Couvertoirade 12230 La Cavalerie), lieu d’expositions dʼarts plastiques et de vannerie traditionnelle, représentatives de lʼart dʼavant-garde et de la tradition occitane. Dans la belle maison caussenarde, ex relais de poste, il fait visiter les expositions et aime échanger avec les visiteurs de passage. De nombreuses années, le 15 août, il y organise des débats culturels qui rassemblent créateurs (peintres et écrivains) et acteurs de l’occitanisme. Un de ces débats est par exemple retranscrit dans le n° 33/34 de la revue Mòstra.

En 1957, dans le cadre du Festival de Montauban qui deviendra en 1974, le Festival dʼOccitanie, il crée les Biennales de Poésie Occitane (1957, 1959, 1961) « où se confronteront des poètes de langue française et des poètes de langue dʼoc ». Lʼidée de cette Biennale découle directement de la fameuse Déclaration de Nérac.

En 1959, Félix appelle les écrivains dʼOc à signer cette Déclaration en prévision de la deuxième Biennale de 1960 où se rencontreront français, occitans et espagnols. La 3ème et dernière Biennale aura lieu en 1962 (rencontre poésie / cinéma expérimental).

En 1972, il édite son recueil Jorn : six longs textes dont deux odes, deux satires et deux prophéties datés de 1959 à 1966. Les prophéties font référence au prophète de la Bible Amos, issu du peuple et surtout critique de lʼinstitution religieuse et politique...

Ces textes donnent matière au film de Michel Gayraud Mas paraulas dison quicòm.

Si le recueil ne contient que six textes, nous pouvons affirmer que la production fut beaucoup plus importante : il existe par exemple une « Ode à la Ville », une « Ode à Garonne »...

Bien sûr les Editions Mostra nʼauront jamais la capacité financière de diffusion.

1973 voit la rencontre de Castan et André Benedetto. La chanson occitane apparaît au festival, qui se réoriente, se nomme Festival dʼOccitanie, devient pluridisciplinaire.

En 1983, il fonde le Forum dʼOccitanie qui chapeaute toutes ces structures, plus le Forum des Identités Communales, Caméra Libératrice et les Editions Cocagne.

À la fin de sa vie, il met en place son épopée Epos-Ethos où la légende familiale qui a bercé son enfance lui sert de point dʼappui : ses deux parents s’étaient trouvés orphelins très jeunes.

Tout au long de son existence, Félix Castan a construit en parallèle une œuvre poétique en langue dʼoc, une œuvre d'essayiste sur la décentralisation culturelle, une œuvre dʼhistorien de la culture occitane

Mazoyer, Marinette

Sa participation à la Renaissance d’oc avant son mariage est celle d’une grande poétesse en langue d’oc. Elle est présente dans la Revue des Langues Romanes, dans les divers Almanachs, mais aussi nommée dans tous les articles et recueils qui paraissent dans le Midi ou à Paris sur le Félibrige. Elle peut être considérée comme la première journaliste en langue d’oc, grâce à ses « Portisson » dans Le Dominique, journal en langue d’oc publié par Louis Roumieux, félibre blanc. Elle développe par la correspondance un réseau amical et activiste dans le Félibrige.

Autres formes du nom

Léontine Lauriol

Léontine Goirand

Félibresse d’Arène-pseudonyme

Félibresse de Nîmes-pseudonyme

Éléments biographiques

Comme l’indique son acte de naissance, Léontine Goirand (nom de son père sous lequel elle est le plus connue) est née à Nîmes « l’an mil huit cent cinquante- trois... le dix-neuf courant [novembre] à une heure du soir ».