Explorar los documents (375 total)

« Sur la fontaine de Gignac, Molière a (parait-il !) écrit : « Avide observateur, qui voulez tout savoir, Des ânes de Gignac, c’est ici l’abreuvoir ». L’homme de théâtre me ramène ici à ma simple situation d’animal... alors qu’à Gignac, l’Âne, je suis tout un symbole, comme le prouve la « Fête de l’Âne », établie le jour de l’ascension, pour me payer une dette de reconnaissance qui m’est bien due, en raison du service que j’ai rendu à la population du village... En fait, moi, l’Âne de Gignac, je suis un peu l’Oie du Capitole... »

LEGENDE

Vers le milieu du VIII ème siècle, à l’époque des invasions sarrasines, la ville de Gignac faillit être envahie par les guerriers maures. La nuit de l’Ascension de l’an 719, alors que ceux-ci s’apprêtaient à donner l’assaut, les habitants furent tirés de leur sommeil par les cris discordants d’un âne qui se mit à braire avec une puissance dont on ne l’aurait pas cru capable. La résistance fut aussitôt organisée du haut des remparts et la ville fut sauvée... Dès lors, l’âne devint l’animal totémique de Gignac. Et chaque année, cet événement est célébré le jour de l’Ascension, autour de l’Âne Martin...

Quand l’âne sort il est entouré de nombreux « mignons ». L’un d’eux tient d’une main la queue de l’âne, qui est en fait un pan de la robe, et décrit de l’autre main une foule de mouvements, en cadence avec la musique. Un autre mignon fait avancer l’âne en lui présentant un tambourin rempli d’avoine, et orné de rubans et de fleurs, tout ceci en exécutant des pas de danse en marche arrière... pendant que l’Âne essaie de lui attraper le tambourin en tendant la tête et en faisant claquer ses mâchoires !

En même temps que la fête de l’Âne a lieu, à Gignac, un spectacle de combat appelé « Sénibelet ». Ce spectacle, dont l’origine du nom est incertaine, commémore la résistance héroïque des habitants de Gignac face aux envahisseurs sarrasins : un homme représentant un sarrasin, porte un lourd casque de métal sur sa tête, elle même protégée sous le casque par plusieurs bonnets de coton. Il a pour arme un long bâton de bois d’alisier, représentant une épée, dont il se sert pour attaquer ses adversaires. Ceuxci, représentant les Gignacois, ont pour armes des racines de trentanel, arbuste provenant des garrigues environnantes, avec lesquelles ils frappent le sarrasin, cherchant à le renverser par la tête. Ils portent sur leur dos un coussin en paille pour se protéger des coups violents donnés par le sarrasin.

1/ Autras apellacions conegudas del prèmi :

« Premio Ostana - Scritture in lingua madre »

« Prèmi Ostana - Escritura en lenga maire »

2/ Data(s) :

Datas costumièras de remesa dels prèmis :

La remesa dels prèmis se debana en general la primièra dimenjada del mes de junh.

Darrièra data coneguda de remesa dels prèmis :

Del 31 de mai al 2 de junh de 2019

3/ Presentacion e istoric del prèmi :

Creat en 2008 per la comuna d'Ostana (província de Coni, region del Piemont) e l'associacion culturala Chambra d'Òc, lo « Prèmi Ostana – Escritura en lenga maire » es un festenal internacional que sa programacion es concebuda a l'entorn d'una seleccion oficiala d'escrivans e traductors – espandida en 2016 a de musicians e de cineastas - que lor òbra, totalament o parcialament compausada dins una lenga minorizada reconeguda internacionalament, participa a la diversitat culturala e linguistica del monde del sègle XXI. Organizat dins una comuna de l'espaci occitan (Valadas occitanas d'Itàlia) e un actor important de la promocion de la cultura occitana en Itàlia (Chambra d'Òc), lo « Prèmi Ostana » decernís a cada edicion un o mantun prèmis a d'artistas e escrivans d'expression occitana.

L’iniciativa nais de l'enveja de conéisser e de faire conéisser d'escriveires, de cineastas, de compositors que venon de divèrses cantons del mond e que a travèrs lors qualitats artisticas representan lor lenga maire.

Las lengas representadas al « Prèmi Ostana » an la caracteristica comuna d'èsser malgrat elas confinadas dins la condicion d'aver pas gaire d'oportunitats fàcia a la lenga dominanta dins lors Estats de referéncia. Per aquesta rason caduna d’elas encarna una especificitat e una biodiversitat de defendre, gardar, ajudar…

Lo « Prèmi Ostana » nasquèt dins l'amira de celebrar e de preservar la biodiversitat culturala de l'umanitat.

Aqueste prèmi es tanben una escasença importanta de rencontres, reflexions e partatge, per metre en contacte, per l'intermediari de lors autors, de lengas minoritàrias e donar vida a una ret, cada an mai ampla.

4/ Personalitats premiadas :

2008 : Max Roqueta

2010 : Ives Roqueta

2011 : Aurelià Lassaca

2012 : Sèrgi Bec

2013 : Joan Roqueta - Joan Larzac

2014 : Danièla Julien

2015 : James Thomas

2016 : Joan Ganhaire

2017 : Rotland Pecot e prèmi de la composicion musicala : Mans de Breish

2018 : Matieu Poitavin

2019 : Gerard Zuchetto

Votre question :

Je recherche une chanson que j'ai entendu lorsque j'étais enfant à Colombiers. Voici le premier couplet et les paroles :

Un jorn la Marineta

Me disiá d'un air coquin

Mon enfant de qu'es aquò la cochilís

Repic:

La cochilís es una bèstia

Una canilha, un parpalhòl

Chuca rasim, chuca protinha

Chuca tot

Mas jamai chuca la marrana

Que nos escana

Auriez-vous plus d'informations sur cette chanson et pourriez-vous me faire parvenir les paroles ?

Notre réponse :

Nous avons trouvé trace de cette chanson dans un collectage sonore réalisé dans la région de Lodève par Pierre Bec et Eliane Gauzit en 1964. Dans cette enquête aujourd'hui conservée par le COMDT (Voir la notice du collectage sonore sur le catalogue du COMDT), le témoin, Étienne Barral interprète cette chanson qu'il a appris à Béziers alors qu'il était jeune garçon de café.

Elle a également été collectée dans la commune de Lunas (34) par les mêmes enquêteurs, auprès de Jacques Blaye (Voir la notice du collectage sonore sur le catalogue du COMDT).

La cochylis est une chenille qui se nourrit des feuilles et fruits de la vigne. Elle se développe plus particulièrement dans les régions méditerranéennes.

Nous avons tenté d'identifier le ou les auteurs de cette chanson, mais n'avons trouvé aucune occurence pour le moment.

Suite à cette enquête, une transcription de cette chanson a été publiée dans l'ouvrage Lodeva, ciutat occitana, Lodève, cité occitane : patrimoine occitan en Lodévois, contributions groupées et harmonisées par Eliane Gauzit, Toulouse : Presses universitaires du Midi, impr. 2015.

Voici les paroles de la chanson :

| L'autre jorn, la gròssa Marièta | L'autre jour la grosse Mariette |

| M'espia ambe sos uèlhs coquins ; | Me regarde avec ses yeux coquins |

| Me demandèt la voes doceta : |

Elle me demanda d'une voix doucette : |

|

« de qu'es aquò la cochilís ? ». |

« Qu'est-ce que la cochylis ? ». |

| « La cochilís, li responguèri, |

« La cochylis, lui répondis-je, |

| Es una bèstia, un parpalhòl, | Est une bête, un papillon |

|

Doas alas jaunas, doas alas brunas, |

Deux ailes jaunes, deux ailes brunes |

|

Las patas blancas e lo cuòl gris. |

Les pattes blanches et le cul gris |

|

Es una garça que s'espandís |

C'est une pie qui s'étale |

|

Dins nòstra vinha, chuca-rasim, |

Sur notre vigne, suce-raisin |

|

Chuca-brostinha, chuca sulfata, |

Suce-grapillon, suce-sulfate |

|

Chuca-sabor e chuca-tot. |

Suce-saveur et suce-tout. |

|

Mas jamai chuca la marrana |

Mais jamais elle ne suce la maladie (marasme / poisse) |

|

Que nos escana ». |

Qui nous étouffe ». |

| La cochilís, mai d'un l'aganta |

La cochylis, plus d'un l'attrape, |

| Tot en tetant un plen sadol | Tout en tétant jusqu'à plus soif |

| Aquel bon vin que nos encanta |

Ce bon vin qui nous enchante |

| Siague muscat o picapol. |

Qu'il soit muscat ou picpoul. |

| Ieu, avant ièr tròp ne tetèri, | Moi, avant-hier, j'en tétai trop, |

| Tanben prenguèri la cochilís. | Aussi je pris la cochylis. |

| Lo lum dançava, lo nas brilhava, |

La lumière dansait, le nez brillait, |

|

La pèl susava, lo cuòl pesava, |

La peau suait, le cul pesait, |

|

Los uèlhs iglauçavan, lo cap virava. |

Les yeux lançaient des éclairs, la tête tournait. |

| Se m'aviatz vist, trampoligèri, |

Si vous m'aviez vu, je trébuchais, |

| M'espandiguèri, fasiái paissièira |

Je m'affalais, je ruisselais |

|

Dins lo rajòl, mes aquò rai |

Dans la raie, mais peu importe, |

| Es pas un crime, siái pas lo sol, |

Ce n'est pas un crime, je ne suis pas seul, |

|

Sem una banda |

Nous sommes une bande |

|

Que teta lo jus de la trelha |

Qui tête le jus de la treille |

|

Dins la botelha |

Dans la bouteille |

|

La cochilís es la canilha |

La cochylis est la chenille |

|

Del malur que sus nautres plòu. |

Du malheur qui pleut sur nous. |

|

Es la decha que nos espía |

C'est la dèche qui nous regarde |

|

Quand tanben ela a pas lo sòu. |

Quand avec elle tu n'as pas le sou. |

|

La cochilís nos envaís, |

La cochylis nous envahit, |

|

Nos espotís, nos adalís. |

Nous écrase, nous anéantit, |

|

Jamai fugís dins la borseta. |

Jamais elle ne fuit dans la boursette. |

|

L'avem sovent un còp per jorn. |

Nous l'avons souvent une fois par jour. |

|

Sem argentats coma una pala. |

Nous sommes argentés comme une pelle. |

|

Los deputats l'an pas jamai, |

Les députés ne l'ont jamais ; |

|

Los electors l'an a molon. |

Les électeurs l'ont à foison. |

|

Se ieu aicí vene far l'ase |

Si moi ici je viens faire l'âne, |

|

Ieu siái forçat, mas un vièt d'ase |

J'y suis forcé ; mais une verge d'âne |

|

S'aviái d'aiçò(t), m'auriatz pro vist. |

Si j'avais ça, vous m'auriez assez vu. |

|

E ieu tanben, aime la vida |

Car moi aussi j'aime la vie |

|

La bidòrsaire e lo bon vin |

La «bistronquette» et le bon vin, |

|

Los escursions, las distraccions |

Les excursions, les distractions |

|

E los teatres e las femnetas |

Et les théâtres et les petites femmes |

|

E tot çò z-autres ; de tot aquò |

Et toutes les autres choses ; de tout cela |

|

Me'n cal brossar, adiussiatz totes, |

Je dois m'en brosser, au revoir à tous |

|

Ie tornarai e cantarai |

J'y reviendrai et je chanterai |

|

Tant que la garça de canilha |

Tant que la garce de chenille |

|

Tendrà l'estrilha. |

Tiendra l'étrille. |

La literatura publicada dins aqueles recuèlhs es estada sovent criticada car jutjada tròp populara. D’unas d’aquelas publicacions durèron gaire, d’autras existisson encara, una pichòta desena d’almanacs occitans contunhan de paréisser a l’ora d’ara.

Resumit

En 1930, Prosper Estieu publica un de sos darrièrs recuèlhs originals, Lo fablièr occitan, que recampa de faulas del monde entièr, traduchas en occitan. Emai siá pas estat pensat aital, apareis coma una emanacion originala de l’idèia de « convivéncia » dins la literatura occitana de la debuta del sègle XX.

Referéncia bibliografica del recuèlh

ESTIEU, Prosper. Lo fablièr occitan. Castèlnòudari : Societat d'Edicions Occitanas, 1930, 168 p.

Note d’étude

Retrobam dins aquelas faulas la quita idèia de la « convivéncia » tala coma es definida a l'ora d'ara per Alem Surre-Garcia :

« L'art de viure ensems dins lo respècte de las diferéncias en tèrmes d'egalitat »

La coabitacion d'una multiplicitat de culturas es pas gaire susprenenta dins un tal recuèlh puèi que lo genre literari de la faula se bastiguèt sus la tradicion de recuperacion de racontes ancians, en particular amb las òbras d'Esòp e de Fèdre.

Al delai de las importantas reinterpretacions culturalas inerentas al genre de la faula, Lo fablièr occitan se plaça tanben dins la dralha del movement Orientalista alara de mòda en Euròpa occidentala tant dins lo domeni de la literatura que dins lo de las arts plasticas. Prosper Estieu, sensible a aquel movement literari e artistic s’es fòrça largament inspirat del grand autor francés Victor Hugo, que s’èra el tanben ensajat al genre coma dins son recuèlh de poèmas Les Orientales (1829).

Pasmens Lo fablièr occitan es pas la sola òbra de Prosper Estieu a faire resson a la nocion de «convivéncia». En efècte, Estieu se clinèt sus l'Edat Mejana tre los primièrs numèros de la revista Mont-Segur (1901-1904), qu'estampava del sieu domicili e al dintre de la quala pausava coma question centrala l'influéncia contemporanèa de la civilizacion medievala occitana, largament dubèrta cap a l’Orient.

Per ne saber mai sus Prosper Estieu e son òbra : http://vidas.occitanica.eu/items/show/2077

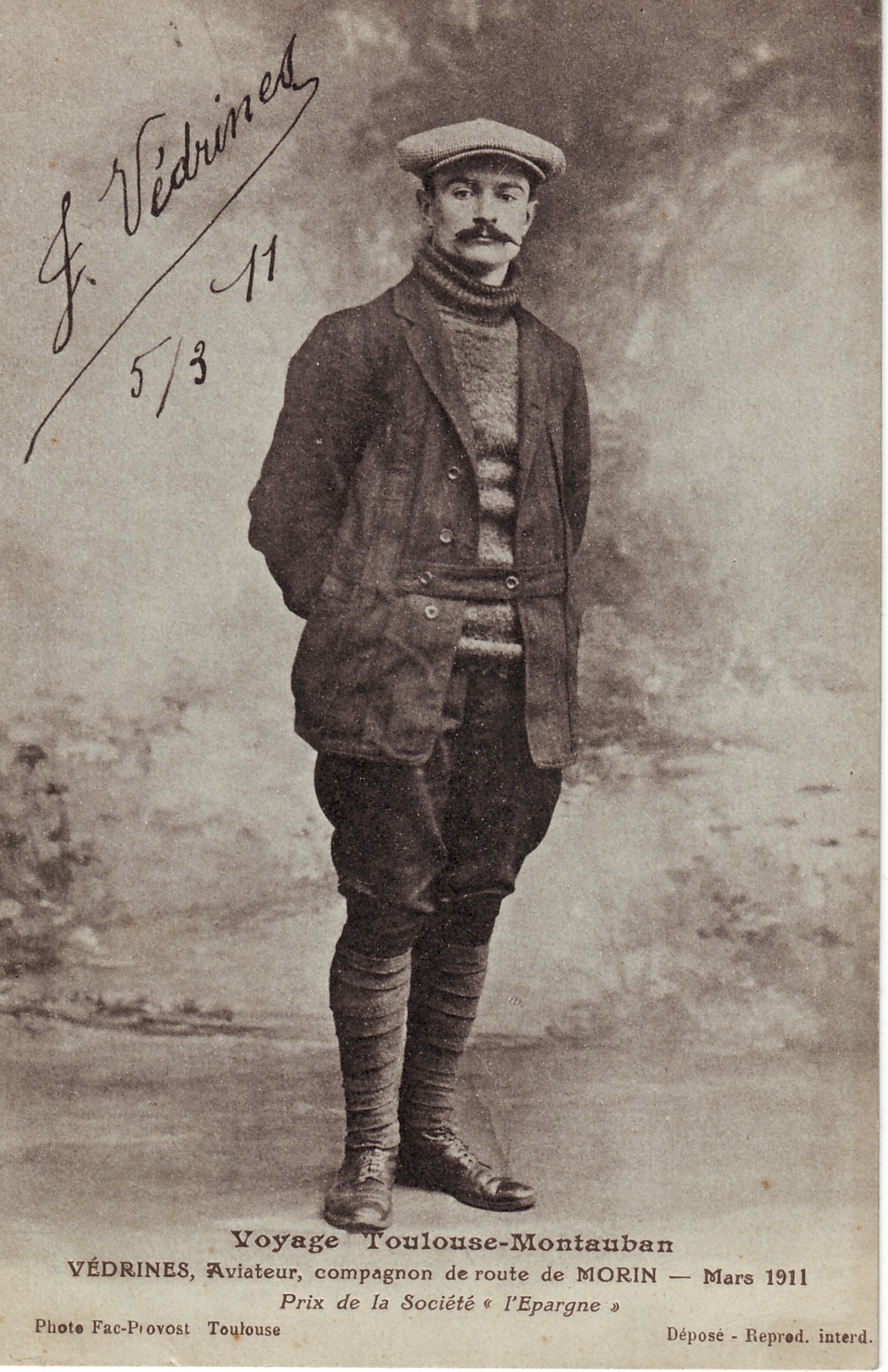

En 1912, a l'escasença d'eleccions legislativas extraordinàrias dins la circonscripcion de Limós, l'aviator Jules Védrines inspira una cançon en occitan encara coneguda e cantada a l'ora d'ara.

Contèxt istoric e resumit dels faits

En efècte, Charles Toussaint Védrines dit Jules Védrines, nascut lo 29 de decembre de 1881 a Saint-Denis dins lo departament de la Seine, arribèt lo 10 de març de 1912 a Quilhan per una fèsta de l'aviacion organizada dins aquesta vila sus convit del conse Paulin Nicoleau. A aquesta escasença, e aprèp aver rescontrat Ernest Ferroul dins son burèu narbonés, decidiguèt de se presentar a las eleccions legislativas que se devián debanar lo 17 de mars de 1912 dins la circonscripcion de Limós (per pròva la letra de depaus de candidatura validada, datada de l'11 de mars de la meteissa annada).

La batalha s'anonciava doncas sarrada. Mas al ser del 17 de mars de 1912 foguèt plan Jean Bonnail, candidat del partit radical socialista e polin d'Étienne Dujardin-Beaumetz que foguèt elegit amb 7691 voses contra 7002 per Védrines. Lo nombre de voses obtengut per cada candidat es encara uèi de prene amb precaucions puèi que chifras diferentas apareisson suls documents oficials que se pòdon consultar.

Musica

Paraulas

Mantuna sorga atèstan de l'escritura de las paraulas d'aquesta cançon al moment dels faits en mars de 1912. En efècte, un article del Télégramme datat del 21 de mars de 1912 e un article de l'Éclair del 22 de mars de 1912, balhan los dos primièrs coblets e los dos primièrs repics de la cançon.

Si la cançon dita « Cançon de Védrines » sus l'aire de la Valse Brune es la mai coneguda, n'existisson d'autras sul meteis tèma e escritas a la meteissa epòca. Dins los articles de premsa de l'epòca n'i a una, publicada dins lo Télégramme del 17 de mars de 1912, qu'apareis pas dins lo cançonièr prestat pel M. Vives e qu'èra estada compausada sus l'aire del Se canta.

Lo cançonièr prestat pel M. Vives conten trenta-una cançons de las que cinc son en occitan (compresa la que lo tèxte n'es balhat çai-jos). Lo cançonièr qu'avèm poscut recuperar e numerizar a cò de M. Vives, eiretièr d'un cafetièr de Limós, per el, es pas datat mas es compausat pas que de cançons a l'onor de Jules Védrines. Dins la version balhada dins aquel i a un tresen coblet e un tresen repic.

| Occitan : grafia de l'autor | Occitan : grafia classica | Francés | |

| Titol | Bédrino (aire de la Balso bruno) | Védrines (aire de la Valse Brune) | Védrines (air de la Valse Brune) |

| Coblet 1 | Et qu’es aco que s’entends dins las brumos Qu’es aquel bruch ?... Es un aousel sans plumo Qué fa teuf-teuf… Qué rounflo… Qué fumo Mounto descend et biro coumo bol. Le cap lebat, nostré poplé frissouno Serco d’aysels qué pot estre a quel fat Mé coumo ben de debets Carcassouno Cant à plein gargalhol |

E qu’es aquò que s’entend dins las brumas Qu’es aquel bruch?... Es un aucèl sens pluma Que fa tuf-tuf... Que ronfla... Que fuma Monta descend e vira coma vòl. Le cap levat, nòstre pòble frissona Cèrca dels uèlhs que pòt èsser aquel fat Mas coma ven de devers Carcassona Canta a plen gargalhòl |

Qu’est ce qu’on entend dans les brumes Quel est ce bruit ? C’est un oiseau sans plume Qui fait tuf-tuf… Qui ronfle… Qui fume Monte, descend et tourne comme il veut. La tête levée notre peuple frissonne Cherche des yeux qui peut être ce fou Mais comme il vient de vers Carcassonne Il chante à pleins poumons |

| Repic 1 | Ah ?... ço qué brounzino Y lé courachous Bedrino Qu’arribo sur sa machino Coumou passérat, Pareil à l’esclaïré Aqui es a soun affaïre ! Quilhat amoun naut din l’aïré Filo coumou rat. |

Ah?... çò (Aquò) que bronzina Es le coratjós Védrines Qu'arriba sus sa maquina Coma un passerat, Parièr a l'esclaire Aquí es a son afaire ! Quilhat amont naut dins l'aire Fila coma un rat |

Ce qui bourdonne C’est le courageux Védrines Qui arrive sur sa machine Comme un moineau Pareil à l’éclair Là il est à son affaire Perché là-haut dans les airs Il file comme un rat. |

| Coblet 2 | Dins le cel bleu et lis coumouo glaco Aïtats amis aquel punt dins l’espaco Que paüc à paüc groussis et se desplaço Qu’aïgidomen escalado tant naut Es un utis faït de boues et de télos Per le mena cal pas estre nigaut Cresé qu’un joun crebara las estelos Nostre soulel tant naut ! |

Dins le cèl blau e lis coma una glaça Gaitats amics aquel punt dins l'espaci Que pauc a pauc grossís e se desplaça Qu'aisidament escalada tant naut Es un utís fait de boès e de telas Per le menar cal pas èsser nigaud Cresi qu'un jorn crebarà las estèlas Nòstre solelh tant naut ! |

Dans le ciel bleu et lisse comme la glace Regardez amis ce point dans l’espace Qui peu à peu grossit et se déplace Qui habilement escalade si haut C’est un outil fait de bois et de toile Pour le conduire il ne faut pas être sot Je crois qu’un jour il crèvera les étoiles Notre soleil si haut ! |

| Repic 2 | Le balent Bedrino A chabal sur sa machino Dins l’ether pur qué brounzino Filo coumou rat. Pareil à l’esclairé Aqui est as soun affairé Es quilhat se ten en l’airé Coumou passerat |

Le valent Védrines A caval sus sa maquina Dins l'etèr pur que bronzina Fila coma un rat Parièr a l'esclaire Aquí es a son afaire Es quilhat se ten en l'aire Coma un passerat |

Le vaillant Védrines A cheval sur sa machine Dans l’éther pur qui bourdonne File comme un rat. Pareil à l’éclair Là il est à son affaire Il est perché, il se tient en l’air Comme un moineau. |

| Coblet 3 | Si les anciens que soun morts à la guerro Ou dins le leit se lebaboun de terro Elis can pas jamai saput ço quéro Que de boula sariou al desespouer. Lai mas sul cap d’aban pareil miraclé Estabousit un frissoun dins lé quer Samagaîrou en criden y lé diablé Que descend dé l’infer. |

Si les ancians que son mòrts a la guèrra O dins lor lèit se levavan de tèrra Eles qu'an pas jamai sauput çò qu'èra Que de volar serián al desesper Las mans sul cap davant parièr miracle Estabosits un frisson dins le cuèr S'amagarián en cridant es le diable Que descend de l'infèrn. |

Si les anciens qui sont morts à la guerre Ou dans leurs lits se levaient de terre Eux qui n’ont jamais su ce que c’était De voler seraient au désespoir. Les mains sur la tête devant pareil miracle Stupéfaits, un frisson sur la peau Se cacheraient en criant c’est le diable Qui descend de l’enfer. |

| Repic 3 | Ah ?... ço que brounzino Y le moutur de Bédrino Qu’a chabal sur sa machino Filo coumou rat Pareil à l’esclaire Aqui es a soun affaïré Semblo que nado dins l’aïré Coumou passerat. |

Ah?... çò (Aquò) que bronzina Es le motor de Védrines Qu'a caval sus sa maquina Fila coma un rat Parièr a l'esclaire Aquí es a son afaire Sembla que nada dins l'aire Coma un passerat. |

Ce qui bourdonne C’est le moteur de Védrines Qui à cheval sur sa machine File comme un rat. Pareil à l’éclair Là il est à son affaire On dirait qu’il nage dans les airs Comme un moineau. |

Entresenhas al subjècte de la creacion de la cançon

A l'ora d'ara

Se la Sant Joan se festeja lo 24 de junh, sos rituals son ligats al periòde del solstici d’estiu (21-22 de junh) que representa dins l’emisfèri nòrd la nuèit mai corta e lo jorn mai long de l’annada que marca la debuta de l’estiu.

« Las doas Sant-Joan partejan l'an, un jorn plan cort, l'autre plan long. »

1/ La practica a l'ora d'ara

La Sant Joan es a l'ora d'ara festejada dins mantuna region de França e a l’estrangièr. Se tròban aital de celebracions d'aquesta fèsta dins Peitau, lo long de Léger, dins Oise, Bresse, Creuse o encara en Bretanha, a Metz, en Gironda e en Charentes mas tanben en Catalonha e en Occitània.

Los tipes de cresenças e de practicas ligadas a aquesta fèsta càmbian en foncion del luòc mas lo periòde, lo fuòc e l’aiga demòran d'elements de basa comuns a totes. Dins d'unes endreches la costuma era de cantar a l'entorn del fuòc (Bretanha), de balançar son enfant per dessús lo fuòc per li assegurar una creissença rapida (Charentes), de virar a l'entorn del fuòc per s’evitar lo mal d'esquina (Bresse) o trapar marit o femna (Creuse), etc.

En Catalonha e a las Isclas Balearas es de tradicion que sián los enfants que preparen lo fuòc de la Sant Joan pendent un mes abans la data en recampar d'objèctes en fusta e los amassar sus la plaça del vilatge o en los escampilhar dins diferents luòcs per pas que les agents de polícia o los pompièrs lors o levèsson e empachèsson lo fuòc d’èsser alucat per de rasons de seguretat. Lor cal doncas desfisar l’interdit amb la complicitat dels adultes per poder alucar aquel fuòc. A d'unes endreches son las dròllas que son encargadas d’alucar lo fuòc. Aprèp, la fèsta pòt començar amb cants, danças, còca e cava. Es tanben de tradicion de faire petardejar qualques petards a aquesta escasença.

La flamba del Canigó es una autra de las tradicions de la Sant Joan en Catalonha creada en 1955 per Francesc Pujades. Se perpetua encara a l'ora d'ara e es devenguda una expression del sentiment popular.

En Occitània, existís tanben una tradicion de la Sant Joan que se pòt dire Sant Jan, Sant Joan, Fèstas Janencas, joanencas… Las caracteristicas d'aquelas fèstas son l’aiga, la culhida d’èrbas de las vertuts, se ditz, magicas a aquesta data (l’aquilèa (milafuèlhas), l’artemisa, lo barbajòu, l'èura, la margarida salvatja, lo trescalam e la sàlvia) e enfin lo fuòc e lo lenhièr que pòt prene formas arquitecturalas diferentas. Es a l'entorn d'aquel lenhièr que se debana la fèsta (cants, danças, sauts per dessús lo fuòc etc.).

2/ Aprendissatge e transmission

Organizats dins l’amira de transmetre los gèstes e las tradicions ligats als fuòcs de la Sant-Joan, d'unes eveniments son estats dempuèi pas gaire integrats dins lo programa Total Festum, çò que permet de lor portar mai de visibilitat. Es entre autre lo cas d’un eveniment organizat a Vilafranca-de-Conflent que los enfants e los aderents de las associacions localas son plan convidats a participar a las festivitats amb d'activitats adaptadas a cadun dels publics.

Las associacions prenon en carga l’organizacion de la davalada de la flamba, aital propausan un eveniment intergeneracional que permet a cadun de prene part a la fèsta e d’integrar e transmetre aqueles rituals.

3/ Istoric

La Sant Joan d’estiu es una tradicion ancestrala celebrada per un molon de civilizacions que trapa son origina dins la practica del culte al solelh.

Poiriá venir dels cultes cèltas e germanics mas se trapan de traças d'aquelas celebracions dins d’autras regions del monde coma Siria, Fenicia o encara Russia.

La glèisa catolica cristianizèt aprèp aquelas fèstas paganas en remplaçar los ancians dieus pagans per de sants e en enebir d'unes rituals coma los banhs nocturns e las practicas magicas.

4/ Salvagarda

Las fèstas de la Sant Joan coneguèron mantunas aparicions e desaparicions mas dempuèi 2006 l’apèl a projèctes Total Festum lançat pel Conselh Regional Lengadòc-Rosselhon e ara perseguit per la Region Occitània / Pirenèus-Mediterranèa a creat las condicions per un fòrt reviscòl dels rituals ligats al solstici d’estiu.

D’un autre costat, son estadas inscritas en 2015 sus la tièra representativa del patrimòni cultural immaterial de l’umanitat de l’UNESCO las fèstas del fuòc del solstici d'estiu dins Pirenèus (França, Andòrra, Espanha).

Aital aquelas fèstas gaudisson de mesuras de salvagarda fòrtas, e d’un contèxte politic e social qu'encoratja lor resurgéncia.

5/ Actors de la practica

A l'ora d'ara lo Théâtre des Origines, companhiá creada en 2004, a montat un projècte titolat “Temporadas” al dintre del qual son restaurats los rituals festius sasonièrs coma la Sant Joan.

Aquestes espectacles itinerants permeton als partenaris locals e al public de se reapropriar los còdes ligats a aquesta tradicion e de donar o tornar donar de sens a aquelas celebracions.

D’autra part, lo comité international Flamme du Canigou òbra per la transmission e la valorizacion de la tradicion del fuòc de la Sant Joan en Catalonha e al delà.

Histoire du fonds

Roger Dufroid (1928-) a fait don en 1998 d'un très important ensemble de fiches manuscrites sur l'histoire de Vienne, fruit de nombreuses années de recherches.

Depuis, ce fonds particulier est une entité essentielle dans le fonds local de la médiathèque : le travail de Roger Dufroid contribue de façon indispensable à la connaissance de l'histoire de Vienne. Le nombre de sujets abordés est digne d'une encyclopédie : rues, généalogies, industries, commerces, associations, monuments, faits divers, arts...etc. Jules Ronjat né à Vienne en 1825 et personnalité viennoise y figure.

Jules Ronjat (1864-1925) avocat à la cour d’appel de Paris, puis au barreau de Vienne majoral du félibrige en 1904, docteur ès-lettres en 1913, est aussi auteur de nombreux articles d’histoire locale avant de devenir un linguiste distingué. Il meurt à Lyon le 16 janvier 1925 et est enterré dans le caveau familial du cimetière de Vienne.

Description du fonds

imprimés :

ouvrages de Jules Ronjat et recueil d’articles de Jules Ronjat

61 fiches manuscrites sont consacrées à la bio-bibliographie de Jules Ronjat, relevant en particulier ses publications dans la presse locale.

- Langues représentées dans le fonds

Occitan, français

- Supports représentés

- Modalités d’entrée

Pour le consulter

- Identifiant du fonds (cotes extrêmes)

fonds Roger Dufroid

inventaire imprimé

Ressources en ligne

Conditions d’utilisation

- Conditions de consultation

Histoire du fonds

Jules Ronjat avocat à la cour d’appel de Paris, puis au barreau de Vienne est l’un des fondateurs de l’Escolo parisenco dóu Felibrige (1894) et de la Ligue de décentralisation (1895) avant de devenir majoral du félibrige en 1904 (Cigalo de Zani). Sous le capouliérat de Pierre Devoluy, il exercera les fonctions de secrétaire général du félibrige de 1902 à 1909. Docteur ès-lettres en 1913, il est obligé de quitter la France en raison de l’origine allemande de sa femme. Il se réfugie alors à Genève où il enseigne de 1915 à 1925 comme privat-docent. Il meurt à Lyon le 16 janvier 1925 et est enterré dans le caveau familial du cimetière de Vienne.

À la mort de Jules Ronjat, sa bibliothèque est cédée par sa veuve à Pierre Devoluy (1862-1932). À la mort de ce dernier, sa veuve, de concert avec Madame Ilse Odier (veuve de Jules Ronjat, épouse en secondes noces de Charles Odier psychanalyste genevois disciple de Freud), ont cédé les manuscrits de Jules Ronjat à la Bibliothèque de la Ville de Genève. Elles rendaient ainsi hommage à la fois à la ville qui avait accueilli Jules Ronjat lors de son exil et à la patrie exaltée par Devoluy, romancier des Cévennes protestantes.

Modalités d'entrée :

Fonds cédé à la Ville de Genève par Madame Ilse Odier et Madame Veuve Devoluy en 1932.

Accroissement :

fonds clos

Description du fonds

Manuscrits

Ms Suppl. 1707 : 35 cahiers de notes et documents sur la littérature provençale

Lettres autographes

20 lettres et cartes postales autogr.

Ms fr. 2553, f. 411-418

3 lettres au professeur Eugène Ritter Vienne en Dauphiné, 3 rue des Clercs, 9 avril – 11 mai 1901

1 lettre au même, en occitan, 5 mai 1905

Correspondance mondaine concernant l’invitation aux noces d’argent de Frédéric Mistral.

- invitation de Ritter au grand anniversaire mistralien de 1901 ;

- remerciements pour avoir répondu favorablement à l'invitation

- annonce de l'annulation de la fête, irrévocablement refusée par Mistral lui-même.

Ms fr. 5004, f. 40-59

12 cartes et lettres au professeur Charles Bally,

Vienne, 11 quai du Rhône, 11 octobre 1912 et sans date

Genève, [sans adresse], 11 novembre 1916 – 10 mai 1917

Genève, 9 Florissant, okm 1918, en occitan

Correspondance très spécialisée sur des questions de linguistique

Ms fr. 2535, f. 146-147 (papier de deuil)

2 lettres au professeur Edouard Naville

Genève, 4 chemin Faller, 16 et 21 mars 1918

Correspondance sur un problème de phonétique romane

2 cartes de visite de 1918-1920 (dont une à Marie de Saussure) et deux billets d'octobre 1920 à Max van Berchem.

Dates extrêmes :

1911-1920

Langues représentées dans le fonds :

Occitan, français

Importance matérielle :

0,90 cm

Supports représentés :

manuscrits

Pour le consulter

Identifiant du fonds :

Ms Suppl. 1707

Ms fr. 2553, f. 411-418

Ms fr. 5004, f. 40-59

Ms fr. 2535, f. 146-147

Instruments de recherche disponibles :

Bibliothèque de Genève

Conditions d'utilisation

Conditions de consultation :

Libre, sur demande le jour même, aux heures d'ouverture de la Bibliothèque de Genève.

Informations sur le site:

Bibliothèque de Genève

Conditions de reproduction :

Plusieurs possibilités selon l'état du document.

Informations sur le site:

Bibliothèque de Genève

Histoire du fonds

André Francès est un universitaire, auteur de nombreuses recherches et publications sur le parler des Alpes.

Description du fonds

Le fonds se compose de notes d’enquêtes linguistiques menées par André Francès dans le cadre de ses travaux sur l’occitan parlé dans les Hautes-Alpes (occitan alpin) auprès de divers locuteurs des communes de La Salle-les-Alpes, Abriès, Molines-en-Queyras et Saint-Véran, Cervières, Saint-Chaffrey, Puy-Saint-Pierre, Puy-Saint-André, Saint-Martin-de-Queyrières, Villar-Saint-Pancrace, Le Monêtier-les-Bains, ainsi qu’un corpus d’enquêtes sonores menées auprès de locuteurs de la commune de Cervières.

- Accroissement

clos

- Dates extrêmes

1980

- Langues représentées dans le fonds

Occitan (provençal), français

- Importance matérielle

7 dossiers d’enquêtes ; 13 cassette audio.

- Supports représentés :

Manuscrits, enregistrements sonores.

Pour le consulter

- Identifiant du fonds

147 J 1 à 7 (notes d’enquêtes)

1 AV 48-60 (enregistrements sonores)

- Instruments de recherche disponible