Explorar los documents (375 total)

Résumé

Autre version du titre

Exemplaires conservés

Ressources bibliographiques

J. Rance-Bourrey, « Incunables niçois », Nice Historique, vol. X, 1908, p. 111-113, 126-126

Résumé

Lo Doctrinal de la sapiensa fait partie avec le Traité du Rosaire des deux seuls incunables connus en langue d’oc qui concernent le domaine religieux.

L’exemplaire présenté ici est celui de la Réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, il est sorti des presses toulousaines d’Henri Mayer en 1494.

Lo Doctrinal de la sapiensa est un texte d’instruction religieuse à destination des prêtres et des laïcs.

Il « se présente comme un catalogue de connaissances religieuses exposées dans une langue particulièrement claire et dans un ordre rigoureux… C’est à la fois un abrégé de la foi, un traité de morale, un guide pour les curés et un livre de dévotion… Le titre du Doctrinal fait référence à la religion populaire, du moins à celle du laïc et des prêtres les moins instruits »

(Frédéric Duval, Lectures française de la fin du Moyen âge, p. 97-100).

Le choix linguistique s’explique ici par la fonction didactique du livre, qui est à destination des prêtres ou des lecteurs ne lisant ni le latin, ni le français.

Lo Doctrinal de sapiensa est une traduction du Doctrinal aux simples gens ou Doctrinal de sapience, rédigé avant 1370 et attribué à Guy de Roye, archevêque de Sens et de Reims. Ce dernier ouvrage n’étant lui-même que la traduction française d’un texte latin composé en 1388 intitulé Doctrinale sapientiœ.

En dehors de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque de Toulouse possède Lo Doctrinal de la sapiensa en lo lenguatge de Tholosa imprimé à Toulouse en 1504 par Jean Grandjean.

Il existerait une autre édition faite à Rodez après 1530 par les soins du cardinal d’Armagnac, d’après l’abbé Vayssier (J.B Noulet, « Un texte roman de la légende religieuse, l’ange et l’ermite », Revue des langues romanes, t. XVIII, 1880, p. 261-262).

Description physique

Exemplaires conservés

Paris, BnF, département Réserve des livres rares, RES-D-11576Toulouse, Bibliothèque municipale de Toulouse, Res. D XVI 725

Postérité de l’oeuvre

Ressources bibliographiques

Rééditions

William Caxton, The Doctrinal of Sapience, ed. Joseph Gallagher, Middle English Texts, vol. 26 (Heildelberg, Universitätsverlag C. Winter, 1993).

Description

Monsieur de Pourceaugnac est une pièce de Molière écrite en 1669 introduisant le genre de la comédie-ballet. C’est l’une des quatre pièces produites pour la cour du roi Louis XIV qui présente la particularité de mettre en scène des personnages s'exprimant en de nombreuses langues dont l’occitan. Dans l’acte II c’est le personnage de Lucette, une habitante de Pézenas, qui intervient en occitan (scène 7 et scène 8).

Molière connaissait le Languedoc pour y avoir séjourné du temps où il dirigeait les tournées de sa troupe ambulante. En 1656, il donne des représentations à Béziers lors de la réunion des États du Languedoc que préside le prince de Conti son protecteur. C’est dans ces circonstances qu’est créé Le Dépit amoureux joué pour la première fois le 19 novembre 1656 à Béziers avant d’être présenté à Paris et d’ouvrir véritablement la carrière de Molière.

Note de contenu

Monsieur de Pourceaugnac est une pièce qui met en scène deux jeunes amants, Julie et Éraste, dont les projets de mariage sont contrariés par le père de cette dernière, Oronte, qui envisage de marier sa fille avec un bourgeois limousin : monsieur de Pourceaugnac. Les deux jeunes gens mettront alors tout en œuvre afin de contrecarrer les projets d’Oronte et finalement chasser monsieur de Pourceaugnac.

Critiques et réception de l'oeuvre

Deux genres théâtraux majeurs sont alors en cohabitation dans le sud de la France, bien loin des considérations parisiennes. D’un coté, un théâtre religieux d’origine médiévale et de l’autre, émerge le théâtre baroque, composant essentiel de la Renaissance littéraire occitane débuté au cours du XVIe siècle.

L’influence occitane chez Molière ne se fait pas ressentir par le seul prisme du théâtre de Béziers mais également par celui de l’école baroque toulousaine et de son chef de file Pierre Goudouli et celui du théâtre provençal avignonais en partie héritier des œuvres de Claude Brueys. Une autre influence majeure qui se retrouve tant chez Molière que chez l’ensemble du théâtre occitan du XVIIe siècle, est celle de la Commedia dell’arte et dont le personnage emblématique du capitan semble ici trouver un nouvel écho auprès du personnage de Monsieur de Pourceaugnac. Il s’agit ainsi d’un exemple parmi de nombreux autres de l’ouverture de Molière à la question linguistique et qu’il développera davantage dans Le malade imaginaire notamment.

Bibliographie (éditions, études)

Molière, Monsieur de Pourceaugnac, la Comtesse d'Escarbagnas : comédies. Avec une notice biographique, une notice historique et littéraire, des notes explicatives par Léon Lejealle, Paris : Larousse, 1958.

J.M. Pelous, « Monsieur de Pourceaugnac, un provincial dans le théâtre de Molière » publié dans : Etudes sur Pézenas et sa région, n°3, 1973, p.19-26.

Jacqueline Marty, « Quelques emprunts de Molière au Théâtre de Béziers : Le canevas de Monsieur de Pourceaugnac », publié dans : Revue des langues romanes, n° 1, 1975, p. 43-66.

Molière, L'Amour médecin ; Le Médecin malgré lui ; Monsieur de Pourceaugnac ; Les Fourberies de Scapin ; texte établi, présenté et annoté par Georges Couton. Paris : Gallimard, 1978.

Patrick Sauzet et Guylaine Brun-Trigaud, « La Lucette de Monsieur de Pouceaugnac : « feinte Gasconne », vrai occitan / », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle / sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay, Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 107-134.

Philippe Martel, « Éditer et commenter le « patois » de Monsieur de Pouceaugnac : promenade au fil des éditions » publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle / sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay, Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 149-161.

Céline Paringaux, « Monsieur de Pouceaugnac, acte II, scènes 7 et 8 : deux scènes occitanes dans un théâtre des langues », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle / sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay, Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 93-105.

Ressources numériques

Consulter Monsieur de Pourceaugnac sur Gallica

Résumé

Le Théâtre de Béziers désigne l’ensemble des pièces créées et jouées à Béziers lors des fêtes des Caritats au début du XVIIe siècle. Ces pièces constituent un corpus unique, témoignage de la création dramatique continue sur près d’un demi-siècle dans une ville de province.

Autres appellations connues

Teatre des Caritats

Théâtre des Caritats

Exemplaires connus ou conservés

Les textes du Théâtre de Béziers nous sont connus par les publications de l’imprimeur Jean Martel qui les édite à l’époque même où elles sont jouées. Alors publiées pour servir de livret lors du spectacle, la plupart de ces pièces, étaient éditées sous forme de fascicules, réduisant leur durée de vie dans le temps. Connues sous forme de pièces isolées, elles ont aussi fait l’objet d’une édition sous forme de recueil réunissant sous une pagination continue certaines d’entre elles, en 1628, en 1644 et en 1657.%20.jpg)

Les recueils les plus importants ont pour titre :

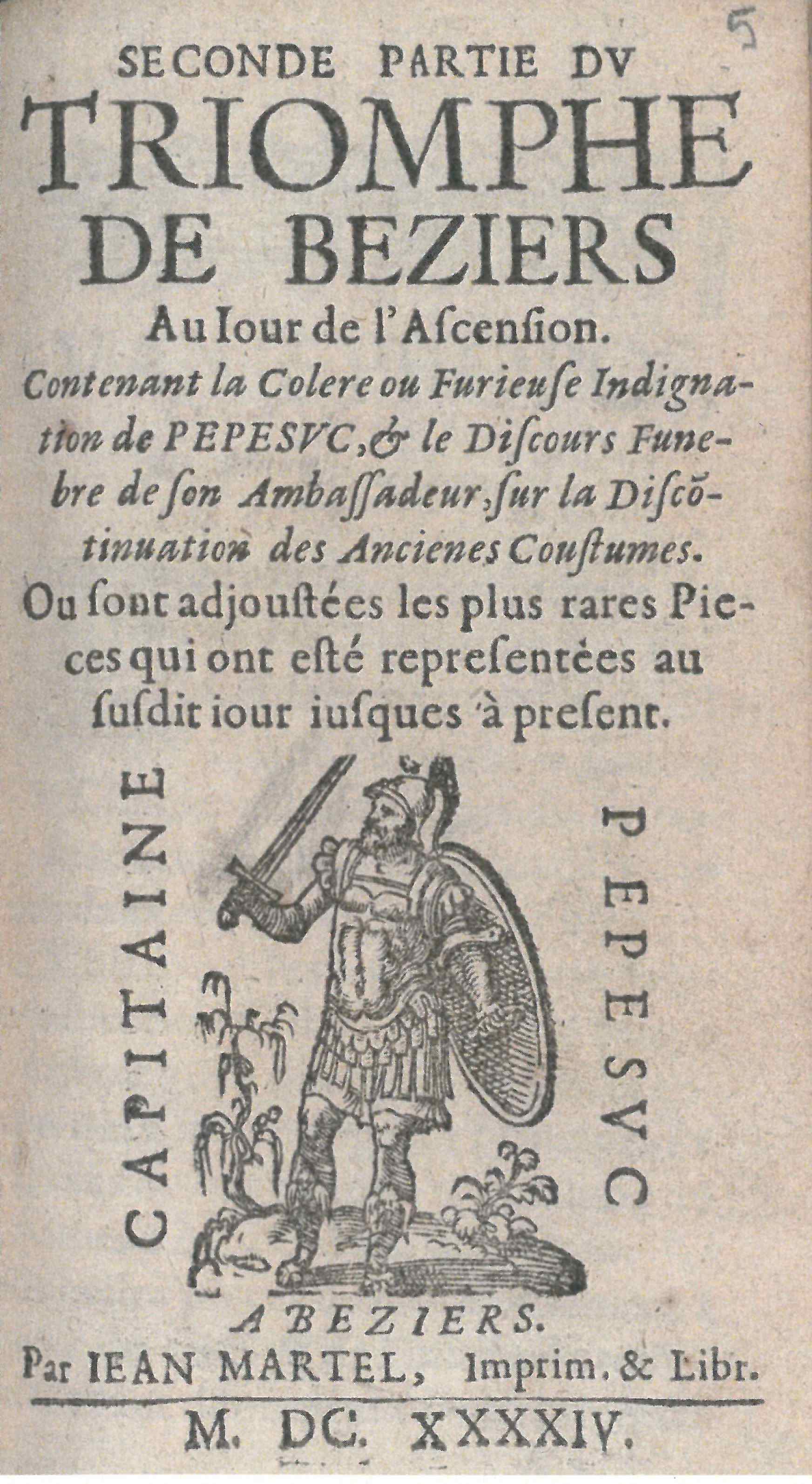

L’Antiquité du triomphe de Béziers au jour de l'Ascension. Contenant les plus rares histoires qui ont esté représentées au susdit jour ses dernières années. (A Besiers par Jean Martel, imp. & libr., 1628) et Seconde partie du Triomphe de Béziers au jour de l’Ascension, contenant la Colère ou furieuses indignation de Pepesuc, & le discours funèbre de son Ambassadeur sur la discontinuation des anciennes coutumes. Où sont ajoutées les plus rares pièces qui ont été représentées au susdit jour jusques à présent. (A Besiers par Jean Martel, imp. & libr., 1644).

L’extrême rareté et la dispersion de ces productions imprimées maintiendront ces pièces méconnues jusqu’à la moitié du XIXe siècle avec les publications de la Société archéologique de Béziers.

Note de contenu

Le Théâtre de Béziers se compose de pièces, de dimension, de sujets et d’ambitions divers. Ces pièces sont un témoignage précieux sur ce que pouvait être une activité de création dramatique continue sur près d’un demi-siècle (des années 1600 à 1660) dans une ville moyenne du Sud du royaume au XVIIe siècle.

Ces pièces sont jouées à l’occasion des fêtes dites des Caritats ou fêtes des Charités organisées par les confréries lors de l’Ascension, d’où le nom de Teatre des Caritats. La première mention en est faite par le troubadour de Béziers Johan Esteve en 1284. Ces fêtes, expression de la cohésion d’une communauté et de l'adhésion de ses membres, sont l’occasion de mettre en scène les héros et les emblèmes de la cité aux origines légendaires. Parmi ceux-ci figurent Pépézuc personnage protecteur de la ville incarné par un monument romain transformé pour l’occasion en totem et symbole festif. Cette mise en scène s’accompagne de La Galère sorte de chariot aux allures de vaisseau promené à travers la ville. Le Chameau - lo Camel, animal totémique de Béziers, dont l’histoire se confond avec celle de Saint-Aphrodise l’évangélisateur, est guidé à travers la ville par le personnage de Papari.%20+1-alleg.jpg)

Le déroulement des fêtes des Caritats s’inscrit dans un rituel précis avec son défilé, ses lieux de passage, ses personnages et ses prises de paroles qui déroulent toute l’histoire de la cité. Le cortège qui représente l’ensemble des classes de la société s’organise derrière lo Camel guidé par Papari, les magistrats en costume, les bannières des corporations et les chars décorés dont la Galère.

La représentation des pièces du Théâtre de Béziers intervient une fois que le cortège a atteint la place de l’Hôtel de ville, sur les chariots qui servent de scène. L’hommage est ensuite rendu à Pépézuc devant sa statue à la fois symbole de puissance et de fécondité. Tout au long de ces fêtes, le pain et le vin sont distribués aux pauvres de la ville par l’ensemble de la population qui participe ainsi aux Caritats.

Les éléments de ce rituel burlesque et carnavalesque se retrouvent dans les pièces du Théâtre de Béziers qui immortalisent par la littérature ces réjouissances populaires. Elles servent à perpétuer dans le temps les légendes, les coutumes et traditions locales et mettent en scène tous les personnages présents dans l’histoire de la Cité.

L’ensemble du Théâtre de Béziers représente 24 pièces, pastorales, tragi-comédies, dialogues et monologues qui ont pour titre:

-

Histoire de Pepezuc, faite sur les mouvements des guerres, représentée à Béziers le 16 mai 1616 (1628)

-

Le jugement de Paris, l’avocat Bonnet (1628)

-

Histoire de la réjouissance des chambrières de Béziers sur le nouveau rejaillissement d’eau des tuyaux de la fontaine en l’année 1616 (1628)

-

Les amours de la guimbarde (1628)

-

Histoire de Dono Peirotouno (1628)

-

Plaintes d'un paysan sur le mauvais traitement qu’il reçoit des soldats (1628)

-

Pastorale de Coridon et Clerice (1628)

-

Histoire du valet Guilhaumes et de la chambrieiro Antoigne (1628)

-

Pastorale du berger Celidor et de Florimonde sa bergère [1629]

-

Histoire du mauvais traitement fait par ceux de Villeneuve à la ville de Béziers pendant la contagion [1632]

-

Histoire pastoriale représentée dans Béziers (1633)

-

La fausse magie descouverte, histoire tragi-comique où après plusieurs combats et duels est accompli le mariage de Crisante avec Olympe. (1635)

-

Historio de las caritats de Béziers (1635)

-

Discours funèbre fait par l’ambassadeur Pepesuc sur la discontinuation des anciennes coutumes 1615 (1644)

-

Titre, qualités et portait du grand Capitaine Pepezuc (1644)

-

La colère ou furieuse indignation de Pepezuc sur la discontinuation pendant quelques années du Triomphe de Béziers au jour de l’Ascension (1644)

-

Las aventuros de Gazetto (1644)

-

Boutade sur le coquinage et la pauvreté (1644)

-

Boutade de la mode (1644)

-

Las amours d'un sergent avec une villageoise (1644)

-

Les mariages rabillez, pastorale, de Michalhe[1647]

-

Pastorale del bergé Silvestre ambé la bergeyro Esquibo, de Michalhe [1650]

-

Las amours de Damon et de Lucresso, pastouralo(1657)

-

Histoire memorable sur le duel d'Isabels et Cloris pour la joüissance de Philemon

Diffusion et adaptations

Les pièces publiées par l’imprimeur Martel proviennent d’auteurs qui ne sont pas tous connus, excepté un certain Michaille et l’avocat Bonnet, auteur de poèmes primés aux Jeux Floraux de Toulouse. Après l’imprimeur Martel, les pièces du Théâtre de Béziers devront attendre la réédition diplomatique de l’ensemble du corpus par la Société archéologique de Béziers qui les publie régulièrement dans son bulletin entre 1844 et 1858. Les pièces y sont transcrites avec un argument analytique pour chacune d’elles.

En 1981, c’est Philippe Gardy qui préface le reprint de L’Antiquité du triomphe de Béziers au jour de l'Ascension (premier des recueils connus) dans l’édition que publie le CIDO.

Le relevé précis avec l’identification de chaque pièce connue sera donné par François Pic dans les Cahiers de littérature du XVIIe siècle en 1983 (Cf. bibiographie).

Édition XIXe siècle

Ensemble des pièces du Théâtre de Béziers, réunies et publiées par la Société archéologique de Béziers sous le titre:

Le théâtre de Béziers ou Recueil des plus belles pastorales et autres pièces historiées représentées au jour de l'Ascension en ladite ville et composées par divers auteurs en langue vulgaire 1616-1657. [Béziers] : [Société Archéologique], [1845-1849].

Publié dans le Bulletin de la Société archéologique de Béziers 1845-1849 (10e & 12e livraison): 1845 p. 1-256, 1846 p. 257-424, 1847 p. 1-128, 1848 p. 129-239, 1849 p. 240-320.

Contient :

- Histoire de Pepezuc, faite sur les mouvements des guerres, Le jugement de Paris

- Histoire de la réjouissance des chambrières de Béziers

- Les amours de la guimbarde

- Histoire de Dono Peirotouno

- Plaintes d'un paysan

- Pastorale de Coridon et Clerice

- Histoire du valet Guilhaumes et de la chambrieiro Antoigne

- Pastorale du berger Celidor et de Florimonde sa bergère

- Boutade de la mode

- Boutade sur le coquinage et la pauvreté

- Las amours d'un sergent avec une villageoise

- Histoire du mauvais traitement fait par ceux de Villeneuve à la ville de Béziers pendant la contagion

- La fausse magie descouverte

- La colère ou furieuse indignation de Pepezuc

- Historio de las caritats de Béziers

- Pastorale del bergé Silvestre ambé la bergeyro Esquibo

- Les mariages rabillez, pastorale

- Las amours de Damon et de Lucresso, pastouralo

- Histoire pastoriale représentée dans Béziers

- Histoire memorable sur le duel d'Isabels et Cloris pour la joüissance de Philemon

- Las aventuros de Gazetto

Édition XXe siècle

L'Antiquité du triomphe de Besièrs au jour de l'Ascension... amb una introduccion de Felip Gardy. Besiers : CIDO [Centre international de documentation occitane], 1981.

Contient:

- Histoire de Pepezuc, faite sur les mouvements des guerres

- Le jugement de Paris

- Histoire de la réjouissance des chambrières de Béziers

- Les amours de la guimbarde

- Histoire de Dono Peirotouno

- Plaintes d'un paysan

- Pastorale de Coridon et Clerice

- Histoire du valet Guilhaumes et de la chambrieiro Antoigne

Bibliographie (éditions, études)

Marie-Hélène Arnaud, Les techniques de l'écriture dramatique dans le théâtre de Béziers, [S.l.] : [s.n.], 1971. (Thèse : Lettres : Montpellier 3 : 1971).

Marie-Hélène Arnaud, « Qualques aspèctes del teatre de Besièrs » dans : Actes du VIème Congrès international de langue et littérature d'oc et d'études franco-provençales, (Montpellier, septembre 1970) ; Montpellier : Centre d'estudis occitans, Revue des langues romanes, 1971, p.51-56.

Marie-Hélène Arnaud, « Le Théâtre de Béziers : les conditions sociales et linguistiques qui accompagnent quarante ans de création », Revue des Langues Romanes, LXXXI, 1975, p. 67-85.

Jean-François Courouau, « Choix et non-choix linguistiques dans l'Histoire de Pepesuc et dans l'œuvre de François Bonnet », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay ; Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 245-257

Felip Gardy, « Teatre, fèsta e societat a Besièrs au sègle XVII» [préface de] L'Antiquité du triomphe de Besiers au jour de l'Ascension... Besiers, CIDO [Centre international de documentation occitane], 1981.

Philippe Gardy, « Écriture occitane et tensions linguistiques et culturelles en Bas Languedoc au XVIIe siècle : l’œuvre de François Bonnet », Colloque international d’études occitanes, Montpellier, Centre d’Etudes Occcitanes et Revue des langues romanes, 1984, p. 187-23.

Philippe Gardy, « Le « Théâtre de Béziers », ou « Teatre de Caritats » : état des connaissances, problèmes et perspectives de recherche », in : Carmen Alén Garabato (dir.), Béziers ville occitane ? Actes des rencontres du 18 novembre 2006, Presses universitaires de Perpignan, 2007, p. 69-90.

Philippe Gardy, « Règles et enjeux des prologues dans le Théâtre de Béziers (1600-1660) », Littératures classiques, n° 83, 2014, p. 293-311.

Philippe Gardy, « Le jeu des langues dans le « Théâtre de Béziers », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay ; Paris, Presses universitaires du Midi, 2015, p. 229-244.

Philippe Gardy et Jean-François Courouau, « Molière et le Théâtre de Béziers : état de la question » publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay ; Paris, Presses universitaires du Midi, 2015, p. 175-189.

Jacqueline Marty, « Quelques emprunts de Molière au Théâtre de Béziers : Le canevas de Monsieur de Pourceaugnac », Revue des Langues Romanes, LXXXI, 1975, p. 43-66.

François Pic, « Bibliographie du théâtre de Béziers », Cahiers de littérature du XVIIe siècle, n°5 , 1983, p. 129-145.

Ives Roqueta, « A Besièrs, al sègle XVII, lo teatre de las “Caritats” èra la fèsta dins la fèsta », Occitans ! 4, estiu de 1983, p. 19-21.

Le "Théâtre de Béziers" : Béziers au XVIIe siècle : catalogue de l'exposition, Musée des Beaux-Arts de Béziers, 25 avril-17 mai 1983, Béziers, Centre International de Documentation Occitane, 1983.

Ressources numériques

Éditions originales

Pièces isolées

Recueils

Éditions XIXe siècle

Le théâtre de Béziers ou Recueil des plus belles pastorales et autres pièces historiées représentées au jour de l'Ascension en ladite ville et composées par divers auteurs en langue vulgaire 1616-1657. [Béziers] : [Société Archéologique], [1859?].

Bulletin de la Société archéologique de Béziers 1845-1849 (10e 12e livraison), 1844-1846

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486534g.image.langFR.r=société%20archéologique%20de%20beziers

Bulletin de la Société archéologique de Béziers 1845-1849 (10e 12e livraison), 1847-1852

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486535v.image.langFR.r=société%20archéologique%20de%20beziers

Histoire de Pepezuc, faite sur les mouvements des guerres

Histoire de la réjouissance des chambrières de Béziers

Pastorale de Coridon et Clerice

Histoire du valet Guilhaumes et de la chambrieiro Antoigne

Pastorale du berger Celidor et de Florimonde sa bergère

Boutade sur le coquinage et la pauvreté

Las amours d'un sergent avec une villageoise

La colère ou furieuse indignation de Pepezuc

Historio de las caritats de Béziers

Pastorale del bergé Silvestre ambé la bergeyro Esquibo

Les mariages rabillez, pastorale

Las amours de Damon et de Lucresso, pastouralo

Histoire pastoriale représentée dans Béziers

Histoire memorable sur le duel d'Isabels et Cloris pour la joüissance de Philemon

Titre, qualités, portait

La statue antique encore visible aujourd’hui à l’entrée de la rue française, sur la place éponyme, est dans la tradition biterroise, celle du héros de la cité, un certain Pépézuc. Exhumée des vestiges antiques de la ville, elle donne corps au personnage de Pépézuc qui prend sa véritable place dans l’espace public au début du XVIIe siècle lorsque associé à la légende de la ville, il entre dans la littérature en incarnant le personnage central du Théâtre de Béziers. La statue devient alors lieu de vénération et de folklore.

Localisation :

Place Pépézuc, Béziers (Hérault)Datation de l’édifice :

IIIe siècleImportance pour la culture occitane

L’histoire de la statue : Pépézuc et son symbole

Pépézuc, personnage tutélaire de la ville de Béziers, est représenté par une statue de marbre de l’époque romaine placée au départ de la rue française. Certains érudits ont cru y découvrir la représentation de l’empereur Auguste1;ou la statue d’Hercule2, tandis que d’autres y voient celle de l'empereur romain Tetricus fils (fin du IIIe siècle), chargé de la réparation de la voie Domitienne.

Mentionnée à cet emplacement et sous ce nom en 1348, par le Libre de Memorias de Jacme Mascaro3, la statue fait l’objet de vénération de la part des biterrois. Elle ne prend réellement sa fonction symbolique qu’au début du XVIIe siècle, lors des fêtes annuelles des Caritats (« Charités », en occitan, fêtes de l'Ascension) par la création du personnage de Pépézuc. Le 16 mai 1616, jour de la fête de l’Ascension est représentée pour la première fois la pièce intitulée L’Histoire de Pépézuc. Cette pièce de théâtre, en occitan, allégorie relative aux troubles qui eurent lieu en France dans les premières années du XVIIe siècle, fait intervenir le personnage de Pépézuc qui emprunte son nom au capitaine Pierre Pépésuc (ou Pépézuc) qui, « lors de la prise de Béziers par les Anglais, les empêcha seul d’entrer dans la rue principale, qui reçut pour cela le nom de rue française ».4

Le personnage prend alors toute sa dimension théâtrale en servant d’ornement aux fêtes de Caritats. Participant aux réjouissances publiques, il est « badigeonné d’un lait de chaux » et « descendant de son piédestal il apparaît sur le théâtre populaire pour exprimer en vers languedociens son opinion sur les évènements du jour5. Pourvue de ses attributs guerriers et virils, garant de la virilité des hommes et de la fécondité des femmes, mise en scène par le carnaval et auprès de laquelle passaient tous les défilés, la statue de Pépézuc était saluée par les autorités, les drapeaux et la musique6.

Pépézuc, marque de l'imprimeur du Théâtre de Béziers

Le Théâtre de Béziers désigne l’ensemble des pièces jouées à Béziers lors des fêtes des Caritats au début du XVIIe siècle. Il nous est connu par l’œuvre de l’imprimeur Martel qui édite l’ensemble de ces pièces à l’époque même où elles sont jouées. De 1628 à 1657, il publie les textes de 24 comédies, pastorales, monologues ou farces7 dont les auteurs ne sont pas tous connus, excepté un certain Michaille et l’avocat Bonnet auteur de poèmes primés aux Jeux Floraux de Toulouse8. Martel9 fait preuve de militantisme dans la présentation de l’ouvrage. Il embrasse la cause de Pépézuc, le gardien et le conservateur des anciennes traditions et coutumes de Béziers qu’il entend par sa publication remettre à l’honneur. Aussi, l’imprimeur utilise comme marque de fabrique la représentation de Pépézuc.

La gravure sur bois de la page de titre du Triomphe de Beziers au jour de l'Ascension10 publiée en 164411, est la première représentation du « vaillant Pépézuc ». Pour marquer cette double dimension à la fois sacrée et burlesque, voire païenne, du personnage de Pépézuc, l’image s’accompagne d’une légende le qualifiant :

Nevout de Mars, fil de Latonne

Neveu de Mars , fils de Latonne…

Mange murailles, brise picques

Mange murailles, brise piques

Seco Tonnels, vuide Barriques,

Sèche tonneaux, vide barriques…

Grand empregniyare de Chambrieyres

Grand fécondeur de servantes.

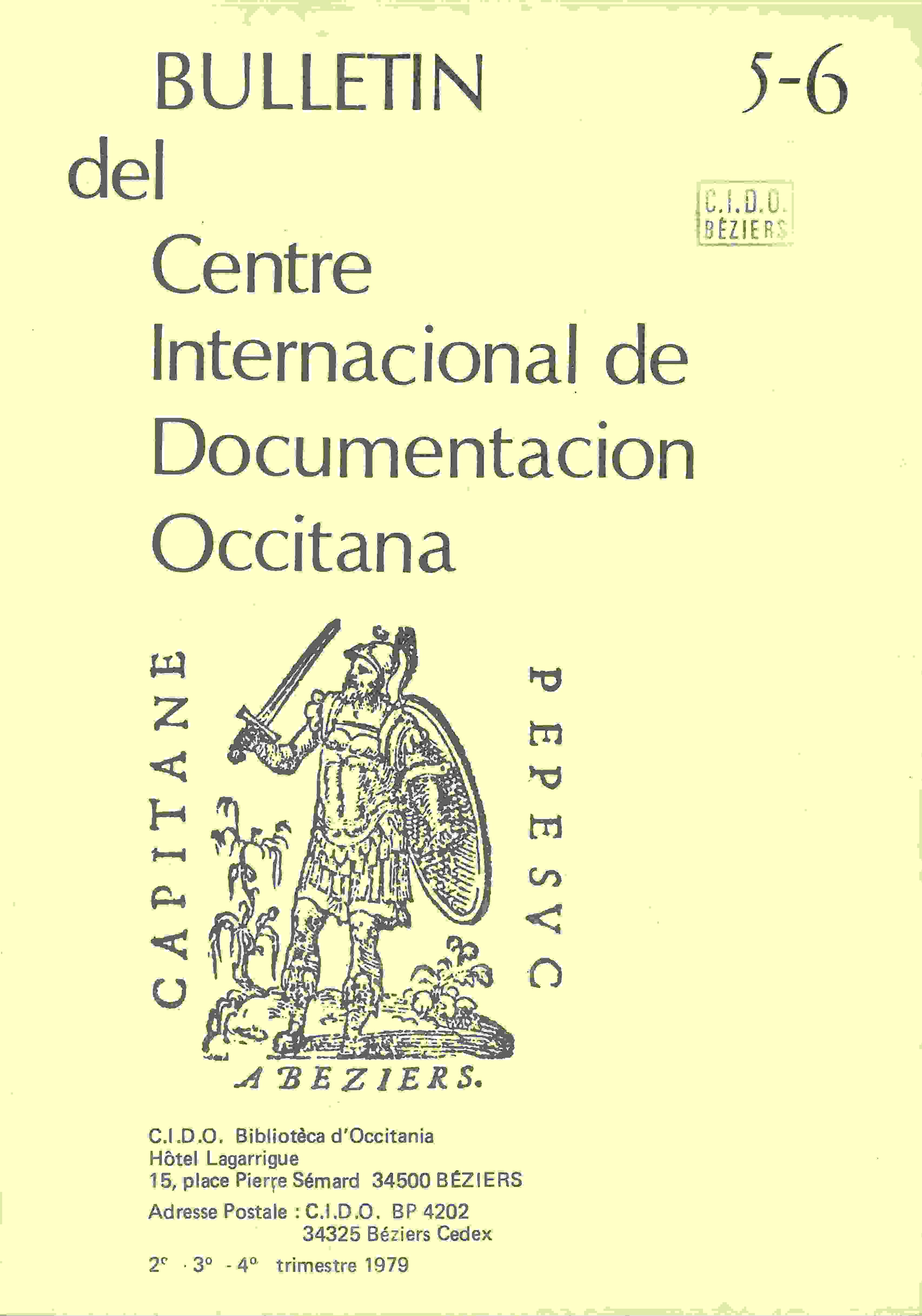

Pépézuc, emblème du CIDO

Porte drapeau de la littérature et de l’esprit occitan, la représentation de Pépézuc, sera utilisée par les fondateurs du CIDO qui le prennent pour emblème dans leurs premières publications lorsqu’il annoncent la création de la première bibliothèque occitane 12:

« En 1975, un groupe de bibliographes, de savants et d’écrivains associèrent leurs efforts à la ville de Béziers pour créer un Centre International de documentation occitane, public, ce qui était audacieux pour l’époque ».

En plaçant leurs pas dans ceux de Jean Martel13, les fondateurs du CIDO utilisent une image symbole, marque de l’imprimeur biterrois Martel à qui l’on doit la découverte, la sauvegarde du Théâtre de Béziers, théâtre occitan qui aurait inspiré plusieurs pièces de Molière14. Ils reprennent ainsi ses ambitions et fixent leur vocation : sauvegarder et faire connaître le patrimoine de la langue occitane15. Pour cela, ils constituent, à Béziers, une collection publique de référence, unique en son genre, conçue spécialement pour le livre occitan (documentation occitane). Elle portera le nom de Centre International de Documentation Occitane - Bibliothèque d’Occitania, utilisé dès 1978, avant de devenir en 1999 le CIRDÒC Mediatéca occitana qui poursuit aujourd’hui ses objectifs.

-----------------------------------

- 1. ↑ Émile Bonnet, La statue de Pépézuc : solution d'une énigme archéologique, Montpellier : Impr. E. Montane, 1929.

- 2. ↑ Anne Rulman (1582-1632), « Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les departemens de la premiere et seconde Narbonnoise et la representation des plans et perspectives des edifices publics sacrés et prophanes, ensemble des palais, statues, figures et trophées, triomphes, thermes, bains, sacrifices, sepultures, medailles, graveures, epitaphes, inscriptions et autres pièces de marque, que les Romains y ont laissées, pour la perpétuité de leur memoire, et notamment dans Nismes, où, de mesme qu'ailleurs, l'injure du tems et la negligence des hommes les avoit ensevelies, avec le narré des estranges révolutions du Languedoc, depuis les Volces, les Romains, les Vendales, les Visigoths, les Sarrasins... et nos rois, qui ont réuni cette belle province à leur domaine. 1er septembre 1626 ». BM Nîmes (B301896101_MS0180_1).

- 3. ↑ Lo Libre de memorias de Jacme Mascaro (XIVe siècle) publié d'après le manuscrit de Béziers, avec un avant-propos, une notice sur la langue de Mascaro, des notes, un lexique des mots et des formes qui ne se trouvent pas dans le "Lexique roman" de Raynouard, et une table alphabétique des noms propres par Charles Barbier,.... Montpellier : C. Coulet, 1895. Relevé dans : Émile Bonnet, La statue de Pépézuc, op. cit.

- 4. ↑ Voyage dans les départemens du midi de la France par Aubin Louis Millin ... Tome premier [-Tome IV], A Paris : de l'imprimerie impériale, 1807-1811, IV-I, p. 366, relevé par Philippe Gardy, Le "Théâtre de Béziers" : Béziers au XVIIe siècle , op. cit. p. 9.

- 5. ↑ Émile Bonnet, La statue de Pépézuc, op. cit. p. 2.

- 6. ↑ Yves Rouquette, Béziers, les rues racontent, Montpellier : Les Presses du Languedoc, 1999, p. 112.

- 7. ↑ François Pic, « Bibliographie du théâtre de Béziers », Cahiers de littérature du XVIIe siècle, n°5 , 1983, p. 129-145.

- 8. ↑ Pouesios diversos del sieur Bounet de Beziers : ambe le remerciomen a messieurs les jutges & mainteneurs des Jocs Fleuraux a Toulouso per la flou del soucy que l'y fourec dounado en l'an 1628 / publ. avec notice biogr. et notes par M. Frédéric Donnadieu. Béziers : J. Sapte, 1898. Philippe Gardy, Le "Théâtre de Béziers" : Béziers au XVIIe siècle : catalogue de l'exposition : Musée des Beaux-Arts de Béziers, 25 avril-17 mai 1983. Béziers : Centre International de Documentation Occitane, 1983. Jean-François Courouau, « Choix et non-choix linguistiques dans l'Histoire de Pepesuc et dans l'œuvre de François Bonnet », publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay, Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 245-257.

- 9. ↑ Jean Martel né à Béziers en 1589, deviendra imprimeur officiel de la ville et des évêques de Béziers.

- 10. ↑Seconde partie du Triomphe de Beziers au jour de l'Ascension contenant la Colere ou Furieuse indignation de Pepesuc & le Discours funebre de son ambassadeur, sur la Discontinuation des anciennes coustumes. Ou sont adjoutées les plus rares pièces qui ont esté representées au susdit jour jusques à present.

- 11. ↑ Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, Paris, 1860-1865, III, 1477. La production de l’imprimeur Martel est connue par les seules pièces consacrées au Théâtre de Béziers dont seule l’impression de 1644 laisse apparaître cette marque de fabrique. L’impression des premières pièces en 1628 reprend sur la page de titre un fleuron qui ne présente pas les caractéristiques d’une marque d’imprimeur.

- 12. ↑ Bulletin del Centre international de documentacion occitana, n° 4, 1978, p. 1

- 13. ↑ C’est le CIDO qui à la suite de la Société archéologique en 1859, publiera en 1981, les pièces du théâtre de Béziers (voir bibliographie).

- 14. ↑ Hypothèse soulevée par Jacqueline Marty, « Quelques emprunts de Molière au Théâtre de Béziers », Revue des Langues Romanes, LXXXI, 1975, I, p. 43-66; battue en brèche par . Philippe Gardy et Jean-François Courouau, « Molière et le « Théâtre de Béziers » : état de la question » publié dans : Français et langues de France dans le théâtre du XVIIe siècle, sous la direction de Bénédicte Louvat-Molozay ; Paris : Presses universitaires du Midi, 2015, p. 175-189.

- 15. ↑ Donnant ainsi une réalité à un vieux rêve occitaniste, cf. Max Rouquette, « Pour une bibliothèque nationale occitane », Bulletin de la Société des bibliophiles occitans, 1945, (1), p. 41-44.

Histoire du fonds

Le fonds de l'Escòlo deras Pireneos rassemble les collections de l’école félibréenne fondée en 1904 par Bernard Sarrieu, professeur de philosophie et philologue sur le modèle de l'Escòlo Moundino (Toulouse) et de l'Escòlo Gastou Febus (Béarn). Tout au long du XXe siècle, Bernard Sarrieu puis Raymond Lizop et enfin Jules et Yvonne Ponsolle font vivre cette école félibréenne dans les Pyrénées centrales, de Muret au Val d'Aran, jusqu'à sa dissolution en 1999.

L'Escòlo deras Pireneos est à la fois une société d'études philologiques et une école de diffusion et de sauvegarde de la langue gasconne. Elle dispose d’une revue Era bouts dera moutanho (La voix de la montagne), fondée en 1905, qui publie études gasconnes, textes littéraires et comptes-rendus des activités de l'association.

- Accroissement

fonds ouvert

- Modalités d’entrée

Don aux Archives aux départementales de la Haute-Garonne par Jules et Yvonne Ponsolle en 1993.

Description du fonds

Le fonds de l'Escòlo deras Pireneos contient les archives privées de ses principaux auteurs ou animateurs et les papiers directement liés à l'activité de l'association. Les archives de Bernard Sarrieu contiennent ses notes et manuscrits qui témoignent de son œuvre littéraire, scientifique et éditoriale ; mais aussi ses cours et sa correspondance personnelle constituée de cartes postales qui représentent une partie importante du fonds. Il s’y ajoute les archives de Raymond Lizop, liées à son activité littéraire, les manuscrits isolés de divers auteurs et enfin les archives issues de l'activité de l'Escòlo provenant de Jules et Yvonne Ponsolle ses derniers animateurs.

- Dates extrêmes

1816-1990

- Langues représentées dans le fonds

Occitan (languedocien, gascon), français

- Importance matérielle

485 articles ; 10,8 ml

- Supports représentés

monographies imprimées, manuscrits, documents iconographiques

Pour le consulter

- Identifiant du fonds (cotes extrêmes)

52 J

- Instruments de recherche disponibles

Répertoire numérique, par H. Moreau, 2007, 47 p.

- Ressources en ligne

http://archives.haute-garonne.fr/pdf/Saint_gaudens/Liens_fonds_prives/52_J.pdf

Conditions d’utilisation

- Conditions de consultation

Communicable à l'antenne du Comminges, à Saint-Gaudens

- Conditions de reproduction

Soumis à restrictions suivant les pièces. Pour information consulter les Archives départementales de la Haute-Garonn

Resumit

L’Elucidari, o Elucidari de las proprietatz de totas res naturals, es un manuscrit occitan anonim del sègle XIV. Es un dels rares testimoniatges de la vida culturala e scientifica occitana gaireben un sègle après la fin de la Crosada contra los Albigeses qu'aviá definitivament mes fin a la lirica dels trobadors.

Altras versions del títol :

< Elucidari do las proprietatz do totas res naturals

< De proprietatibus rerum (version latina originala)

Exemplaris conservats

1 exemplari conegut :

- Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 1029 : ligam de la notícia d’inventari en linha

Descripcion fisica : Pergamin. 9-CCXCV fulhets. Nombrosas e remirablas pinturas que una part es estada retalhada per un religaire. 387 × 205 mm.

Marcas d'apartenéncias :

- Als ff. 8 e I, armariás ecarteladas dels comtes de Fois e de Bearn (ecartelat als 1 e 4 d'aur als 4 pals de gueules (Fois), als 2 e 4 d'aur a doas vacas de gueules (Bearn)

- dins l'enluminadura del f. I, l'escudièr sosten l'èlme de Gaston Fèbus, comte tre 1343

- al folio 294v se pòt remarcar la mencion :

« Ce livre est a celuy qui sanz blasme

En son droyt mot porte : J'ay belle dame. »

s'agís de la devisa de Jean III de Grailly devengut en 1412 Jean Ier de Foix, nebot e eiretièr del successor de Gaston Fèbus, Mathieu de Foix-Castelbon (1374-1388), sembla se raportar a Joana d'Albret, segonda femna de Jean de Grailly (1422). Lo manuscrit, que sembla èsser estat l'exemplari familial transmés d'eiretièr en eiretièr de Fèbus, figura dins l'inventari datat de 1533 de la bibliotèca d'Henri II d'Albret, rei de Navarra de 1503 a 1555.

- L'« Ex libris S. Genovefae Paris., 1753 » significa qu'es dintrat dins las colleccions de la Bibliothèque Sainte-Geneviève entre 1687 e 1719.

Origina e Possessors

Lo manuscrit a apartengut a mai d'un descendent o membre de la familha dels Comtes de Fois puèi de la familha d’Albret. Se pòt per exemple citar mercés a las divèrsas mencions d’apartenéncia presentas sus le manuscrit :

1/ Jean Ier, comte de Fois (1384-1436) nebot e successor de Gaston III de Bearn, dich Fèbus

2/ Henri II, roi de Navarre, (1503-1555), eiretièr mai londan de Gaston Fèbus

3/ Joana d'Albret (1528-1572), successora de Henri II

4/ La preséncia de l’« Ex libris S. Genovefae Paris., 1753 » permet d’identificar la dintrada del manuscrit dins las colleccions de la Bibliothèque Sainte-Geneviève a Paris entre 1687 e 1719.

Nòta d’estudi

L’Elucidari, o Elucidari de las proprietatz de totas res naturals, es la traduccion occitana del De proprietatibus rerum de Bertomiu l’Anglés, franciscan natiu d’Anglatèrra qu’estudièt la teologia a París abans de se n’anar en Alemanha.

La còpia occitana d’aquel manuscrit redigit a l'origina en latin es comanditada per la cort de Bearn alara que son jove comte, futur Gaston Fèbus, a pas qu’un desenat d’ans. Es probable la maire del jove comte, Alienòr de Comenge, alara cargada d’assegurar una quasi regéncia dempuèi la mòrt de Gaston II en 1343, que sembla èsser la comanditària probabla d’aquesta traduccion. Tanben, la preséncia a la debuta del manuscrit d’un poème dedicat al jove prince, segur absent de la version latina, e que met en scèna son rescontre amb l'allegoria de la Saviesa laissa pensar qu’aquel tèxte deviá participar a l’educacion del jove comte e lo preparar a l’exercici del poder.

Excepcion facha del poèma dedicat al jove Gaston de Fois que lo precedís, la traduccion occitana de l’Elucidari es una compilacion del caractèr enciclopedic de l’ensems de las coneissenças jutjadas essencialas al sègle XIV. En 295 fulhets, l’Elucidari propausa una ierarquizacion de las res (comprendre “elements de la Creacion”) dempuèi Dieu e los àngels fins als animals e las colors sens oblidar los èssers umans. Cada entrada propausa la denominacion de las res e lor etimologia (sovent aproximativa, de còps incorrècta), puèi indica los elements que las compausan. A mira didactica, l’Elucidari es precedit d’una taula que reprend los primièrs mots de cada definicion classats alfabeticament e que remanda a la pagina correspondenta ; se conclutz tanben per un index que reprend aquel sistèma mas que fa referéncia als noms que designan las res materialas. Ça que la, aquel sistèma recampa pas la totalitat de las definicions abordadas per lo tractat.

Una tièra de preparacions medicalas que suènhan los mals corents de la vida de cada jorn es tanben presenta dins lo manuscrit.

Al delai de son aspècte estrictament documentari, l'Elucidari es un testimoniatge preciós de la difusion del saber per la lenga vernaculària al sègle XIV. Contràriament a l’autre grand manuscrit comandat per la cort dels comtes de Fois, la Cirurgia d’Albucasis, lo De proprietatibus rerum que l’Elucidari n’es eissut coneis un nombre important de traduccions manuscritas dins mai d’una lenga d’Euròpa coma lo francés, l’anglés, lo neerlandés o l’italian, çò que testimònia de l’interés important que ten lo saber dins las corts europèas del sègle XIV. Es d’alhors plan sovent del latin qu’es revirada la màger part dels tèxtes qu’ensajan de recampar lo saber de totas las originas. A aquel temps la predominança del latin es deguda a l’importància moderada de las lengas vernacularas en defòra de lors zònas d’emplec originalas mas tanben a l’instruccion donada mai que mai dins d’universitats teologicas ont la lenga d’ensenhament es lo latin. Es sonque après los sègles XV e XVI, amb lor poténcia e lor importància creissanta de mai d’una nacion europèa, que las lengas vernacularas començan de remplaçar lo latin. Tròban tanben dins l’estampariá naissenta un vector de difusion plan mens car que las còpias manuscritas.

Bibliografia

Édicions :

- Guinn Scinicariello, Sharon. A Critical Edition of Books I-VII of the "Elucidari de las proprietatz de totas res naturals", Ph. D. dissertation, University of North Carolina, Chapel Hill, 1982, 509 p

Estudis :

- Appel, C. « Der provenzalische Lucidarius ». Zeitschrift für romanische Philologie, 13, 1889, p. 225-252

- Evans, Dafydd. « La langue de l'Albucasis et de l'Elucidari ». Actes du Congrès international de langue et littérature d'oc et d'études francoprovençales (Montpellier, septembre 1970). Montpellier, Centre d'études occitanes, 1971, t. 9, p. 329-336

- Evans, Dafydd. « L'emploi de la rime dans l'Elucidari ». Cultura neolatina, 38, 1978, p. 87-93

- Evans, Dafydd. « Occurrences of rhyme in medieval prose ». French Studies Bulletin, 10, 1984, p. 9-10

- Latini, Brunetto. Li livres dou tresor : publié pour la première fois d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale, de la Bibliothèque de l'Arsenal et plusieurs manuscrits des départements et de l'étranger par P. Chabaille. Paris, Imprimerie impériale (Collection des documents inédits sur l'histoire de France. Première série: Histoire littéraire), 1863, xxxvi + 736 p. (ici p. xii) [Veire l'estudi sus Gallica]

- Meyer, Heinz. Die Enzyklopädie des Bartholomäus Anglicus : Untersuchungen zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte von "De proprietatibus rerum". München, Fink (Münstersche Mittelalter-Schriften, 77), 2000, 523 p

- Meyer, Paul. « Inventaire des livres de Henri II roi de Navarre ». Romania, 14, 1885, p. 222-230 [Veire l'estudi sus Gallica]

- Raynaud de Lage, Guy. « Le Livre de chasse et l'Elucidari ». Annales du Midi, 1952, p. 349-357.

- Ricketts, Peter Thomas. « Le livre XVII du De proprietatibus de Barthélemy l'Anglais et l'Elucidari », L'occitan, une langue du travail et de la vie quotidienne du XIIe au XXIe siècle. Actes du colloque, 23 et 24 mai 2008, éd. Jean-Loup Lemaître et Françoise Vielliard, Paris, De Boccard; Ussel, Musée du Pays d'Ussel – Centre Trobar, 2009, p. 239-245.

- Ricketts, Peter Thomas. « La traduction du De Proprietatibus rerum de Bartolomé l'Anglais en occitan ». Froissart à la cour de Béarn: l'écrivain, les arts et le pouvoir, éd. Valérie Fasseur, Brepols, Turnhout, 2009, p. 215-221

- Ricketts, Peter Thomas. « L'ouïe et la surdité dans l'Elucidari de Barthélémy l'Anglais ». La voix occitane. Actes du VIIIe Congrès de l'Association internationale d'études occitanes (Bordeaux, 12-17 septembre 2005), éd. Guy Latry, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2009, t. 1, p. 451-456

- Ricketts, Peter Thomas. « Le De proprietatibus et l'Elucidari occitan : le cas du livre XVII ». Encyclopédie médiévale et langues européennes. Réception et diffusion du "De proprietatibus rerum" de Barthélémy l'Anglais dans les langues vernaculaires, éd. Joëlle Ducos, Paris, Champion (Colloques, congrès et conférences. Sciences du langage, histoire de la langue et des dictionnaires, 12), 2014, p. 223-233

- Ventura, Simone. Autour de la version occitane du De proprietatibus rerum de Barthélémy l'Anglais. éd. Pierre Nobel, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté (Littéraire), 2004, p. 47-62.

Le terme occitan « Martror » est d’usage très courant dans les textes médiévaux dans lesquels il désigne l’actuelle Toussaint catholique (1er novembre), qui fut longtemps la « fête des martyrs », étymologie du terme martror en occitan.

En Occitanie comme ailleurs, cette « fête des morts » coïncide avec le mois « le plus noir » de l’année, le début de l’hiver astronomique (de début novembre jusqu’au solstice d’hiver au 21-22 décembre), qui marquait le début de l’année dans le calendrier celtique. Période où le monde de la nuit et des ténèbres est le plus proche de celui des vivants, elle correspond à un moment propice aux échanges symboliques entre les deux mondes.

Mais cette célébration des morts coïncide aussi avec la saison d’un certain renouveau, celui des labours et semences (« de la Sant Miquèl a Martror ») ou encore celui de la plantation des arbres fruitiers (autour de la Sainte-Catherine, le 25 novembre).

L'Église catholique sacralisa cette période de rites immémoriaux d’échanges symboliques entre vivants et morts à partir du IXe siècle en instituant la fête de tous les saints le 1er novembre, puis un « jour des morts », distincts, le lendemain.

Les enquêtes menées au cours du XXe siècle sur les rites, croyances, traditions rituelles en pays d’Oc ont permis de documenter de nombreuses pratiques vivantes - jusqu’aux années 1980 dans les Pyrénées par exemple - de rites de communication entre vivants et disparus (offrande de nourriture notamment). En Rouergue, dans le canton de Saint-Geniez-d’Olt demeure une tradition de vente aux enchères pour les âmes, où l’on retrouve l’offrande de nourriture mais encadrée par le rite religieux (la vente servant à financer les messes pour les morts tout au long de l’année).

L’arrivée de la tradition américaine de la fête d’Halloween au milieu des années 1990, ressentie par certaines communautés comme exogène et commerciale, semble provoquer localement un intérêt renouvelé pour les rituels autour de la Toussaint, dont le plus important est celui du Martror annuel de Pézenas, spectacle rituel qui clôt le cycle des « Temporadas » (Théâtre des Origines, puis Collectif Temporadas).

1. Pratiques et rites actuels :

1.1 Aveyron : La « Pola un » ou Vente pour les âmes (canton de Saint-Geniez-d’Olt) :

Cette pratique vivante - mais qui s’est réduite au cours du XXe siècle à quelques communes - a fait l’objet d’une enquête en 1990 (Enquête Al Canton : Saint-Geniez-d’Olt, voir « Sources et documentation » ci-dessous). Cette vente aux enchères est organisée par des associations paroissiales dans plusieurs localités de l  ’Aveyron, notamment Castelnau de Mandailles (dans les trois villages composant la commune : Castelnau, Mandailles et Cambon) ou encore Sainte-Eulalie-d’Olt où elle porte le nom de « Pola un » (poule un). Le nom de « Pola un » utilisé à Sainte-Eulalie est donné à la vente car elle commence traditionnellement par la mise aux enchères d’une poule.

’Aveyron, notamment Castelnau de Mandailles (dans les trois villages composant la commune : Castelnau, Mandailles et Cambon) ou encore Sainte-Eulalie-d’Olt où elle porte le nom de « Pola un » (poule un). Le nom de « Pola un » utilisé à Sainte-Eulalie est donné à la vente car elle commence traditionnellement par la mise aux enchères d’une poule.

La vente se déroule selon des modalités à peu près identiques dans toutes les communes. Il s’agit d’une vente d’offrandes, essentiellement alimentaires, de chaque famille (volaille, fouasse, etc.) et dont les bénéfices serviront à dire des messes tout au long de l’année pour les morts de la paroisse. « Jadis, cette cérémonie existait dans de nombreuses paroisses rouergates et donc il ne s’agirait en réalité ici que d’une survivance localisée d’un rituel à l’origine plus étendu. »

1.2 « Martror, fèsta dels mòrts », rituel festif (Pézenas : Théâtre des Origines, Collectif Temporadas)

Un rituel festif autour de « Martror » a été créé à Pézenas par le Théâtre des Origines puis organisé à partir de 2015 par l’association Collectif Temporadas. Il tend à essaimer dans d’autres communes du Languedoc. Autour du Théâtre des Origines puis du Collectif, des artistes et « praticiens » locaux du patrimoine culturel immatériel (re)créent un rituel festif en puisant dans les traditions locales et universelles liées à la fête des morts dans une démarche de fête déambulatoire collective. Cet événement, à la frontière de la création théâtrale et du rituel collectif, s’inscrit dans les « Temporadas », cycle de fêtes saisonnières organisées par le Collectif Temporadas qui a pour objet « l’organisation des fêtes saisonnières de Pézenas par la mise en commun des savoirs, des pratiques, des recherches et des imaginaires liés à la notion de Patrimoine Culturel Immatériel ». Martror est le rituel le plus récent des Temporadas de Pézenas, longtemps ancré sur le cycle de Carnaval et de la Saint-Jean / solstice d'été.

Les différents moments des Temporadas peuvent rassembler plus d’un millier de participants dans des déambulations, scénographies participatives et rituels accomplis par les participants eux-mêmes. Le moment-fort de Martror consiste à adresser un message écrit à un disparu et qui est envoyé par l’ensemble des participants dans le ciel et la nuit. Un « chœur » de pleureuses accompagne ce geste particulièrement chargé d’émotion pour les participants-acteurs du rituel (Enquête Anne-Sophie Haeringer, 2013 : voir « Sources et documentation » ci-dessous).

En 2015, deux fêtes-rituels de Martror sont organisées en Languedoc :

- Pézenas : 7 novembre (organisé par l’association Collectif Temporadas qui a pour objet “l’organisation des fêtes saisonnières” de Pézenas par la mise en commun des savoirs, des pratiques, des recherches et des imaginaires liés à la notion de Patrimoine Culturel Immatériel.”)

- Puisserguier : 7 novembre, dans le cadre de la Fête de la soupe, Spectacle MARTROR "la Fèsta dels Mòrts" déambulation théâtralisée avec le théâtre des Origines (Après leur spectacle sur Bacchus à la Fête de l'Acabaire 2014, le Théâtre des Origines revient à Puisserguier pour une nouvelle déambulation théâtralisée. Martror est un spectacle rituel mis en rue, musique, chants, danse et théâtre où le marasme de la vie quotidienne laisse place à la joie et l'ivresse de renouer le partage avec ses morts ! )

2. Jalons historiques :

2.1. Martror, l’ancien « nouvel an » occitan ?

Les chartes et actes et les textes littéraires en ancien occitan révèlent à quel point Martror représentait pour les hommes du Moyen Âge en Languedoc une borne calendaire importante, marquant le début de l’année :

- Un engagement de Roger II comte de Foix envers la vicomtesse Ermengarde et son fils Bernard-Aton du 22 avril 1095 indique que Roger II ne peut racheter ses domaines à son retour de la Croisade que « de martror en martror » (c’est-à-dire d’une fête de Toussaint à une autre).

- Guilhem de Tudèla, dans la Canso de la Crozada (au vers 5622) utilise la même expression « del un Martror al autre » (d’une Toussaint à l’autre, c’est-à-dire, dans la durée d’une année).

- Le troubadour Guillaume de Berguedan dans une Canso, fait également référence à Martor :

Luec del marit volgr’ieu un ser,

E‘l ser que dures de pascor

Entro la festa de Martror

(je voudrais la place du mari un soir, et que le soir durât du printemps jusqu’à la fête de la Toussaint).

Moment de l’échéance des rentes, du loyer des maisons ou encore du louage des domestiques, Martror constitue un repère calendaire pluriséculaire, marquant la fin d’un cycle et le commencement d’un autre. C’est aussi le moment des labours et des semences et la période où l’on prenait les exploitations en fermage, comme en attestent certaines expressions populaires :

« De Sant Miquèu a Martror i a un mes laborador » (De Saint-Michel à Martror, il y a un mois pour faire les labours)

Le terme « Martronada » désigne en occitan toute la période autour de ce marqueur calendaire qu’est Martror.

3.2. Novembre, le « mois noir » du calendrier, période des échanges entre le monde des vivants et celui des morts :

Appelé Miz Du, le « mois noir » en breton, novembre est un moment charnière de l’année, où les jours raccourcissent avant l’entrée dans l’hiver. C’est la période des fêtes de Samain dans la tradition irlandaise, fête la plus importante du calendrier celtique selon les moines irlandais qui la décrivent dans leurs écrits dès le VIIIe siècle comme une nuit de festivité grandiose et fantastique au cours de laquelle les ancêtres morts pouvaient se mêler aux vivants. Occasion de rencontre entre les mondes des morts et des vivants, où les ténèbres gagnent sur le soleil, le début du mois de novembre constitue un moment « hors du temps », comme l’indique Philippe Walter dans son article La Toussaint, Samain et Halloween : « La nuit du 1er au 2 novembre marquait, pour les anciens Celtes, le début d’une nouvelle année. Ils pensaient que cette nuit-là, les portes de l’autre monde étaient ouvertes. Ainsi, les vivants pouvaient impunément pénétrer dans l’au-delà, tandis que les revenants et les fées envahissaient pour un temps le monde des humains. Cet échange entre les deux mondes, cette circulation des âmes, marque les nombreuses légendes de la Toussaint. »

Comme pour de nombreuses fêtes chrétiennes, l'Église fit le choix d'intégrer les rites hérités des anciennes croyances et religions. La fête de tous les saints est instituée le 1er novembre dans la chrétienté latine entre le VIIIe siècle et le IXe siècle : en 737 le pape Grégoire III institue une fête de « tous les saints » qui ne pouvaient être fêtés dans l’année, mais c’est seulement en 837 que Louis le Pieux ordonne que cette fête de tous les saints soit célébrée le 1er novembre dans l’Empire carolingien (Gaule, Germanie). Ce n’est enfin qu’à la fin du Xe siècle que la « fête des morts » commence à être célébrée, le 2 novembre : « Pour le christianisme, les deux fêtes des saints et des morts sont bien distinctes mais, dans l’esprit populaire, la Toussaint et la Fête des Morts se confondent. Elles ne font que recouvrir les restes de la vieille fête celtique des revenants ou des fées. » (P. Walter)

3.3. Pratiques et rituels de Martror en Occitanie :

- Dans les Pyrénées :

Isaure Gratacos qui a mené des enquêtes ethnologiques dans les Pyrénées, consacre un chapitre à la fête des morts dans son Calendrier Pyrénéen ; « Jusqu’en 1940, à l’église, dès le début de la messe de la Toussaint, chaque « maison » allumait son plec, édifié avec la fine chandelle de cire que l’on avait fait bénir à la Chandeleur et le laissait brûler pendant toute la cérémonie. En cette descente vers l’ombre de l’hiver et du domaine des morts, la flamme symbolique qui est à la fois le soleil et la vie, compense et exorcise ses contraires. »

Lors de ses enquêtes, Isaure Gratacos relève des rites d’offrandes qui peuvent être assimilés à l’action de nourrir et réchauffer des morts telle la pratique du « souquet », une bûche placée dans la cheminée et qui brûlera toute la nuit, tradition répandue sur tout le territoire Pyrénéen au moment de Martror.

Si assez peu de témoignages évoquent des offrandes alimentaires (19 sur 387 informateurs mais 58 récits au second degré), l'un des témoins de l'enquête dit que jusqu’en 1982 elle déposait sur deux assiettes posées devant le foyer « des noix, des châtaignes et même du fromage .» Contrainte d’arrêter « à cause des souris », elle continuait de mettre un « souquet » dans la cheminée afin qu’il brûle toute la nuit : « Les morts qui, pour une nuit, reviennent dans la Maison, apportent avec eux les forces vitales des profondeurs de la Terre-Mère et permettent ainsi à la vie de surface de continuer… Le retour des morts, dans la nuit du premier au deux novembre, est donc vécu comme un épisode de la vie, qu’elle soit celle des ancêtres ou celle des vivants. Si ceux-ci laissent sur la table le pain, la pomme ou le fromage, et s’ils font brûler la bûche c’est pour remercier les ancêtres à qui ils doivent la vie. Mais c’est aussi pour les aider et “réchauffer leur âme”. » (Isaure Gratacos)

Comme pour les autres fêtes religieuses marquées par des manifestations cérémonielles, il est interdit de travailler, Isaure Gratacos mentionne un autre interdit spécifique aux femmes relevé grâce ses enquêtes : faire la lessive et surtout de l’étendre.

Ressources et documentation :

Enquêtes :

- Vente pour les âmes en Rouergue :

Christian-Pierre BEDEL (dir.), Al canton : Sent Ginièis, Conseil général de l’Aveyron : Mission départementale de la Culture, 1993.

Certains matériaux de l’enquête, réalisés par Daniel Loddo, son consultable au CORDAE-La Talvera (Cordes-sur-Ciel) :

Enregistrement sur « Las enchèras » (Castelnau-de-Mandailles, 1993) : voir la référence sur le catalogue du CORDAE.

Enregistrement sur « la Pola un » (document écoutable en ligne) : voir la référence et écouter l'enregistrement sur le catalogue du CORDAE.

[Enquête Lucien Mazars] dans : Enquêtes folkloriques en Rouergue : 1900-1954, Mémoires de la Société des Lettres Sciences et Arts de l'Aveyron. - ; T. 17, 1958.

- Pratiques d’offrandes alimentaires dans les Pyrénées :

Isaure Gratacos, Calendrier pyrénéen : rites, coutumes et croyances dans la tradition orale en Comminges et Couserans, Toulouse, Privat, 1995.

- Martror, la fèsta dels mòrts, rituel festif à Pézenas :

[Enquête Anne-Sophie Haeringer sur le Théâtre des origines à Pézenas à l’occasion de Martror 2013 et 2014] dans : Jean-Louis Tornatore (dir.), Anne-Sophie Haeringer, La construction d’une ethnoscène : Théâtre et patrimoine culturel immatériel dans le monde occitan, Rapport de recherche : Centre Georges-Chevrier UMR 7366 CNRS Université de Bourgogne, CIRDÒC, 2015.

Claude ALRANQ, Martror : la fête des morts (conférence donnée à Pézenas à l’occasion de Martror 2014). En ligne sur Occitanica :

Consulter la version audio.

Autres ressources en ligne :

Voir toutes les ressources sur « Martror » disponibles sur Occitanica.

Istòria del fons

Lo fons Rochegude de la Bibliotèca municipala d’Albi pòrta lo nom d’Henri Pascal de Rochegude, erudit e poligraf que leguèt sas colleccions a la vila.

Collectèt e copièt los tèxtes dels trobadors puèi ne donèt una edicion critica dins dos obratges publicats en 1819 : lo Parnasse occitanien e l’Essai de Glossaire occitanien pour servir à l'intelligence des poésies des troubadours. Per sos trabalhs, Rochegude entreprend la resurreccion de la glòria literària occitana. Se destria mai que mai per un apròchi novèl, rigorós e metodic que diferís de las compilacions anterioras. L’ensemble de son òbra publicada que cobrís pas qu’una part de son trabalh de collectatge, dobrís la via a l’estudi dels tèxtes e a la sciéncia naissenta que prendrà lo nom de filologia romana. François Just Marie Raynouard, l’un de sos correspondents, ne devendrà lo cap de fila.

Henri-Pascal de Rochegude es nascut a Albi en 1741. A 16 ans dintra a l’Escòla dels gardas de la marina a Rochefort. Devengut oficièr de marina, participa a una mission en Índia en 1768-1769 e a la segonda expedicion dins las isclas Kerguelen en 1773. Nommat luòctenent de nau en 1778, participa a la guèrra d'Independéncia americana. Elegit deputat suplent de la noblesa als Estats generals de 1789 per la senescalciá de Carcassona, sèi a la Constituenta lo 10 de febrièr de 1790, puèi a la Convencion en 1792. Nommat contra-amiral en 1793, es encargat de mission dins los pòrts franceses. A l'atge de 60 ans, se retira a Albi per se consacrar a la redaccion de sos obratges e als estudis sus la lenga d’òc que perseguirá fins a sa mòrt. Se constituís una bibliotèca d’estudi e de bibliofil que revèla sa personalitat e sos gostes per los trobadors, la literatura romana e los tèxtes ancians.

Morís a Albi lo 16 de març de 1834 legant a sa vila natala una importanta bibliotèca (12 400 volums conservats a l'ora d'ara) que constituís lo fons ancian de la bibliotèca municipala.

- Acreissement

fons claus

- Modalitats d’entrada

legat a la Bibliotèca de la vila d’Albi

- Fons complementari

Mantun manuscrits de Rochegude son conservats a la Bibliotèca de l’Arsenal a Tolosa, eissuts de l'anciana colleccion Frix Taillade.

Descripcion del fons

Lo fons Rochegude conten los manuscrits de divèrses autors, recampats dins la bibliotèca de l’amiral, tal coma sas nòtas e documents de trabalh.

Aqueles manuscrits concernisson de recuèlhs de tèxtes de tota epòca en lengas romanas (francés, occitan, catalan, italian, espanhòl) collectats e copiats per Rochegude. Sont completats per mantun estudis sus la lenga dels trobadors.

Datas extrèmas :

sègles XVIII - XIX

Lengas representadas dins lo fons :

Occitan (lengadocian, provençal, gascon, lemosin, auvernhat, vivaro-alpin)

Francés

Catalan

Espanhòl

Italian

Latin

Importància materiala :

Per la partida occitana del fons : 48 manuscrits

Supòrts representats :

Manuscrits

Per lo consultar

Identificant del fons :

L'ensemble del fons Rochegude es plaçat jos la còta Roch, los manuscrits occitans se tròban a las còtas : Roch. Ms 1 - Ms 24, Ms 27, Ms 38, Ms 93.

Ressorsas en linha :

- Véser lo dorsièr tematic dedicat a l'òbra d'Henri Pascal de Rochegude que presenta un accès editorializat a las ressorsas occitanas numerisadas de l'autor

- Accedir als manuscrits occitans per lor títol/còta :

- Premier tome du parnasse occitanien de Henri de Pascal de Rochegude (Roch Ms 1)

- Second tome du parnasse occitanien de Henri de Pascal de Rochegude (Roch Ms 1 bis)

- Recueil de textes romans du Nord et du Midi (Roch Ms 2)

- Recueil des divers ouvrages des XIIIe et XIVe siècles (Roch Ms 4)

- Recueil de chansons et poésies modernes (Roch Ms 9 a)

- Tables incomplètes du manuscrit 9 a (Roch Ms 9 b)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°1 (Roch Ms 10 a)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°2 (Roch Ms 10 b)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°3 (Roch Ms 10 c)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°4 (Roch Ms 10 d)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°5 (Roch Ms 11)

- Le parnasse occitanien, copie de travail n°6 (Roch Ms 12)

- Le Parnasse occitanien, copie de travail n°7 (Roch Ms 13)

- Pièces (occitaniennes) tirées des mss. de Ste Palaye (Roch Ms 14 a)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, seconde partie (Roch Ms 14 b)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, troisième partie (Roch Ms 14 c)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, quatrième partie (Roch Ms 14 d)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, cinquième partie (Roch Ms 14 e)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, sixième partie (Roch Ms 14 f)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, septième partie (Roch Ms 14 g)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, huitième partie (Roch Ms 14 h)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, neuvième partie (Roch Ms 14 i)

- Pièces tirées de Sainte-Palaye, dixième partie (Roch Ms 14 j)

- Extrait des Rasós de trobar (Roch Ms 15)

- Airs notés du manuscrit d'Urfé (Roch Ms 16)

- Additions et corrections au glossaire occitanien : aditions et corrections (Roch Ms 18 a)

- Additions et corrections au glossaire occitanien : mots à ajouter (Roch Ms 18 b)

- Mots extraits de Beda, partie 1 (Roch Ms 19 a)

- Mots extraits de Beda, partie 2 (Roch Ms 19 b)

- Mots tirés du dictionnaire de Sauvages (Roch Ms 19 c)

- Mots tirés du Nouveau testament (Roch Ms 19 d)

- Mots tirés d'Honorat de Lerins (Roch Ms 19 e)

- Glossaire non identifié (Roch Ms 19 f)

- Mots provençaux de l'histoire des albigeois, en vers, par de Tudele (Roch Ms 19 g)

- Glossaire des mots provençaux extraits des troubadours (Roch Ms 20 a)

- Mots absents du dictionnaire languedocien et celui de Sauvages (Roch Ms 20 b)

- Mots tirés du banquet d'Augié Gaillard (Roch Ms 20 c)

- A la fin des fables causides de La Fontaine en bers gascouns (Roch Ms 20 d)

- Dictionnaire méridional annoté par H. de Rochegude (Roch Ms 21)

- Vocabulaire languedocien et françois (Roch Ms 22)

- Brouillon du dictionnaire de rimes languedociennes (Roch Ms 23)

- Dictionnaire de rimes languedociennes (Roch Ms 24)

- Glossaire des troubadours (Roch Ms 27)

- Recueil de textes et de mots romans (Roch Ms 38)

- Las quatre fis de l'home mésos daban sous els per lou counberti à Diu de Jean Calvel (Roch Ms 93)

Fondateur en 1913 de l’école félibréenne du Puy « Escolo Peire Cardenal », il rencontre Frédéric Mistral qui lui préfaça son ouvrage Glòri óublidado : pouèmo provençau. À partir de 1913, il imprime lui-même La Crounico de Sant Maiòu chronique trimestrielle sous forme de fascicule qui paraîtra sans interruption jusqu’en 1925. Au cours de la Grande Guerre, il fonde l’Escolo dòu boumbardamen qui édite le journal l’Écho du Boqueteau, publié en français et en occitan jusqu’en 1916 et réunissant les écrits des félibres du front.

Après la guerre il se consacre aux études historiques sur la région du Puy et du Velay et publie ses travaux sous forme de plaquettes ou dans des journaux comme La Terre vellave et brivadoise (1926-1932), sortis de sa propre imprimerie. Il rédige alors une monumentale Anthologie des poètes de l’Académie du Velay, prévue en sept volumes, qui ne verra jamais le jour. Albert Boudon-Lashermes meurt au Puy le 11 juillet 1967.

- Accroissement

acquis par les Archives départementales de la Haute-Loire en janvier 2012.

Description du fonds

Ce fonds comprend une partie de la collection des « livres rouges », 18 gros volumes reliés, témoignages inédit de la vie d’autrefois et une des dossiers documentés classés par thème contenant notes, correspondances, articles de presse, dessins et photos préparatoires à l’écriture des ouvrages et articles de Boudon.XIXe siècle

Pour le consulter

- Instruments de recherche disponibles

Répertoire numérique dactylographié, par Martin de Framond, 2009.

Accès libre