Explorar los documents (375 total)

Le 21 mai 1854, au Château de Font-Ségugne à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), un groupe de sept jeunes poètes, rassemblés à l'occasion d'un banquet, se réunissent autour d'un projet de restauration de la littérature provençale. Selon la version relatée par Frédéric Mistral (1830-1914), aussi connue sous le nom de "légende dorée", le groupe serait constitué, outre celui-ci, de Joseph Roumanille (1818-1891), Paul Giéra (1816-1861), Théodore Aubanel (1829-1886), Alphonse Tavan (1833-1905), Jean Brunet (1822-1894) et Anselme Mathieu (1833-1895). Une incertitude subsiste quant à la présence de ces deux derniers.

Les poètes réunis autour de cette cause s’organisent peu à peu sous l’impulsion de Frédéric Mistral et de Joseph Roumanille son aîné. Mistral devient rapidement la figure de proue et l’animateur du mouvement, jusqu’à ses derniers jours. Le Félibrige se dote d’une organisation structurée et hiérarchisée, dédiée à la défense et illustrant la langue d’oc. Son objectif principal est de rendre à la langue occitane sa dignité littéraire et de mettre en valeur la richesse de la culture d'oc. Cette orientation est largement suivie et relayée dans les régions méridionales par l’organisation d’événements et de commémorations et la publication d’ouvrages et de revues.

Son action politique et linguistique vise à promouvoir l’usage de la langue d'oc "dis Aup i Pirinèu". Pour cela, les félibres disposent d’un outil : Lou Tresor dóu Felibrige, ou Dictionnaire provençal-français embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne, publié par Frédéric Mistral en 1886. L’ouvrage, fruit de trente années de travaux et de collecte linguistique, est encore aujourd'hui un instrument scientifique de référence.

1-Origine

La première rencontre des félibres, le jour de la Sainte-Estelle, reste le symbole de l'association et ce jour marque depuis le rendez-vous annuel des félibres, sous le nom de fête de la Santo Estello ou "félibrée". En 1855, moins d'un an après leur première rencontre, paraît le premier volume de l'Armana prouvençau adouba e publica de la man di felibre, almanach qui porte encore de nos jours la parole des poètes de langue d'oc.

Le mot félibre est rapidement vulgarisé par les œuvres de ceux qui revendiquent leur appartenance au félibrige. L'origine de ce mot est cependant soumise à controverse. Il aurait été adopté par Mistral, soit sur la base d'un mot issu du bas-latin signifiant "nourrisson", soit sur celle d'une confusion: la transformation de "Sépher, libre de la Lei" (entendu dans l'Oraison de Saint Anselme) en "Set felibres de la Lei", qui se prononce de la même façon. Il donne de nombreux dérivés : félibrige, félibrejado, félibrejar1.

2-Organisation

En vertu de ses statuts officiels de 1876, le félibrige est dirigé par un Capoulié (de cap, tête ou chef), assisté d'un chancelier et d'un Consistoire de félibres Majoraux (assemblée) dont le nombre est fixé à cinquante. Les félibres Majoraux se distinguent par la Cigalo (cigale d'or) qu'ils arborent à la boutonnière. Celle-ci, qui a valeur de titre et d’appellation, se rattache le plus souvent à un qualificatif régional ou symbolique et se transmet à leur mort à la suite d'élections2.

Le premier des Capoulié, Frédéric Mistral, sera élu en 1876. C'est le Capoulié qui porte à la boutonnière l'étoile à sept branches3 ainsi que la Coupo4 et qui préside le Consistoire5. Tous les sept ans, les félibres se donnent une reine qui est choisie par le poète lauréat des Jeux Floraux du félibrige6.

La cellule de base de l'organisation félibréenne est l'Escolo (École), dirigée par un Capiscol. Les Escolo sont regroupées au sein de Maintenances, sortes de divisions administratives qui correspondent aux grandes composantes dialectales de la langue d’oc (Prouvènço et Coumtat, Dóufinat, Lengadò, Roussihoun, Guiano, Gascougno, Limousin e Auvergno, Bearn e Fouis)7.

3-Historique

L’association qui voit le jour dans la seconde moitié du XIXe siècle réunit peu à peu un grand nombre de personnalités du Midi et de sympathisants animés par l’idée de refaire de la langue d’oc la grande langue de création littéraire qu’elle avait été au temps des troubadours. Le succès rencontré par le poème Mirèio, de Frédéric Mistral, en 1859, et le prix Nobel de littérature qui lui est attribué en 1904, ainsi que l’impact de l’ensemble de son œuvre permettent au félibrige d’accéder à une notoriété nationale et internationale. Peu à peu, le projet félibréen dépasse l’aventure littéraire pour investir le champ politique et historique.

Le félibrige de 1854 (date de sa création) pose les bases d’une institution originale qui évolue autour du personnage de Mistral et de son œuvre. Mistral, à la fois instigateur et modèle du mouvement en tant que penseur et écrivain, en est également le théoricien par son œuvre de lexicographe. Par la publication en 1876 du dictionnaire Lou Tresor dóu Felibrige, fruit du collectage et de la compilation des parlers des pays de langue d’oc, il propose un outil pour l’usage de la langue (graphie dite "mistralienne" ou "félibréenne"). Frédéric Mistral et ses amis posent le problème de la reconnaissance d’une diversité linguistique et au-delà de la décentralisation et du fédéralisme.

L'institution regroupe des hommes d'opinions différentes aussi bien du point de vue politique (de l'extrême-droite à l'extrême-gauche) ou religieux qu'en ce qui concerne ce que doit être le but de l'action félibréenne (purement culturel, ou déjà politique, autour de la revendication fédéraliste), d'où des débats parfois vifs au cours de son histoire Les questions de choix linguistique, de pédagogie, d’enseignement, de politique sont au cœur des débats. Volontairement détaché des questions politiques, Mistral maintient avec difficulté cette position de neutralité face à l’ampleur du mouvement confronté au centralisme français et aux tentations de revendications fédéralistes ou nationalistes.

Le félibrige réuni quelques centaines d'adhérents, puis quelques milliers pendant l'entre-deux-guerres, majoritairement issus des classes moyennes. Il est à l’origine d’une importante production littéraire qui marque un déclin à partir de 1914, année de la disparition de Mistral et début de la première guerre mondiale, facteur d'érosion des forces vives de la nation. Son influence diminue au lendemain de la seconde guerre mondiale avec l’apparition officielle de l’Institut d’Estudis Occitans (IEO), né à la libération (1945) qui se détache du modèle et des personnalités du félibrige pour proposer un nouveau mode d’action et d’écriture (graphie normalisée dite alibertine du nom du linguiste Louis Alibert).

Notes

1 René Jouveau, Histoire du félibrige. 1854-1876, Aix en Provence, 1984, p. 76.

2 Comme les fauteuils pour les Académiciens de l’Académie française.

3 Étoile à sept branches symbole du félibrige en mémoire des sept félibres fondateurs. Cartabèu de de Santo Estello, 1877, p. 11.

4 Coupo félibrenco, coupe d’argent donnée par les Catalans aux poètes provençaux qui en offrent une semblable aux poètes catalans en 1878 et qui a inspiré la chanson de la Coupo Santo (Trésor p. 637).

5 Assemblée des félibres Majoraux.

6 Les concours littéraires organisés par le félibrige ont pris le nom de Grand Jo Flourau dóu Felibrige et Jo Flourau de Mantenènço.

7 Cartabèu de santo estello recuei dis ate ouficuiau dóu felibrige pèr la pountannado de 1877-1882, p. 7, 104.

Qual es Prosper Estieu ?

Regent e poèta audenc. Fonda mantunas escòlas felibrencas. Es sòci de l’Acadèmia dels Jòcs Florals de Tolosa. En 1900, es elegit majoral del Felibritge. En 1927 fonda lo Collègi d’Occitanía. Dirigís mantunas revistas, coma Lo Gai Saber e elabòra amb Antonin Perbòsc una grafia inspirada dels trobadors que servirà de basa a la grafia “classica” de l’occitan. Entreten una correspondéncia amistosa amb Mistral entre las annadas 1890 e 1910 dins laquala Mistral lo complimenta sus sa poesia e comenta sas causidas ortograficas, de còps en las li reprochant.

Descripcion de la correspondéncia

La letra del 31 de mars de 1895 es un compliment de Mistral per Lou Terradou. Ne saluda lo lirisme e l’autenticitat : “i’a qu’un fiéu de la terro pèr ama coum’acò e pèr canta la terro maire”. Sembla qu’a una vertadièra e prigonda admiracion per las òbras d’Estieu, sas criticas son elogiosas e passionadas, emplega sovent dins sa correpondéncia lo tèrme d’“artiste” per designar son amic e sarra son art d’aquel d’un orfèbre.

D’un autre costat, Mistral li manda un fum de cartetas portant de jòcs de mots entre lo nom d’Estieu e la sason.

Ça que la, Mistral admira pas tant sas causidas ortograficas : d’un costat Estieu respècta pas totjorn la grafia dels trobadors qu’a pasmens elegida coma modèl, de l’autre serva de letras que, segon Mistral, embarrassan la lectura. Aquela question tòrna sovent dins la correspondéncia.

Dins l’ensems, çò que Mistral repròcha a Estieu, es pas tant la causida del modèl que la coeréncia globala de la grafia elaborada amb Antonin Perbòsc. Mistral, que deplora una francizacion de la grafia occitana, incita los escriveires a s’apuejar sus aquela dels trobadors per la reformar en tenent compte de las particularitats dialectalas, mas en l’armonizant pron per evitar los abausiments grafics. Ça que la, sas pròprias causidas graficas son pas exemptas de tot repròchi e daissan transparéisser d’unas incoeréncias emai una cèrta subjectivitat.

Benlèu per jòc, una carteta datada del 4 de junh de 1898 es escricha en grafia “classica”.

Una autra tematica qu’a degut interessar Estieu es desvolopada dins aquela abondanta correspondéncia. Concernís la legenda d’Esclarmonda : lo 7 de julhet de 1911 Mistral tòrna transcriure per son amic un escambi dins loqual refusa lo títol de vice-president del “Comité parisien du monument d’Esclarmonde de Foix”, al motiu que crei pas mai a l’istòria d’aquela “militante cathare” esbrudida per Napoleon Peyrat. De la formulacion qu’emplega, se compren qu’i a cregut un temps, mas sas recèrcas li desvelan pas que de mençons tròp raras per justificar lo simbèu. Mistral a bastidas son òbra e sa Causa provençala sus un cèrt nombre de mites istorics e de projèctes politics que, de decepcions en remesas en question, son passats de l’estatut de conviccions a aquel d’illusions a sos uèlhs mas an pas demesit son estacament a la poesia nimai a la Causa. N’an benlèu sonque cambiada l’esséncia.

Qual es Valèri Bernard ?

Aquafortista, pintor, gravaire, professor a l’Escòla de las Bèlas-Arts de Marselha. Es tanben l’autor d’una òbra importanta en poesia e en pròsa occitana.

Es a París que descobriguèt lo Felibritge, que ne serà majoral en 1893 puèi, butat per son amic Mistral, capolièr de 1909 a 1919.

Collabòra a mantunas revistas e amb Filadelfa de Gerda e Prosper Estieu fonda puèi dirigís L’Estello de 1910 a 1911.

Descripcion de la correspondéncia

Aquesta anonima es probablament Filadelfa de Gerda : al moment que Valèri Bernard accedís al capolierat en 1909 après Devoluy, lo Felibritge conéis d’importantas crisis intèrnas, ideologicas e estructuralas, e Filadelfa fa partida dels felibres que son en plena polemica.

En efièch, a l’ora que lo Felibritge cèrca un successor a sa figura de proa, l’activisme politic emai reialista de Filadelfa de Gerda trencariá amb la linha directiva causida per Mistral de long de sa vida.

Es puèi question de L’Estello, la revista de Bernard, Filadelfa e Estieu, que capita pas.

Mistral explica la falhida per la pluralitat de dialèctes e va encara mai luènh : “lou francés es forço mai coumprènsible pèr tóuti qu’aquèli dialèite de Gascougno (que, meme au siècle XIV, li Flors del Gai Saber declaron estrangié à nosto lengo)”.

Demeure du couple Mistral de 1876, date de leur mariage, à 1943, année de décès de Mme Mistral, elle est devenue propriété de la commune, selon les voeux du poète exprimés en son testament de 1907, et abrite aujourd'hui le Musée Frédéric-Mistral.

Nom de l'édifice :

Maison de Maillane

Autres appellations :

Musée Frédéric-Mistral.

Localisation :

11, avenue Lamartine 13910 Maillane

Fonction d'origine de l'édifice :

Il s'agit de la demeure familiale construite par Frédéric Mistral au cours du second XIXe siècle. La maison du 11 avenue Lamartine hébergea Frédéric Mistral et sa jeune épouse, Marie Louise Aimée Rivière, aux lendemains de leurs noces en 1876. Le poète y résida jusqu'à son décès en 1914. Elle fut occupée par sa veuve jusqu'à sa disparition le 6 février 1943.

Fonction actuelle de l'édifice :

Cette demeure bourgeoise héberge aujourd'hui un musée dédié à l'œuvre et à la vie de Frédéric Mistral, le Musée Frédéric-Mistral. La maison du poète, tout comme son mobilier et sa bibliothèque, sont devenus propriété de la commune de Maillane par légation testamentaire de Frédéric Mistral du 7 septembre 1907, au lendemain de la mort de sa veuve.

Datation :

XIXe siècle

Importance pour la culture occitane :

Installée au cœur de Maillane, cette demeure fait face à la Maison du Lézard dans laquelle l'auteur occitan résida aux côtés de sa mère de 1855 à 1876. Frédéric Mistral fit construire en ce second XIXe siècle une demeure nouvelle de style bourgeois, agrémentée d'un jardin. Elle accueillit Mistral et son épouse et c'est en ces murs que fut composé le second pan de l'œuvre de l'auteur. C'est également au 11 avenue Lamartine qu'une grande part des proches et des invités du couple Mistral furent reçus. Parmi les plus connus figura le président de la République française, Raymond Poincaré.

Elements remarquables :

Sur près de 1000m2 de terrain, cette demeure de deux étages, se situe au sud du village, au 11 avenue Lamartine et fait face à la Maison du Lézard. Une statue du sculpeur Achard, inaugurée en 1929, trône dans le jardin. Au-dessus de la porte d'entrée placée de la façade nord (la maison compte deux entrées), est sculpté un buste de Mireille. Sur les clés des baies vitrées latérales, est gravée l'Etoile à sept branches félibréenne. La porte d'entrée de la façade sud présente deux ensembles de monogrammes, E et C pour Estérelle et Calendal, et V et M, en l'honneur des héros de Mirèio, Vincent et Mireille. Par ailleurs, le linteau comporte une composition allégorique ainsi que la devise du poète : "Lou soulèu me fai canta"/ Le soleil me fait chanter". Sont également représentés le pistolet de Calendal, l'Etoile des Baux, le trident des gardians, l'ancre marine. Les baies latérales, présentent pour deux d'entre elles, les têtes sculptées de Mireille et d'Esterelle. Une construction menée par l'entrepreneur Joseph Gros, d'après les plans de l'architecte F.Monnier (cf. Ch.Galtier, Le Musée Frédéric-Mistral).

Statut de protection :

Classement de la maison, du jardin des dépendances par l'arrêté du 10 novembre 1930. Classement des objes mobiliers par l'arrêté du 10 février 1931.

Le Mas du Juge, demeure familiale de la famille Mistral sur la route de Maillane à Saint-Rémy-de-Provence, vit naître et grandir tant Frédéric Mistral, le 8 septembre 1830, que son œuvre majeure, Mirèio.

Source: http://gallica.bnf.fr/

Nom de l'édifice :

Le Mas du Juge. Egalement connu sous les noms de Mas de Clément et Mas-Crema (de cremat : brûlé en occitan, un incendie ayant potentiellement ravagé le bâtiment, ou du fait de sa proximité avec le Clos-Cremat, comme indiqué dans les Mémoires et récits de Mistral). L'étymologie de cette appellation pourrait être à rechercher dans les anciens propriétaires du bâtiment, dont les avis divergent toutefois selon les sources. Ancienne viguerie du Procureur de Monaco (cf. Site internet des actuels propriétaires), cette demeure dâtée du XVIIIe siècle, est également attribuée à la dame Perriat, fille d'un juge de Saint-Rémy, achat lui-même réalisé auprès d'une "dame Baltrat épouse Tourel". (cf. Mistral ou l'empire du soleil, p.39).

Autres appellations :

Localisation :

Sur la route entre Maillane et Saint-Rémy-de-Provence.

Fonction d'origine de l'édifice :

Demeure de notables au XVIIIe siècle, elle devient ensuite le cœur d'une propriété agricole pour les "ménadiers" de la famille Mistral à compter du rachat de l'ensemble par Antoine Mistral en 1803, et jusqu'à la vente de celle-ci par Frédéric Mistral Neveu.

Fonction actuelle de l'édifice :

Propriété de particuliers depuis, la bâtisse accueille toutefois le public lors de visites commentées autour de la vie et de l'œuvre de Frédéric Mistral (découverte des lieux et documents à l'appui) ainsi que de nombreux événements culturels (concerts, spectacles, conférences). Découvrir le détail des propositions.

Datation :

XVIIIe siècle

Importance pour la culture occitane :

Le Mas du Juge est historiquement lié à la figure de Frédéric Mistral,poète provençal, fondateur du Félibrige et du Museon Arlaten, prix Nobel de littérature en 1904. Entrée dans sa famille en 1803 lors de l'achat de cette bastide provençale par Antoine Mistral, elle fut par la suite léguée aux aînés de la famille et revint à ce titre en 1827 à François Mistral, père du poète occitan. Le mas du Juge accueille la naissance (1830) et les jeunes années de Frédéric Mistral. Sa licence de droit obtenue à Aix-en-Provence en 1851, le futur auteur des Isclo d'Or s'installe sur les terres familiales d'où il entame son entreprise de rénovation de la langue et de la culture occitanes : "Et là même, - à cette heure, j'avais mes vingt et un ans, - le pied sur le seuil du Mas paternel, les yeux vers les Alpilles, en moi et de moi-même, je pris la résolution : premièrement, de relever, de raviver en Provence le sentiment de race que je voyais s'annihiler sous l'éducation fausse et antinaturelle de toutes les écoles; secondement, de provoquer cette résurrection par la restauration de la langue naturelle et historique du pays, à laquelle les écoles font toutes une guerre à mort : troisièmement, de rendre la vogue au provençal par l'influx et la flamme de la divine poésie." (Memoires et récits, édition de 2008, Arles, Actes Sud, p.159). C'est entre ses murs qu'il entreprend d'ailleurs de rédiger la première de ses oeuvres majeures, Mirièio. Le 4 septembre 1855, le décès de François Mistral, et les litiges relatifs à la succession, conduisent Frédéric et sa mère, Délaïde, seconde épouse du patriarche, à quitter la propriété définitivement. L'épisode, douloureux pour le poète, est relaté dans ses Memòri e racontes : "une semaine après, au retour du service, le partage se fit.[...] Et au Mas paternel, qui n'était pas dans mon lot, il fallut dire adieu". (Ibid, p.247). Celle-ci revient alors, selon la tradition provençale, au fils aîné Louis Mistral, et après lui à son fils Théophile Mistral. A la mort de celui-ci, Frédéric Mistral, petit-neveu de l'illustre aïeul hérite du Mas du Juge, la vendant plus tard hors du cercle familial.

Eléments remarquables :

La propriété se composait du temps des Mistral d'un ensemble de 25 ha de terrain, ainsi que d'un corps de ferme. "La bastidasso ount nasguère, en fàci dis Aupiho, toucant lou Claus-Créma, se ié disié lou Mas dóu Juge : un tenemen de quatre couble, emé soun pastre, sa servènto [...]" / "La vieille bastide où je naquis, en face des Alpilles, touchant le Clos-Créma, avait nom le Mas du Juge, un tènement de quatre paires de bêtes de labour, avec son premier charretier, ses valets de charrue, son pâtre, sa servante [...]". (cf. Sur les pas de Frédéric Mistral p.11) De forme longitudinale, la demeure est entourée d'un vaste jardin. Prélude à l'arrivée au mas, une allée de platanes, et sur le côté du chemin, un muret aujourd'hui gravé d'un portrait de Frédéric Mistral. Sur l'un des murs latéraux du mas, figure également une plaque portant l'inscription suivante "Dins aqueste Mas dou Juge Frederi Mistral es nascu lou 8 de setèmbre 1830 i'a viscu sa bello jouinesso. Escri si proumièris obro e pièi "Mirèio" lou quittant, en setèmbre 1855, qu'après la mort de soun segne paire Francés Mistral, de qu'au a escri : "C'est lui qui m'a rendu poète". Lauso aubourado lou 18 de mai 1959, jour de la Santo-Estello à Maiano. Pèr li siven de soun rèire-nebout e fihou, prouprietàri dou mas Mireien." Dans ce Mas du Juge, Frédéric Mistral est né le 8 septembre 1830 et y a vécu sa belle jeunesse. Il y écrivit sa première oeuvre et puis "Mirèio", ne le quittant, en septembre 1855, qu'après la mort de son père François Mistral, du quel il a écrit : "C'est lui qui m'a rendu poète". Pierre érigée le 18 mars 1959, jour de la Saint-Estelle à Maillane, par son grand-neveu et fils, propriétaire du mas Mireien."

Statut de protection :

La maison elle-même n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement aux Monuments historiques. Le Jardin du mas toutefois, a fait l'objet d'une campagne d'inventaire en 1994.

La Maison du Lézard, référence au cadran solaire placé par Frédéric Mistral sur sa façade et qu'orne le reptile, accueillit le poète et sa mère au lendemain de la mort de François Mistral. De 1855 à 1876, Frédéric Mistral résida 11 avenue Lamartine, au coeur de Maillane. Il acheva en ces murs Mirèio, et y réalisa Calendau.

Nom de l'édifice :

Maison du Lézard

Autres appellations :

Localisation :

11, avenue Lamartine 13910 Maillane

Fonction d'origine de l'édifice :

Demeure de Frédéric Mistral après 1855, la maison fut cédée par la suite à Jeanne de Flandreysy. Cette dernière en fit la donation le 18 juillet 1957 à la commune de Maillane. L'acte de cession de la Maison du Lézard est aujoud'hui conservé dans les archives du Palais du Roure, en Avignon.

Fonction actuelle de l'édifice :

La maison du Lézard abrite désormais l'Office du Tourisme de la ville, la bibliothèque municipale ainsi que le centre de recherches mistraliennes.

Datation :

XVIIe siècle.

Importance pour la culture occitane :

Cette belle demeure de maître du XVIIe siècle, figure depuis 1930 au classement des Monuments historiques. Pan du patrimoine bâti de la commune de Maillane, cette maison est également étroitement liée à l'histoire personnelle du poète occitan Frédéric Mistral, ayant résidé en ces murs entre 1855, aux lendemains de la mort de son père, et jusqu'à son mariage en 1876.François Mistral décède en septembre 1855, débute alors le partage des biens de la famille. Frédéric, dernier des enfants, né des secondes noces du patriarche, est contraint de quitter le Mas du Juge aux côtés de sa mère. Ils rejoignent tous deux la demeure échue au benjamin, en plein cœur de Maillane, une maison de village sans jardin ni terrain.

Eléments remarquables :

Cette maison de village, demeure de maître datant du XVIIe siècle, présente sur l'une de ses façades, un cadran solaire, orné du lézard qui donna à la bâtisse son nom actuel. Symbole du temps qui passe et de la vogue de la gnomonique dans la Provence du XIXe siècle, l'Empèri dau Solelh des Félibres, le cadran apposé par Mistral en 1903, interpelle le passant de ces quelques mots en occitan : "Gai lesert béu toun soulèu, l'ouro passo que trop lèu e deman ploura belèu." "Gai lézard bois ton soleil, l'heure ne passe que trop vite et demain il pleuvra peut-être". Reconvertie depuis en Office du tourisme, la maison conserve trace de sa période mistralienne par la plaque commémorative apposée sur la façade "A la mémori unenco de Frederi Mistral e de sa maire tant amado Adelaido en remembranço dis an benesi ounte lou poueto coumplique Mirèio, oubrajè Calendau lis isclo d'or e lou tresor dou Felibrige. Festejant d'ilustris ami e plourant Lamartine après soun paire aquesto lauso aven dreissa, contro l'oustau que lis acaté touti dous de 1855 à 1876." Foundacioun Flandreysy-Espérandieu. 1957. À la mémoire unique de Frédéric Mistral et de sa mère tant aimée Adélaïde en mémoire des années bénies durant lesquelles le poète acheva Mirèio, rédigea Calendau, Lis Isclo d'Or et Lou Tresor dòu Felibrige. Fêtant d'illustres amis et pleurant Lamartine après son père, cette plaque avont érigée, contre la demeure qui les accueilli tous les deux de 1855 à 1876." Fondation Flandreysy-Espérandieu. 1957.

Statut de protection :

Classement au titre des Monuments historiques par l'arrêté du 31 juillet 1930. Identifiant : (PA00081317 – Monuments historiques )

Ressources en ligne

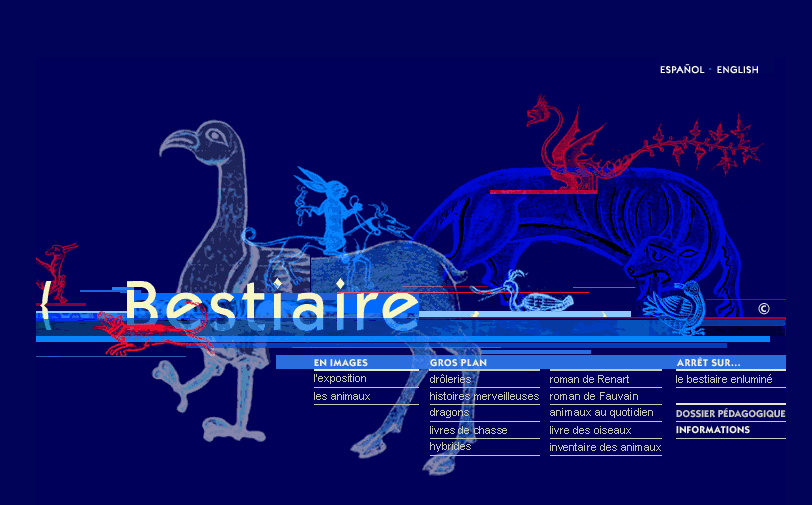

[imatge id=21470]

L'art roman a produit un très riche bestiaire symbolique, composé d'animaux réels et d'animaux exotiques et fantastiques. Ce bestiaire est particulièrement représenté dans la sculpture des édifices religieux (portails, chapiteaux, corniches, etc.) et dans l'enluminure des manuscrits à contenu représentations symboliques incarnant souvent le combat entre le bien et le mal. De même les « bestiaires » littéraires sont destinés à l'instruction morale des chrétiens. Les animaux y ont des caractères et des mœurs comparables à ceux des hommes.

Les animaux humanisés sont également présents dans le décor des fables et satires comme le très célèbre ensemble de récits des XIIe et XIIIe siècle regroupés sous le nom de Roman de Renart. À partir du XIIIe siècle, la redécouverte des œuvres d'Aristote produit une approche plus réaliste du monde animal, en particulier dans les encyclopédies. Les livres de chasse donnent également lieu à une importante iconographie relative au gibier et aux animaux sauvages.

Généralités sur le bestiaire médiéval

Exposition virtuelle

« Le bestiaire dans l'enluminure médiévale », exposition et dossier virtuel réalisés à partir de l'exposition de manuscrits à la Bibliothèque nationale de France (11 octobre 2005 au 8 janvier 2006). Exposition virtuelle (commissariat : Marie-Hélène Tesnière, conservateur en chef au département des Manuscrits). L'exposition virtuelle propose de nombreuses reproduction de manuscrits, pour la plupart issus des collections de la Bibliothèque nationale de France et de la Médiathèque d'agglomération de Troyes. Peu de manuscrits de provenance méridionale.

Parcourir l'exposition sur le site de la BnF

Répertoire

Liste des bestiaires littéraires du Moyen-Âge sur le site ARLIMA : à consulter en ligne.

Dossier

« Les mystères du bestiaire roman » : un petit dossier sur le bestiaire sculpté dans les édifices religieux de Poitou-Charentes réalisé par le service des musées de Poitiers.

Thèse

Juliette GUIGON, Le bestiaire de la sculpture romane : Thèse de doctorat : Médecine vétérinaire : École vétérinaire de Maisons-Alfort : 2004

Les bestiaires en occitan

« De las propriotas de las animanças»

Voir la fiche en ligne sur le répertoire informatisé d'ARLIMA

« Aiso son las naturas d'alcus auzels e d'alcunas bestias. »

2e moitié du XIIIe siècle. Imitation en prose occitane du Bestiaire d'amour de Richard de Fournival (en français, vers 1250). Auteur anonyme, connu par une copie sans doute incomplète présente dans l'un des plus importants chansonniers occitans, le chansonnier dit La Vallière (Bnf, ms français 22543, f. 140 r et v).

Consulter la fiche sur le répertoire ARLIMA

Consulter le Chansonnier provençal (Chansonnier La Vallière) en ligne sur Gallica« Breviari d'amor », Matfre Ermengaud (Languedoc, vers 1288)

Breviari d'amor, copie N (Bibliothèque nationale de Russie : Ms. Prov. F. V. XIV.1)

Le ms N, sans doute réalisé à Lérida à la fin du XIIIe siècle, est l'un des plus richement enluminés.

Breviari d'amor, copie A (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 857)

Breviari d'amor, copie B ( Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 9219)

Breviari d'amor, copie C ( Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 858)

Voir les fonds de la Médiathèque intercommunale du Piémont oloronais

Aquesta fèsta se debana cada cinc ans a Sampeyre al còr de las Valadas occitanas d'Itàlia. Lo nom de « Baio » vendriá de l'occitan « abadiá » e remandariá als « abats de joinesa », joves qu'avián per foncion d'organizar las fèstas de la comunautat.

1/ La practica a l'ora d'ara

Aquesta fèsta carnavalesca se debana cada cinc ans dins la Val Varaita, dins la província de Cuneo, al còr de la Valadas occitanas d'Itàlia. La mai famosa es la de Sampeyre. Lo nom de la fèsta de la Baio vendriá de l'occitan abadiá e remandariá a las tradicions dels abats de joinesa, joves qu'avián tradicionalament per foncion d'organizar las fèstas de la comunautat.

Un ensemble de rites se debana pendent tres jorns al mes de febrièr : los dos dimenges abans lo carnaval e lo Dijòus gras.

La Baio es un grand cortègi d'òmes costumats, d'unes en « Maures », d'autres travestits en femnas, d'autres coifats de mitras espectacularas.

Los personatges istorics que compausan lo cortègi son los seguents : l'Abà, il Tesoriere, lo Cavalìe (cavalieri), lo Tambourn majour, l'Arlequin, los Sarazine, la Segnourine (signorine), lo Tambourin (tamburini), lo Sapeur, lo Grec (greci), l'Escarlinìe, l'Espous (sposi), los Segnouri (signori), lo Sounadour (suonatori), lo Uzuart, lo Granatìe, lo Morou (i neri) e lo Turc, lo Viéi e la Viéio (il vecchio e la vecchia), e lo Cantinìe (cantiniere).

Los « Sonadors » son l'element central de la fèsta, que fan dançar tota la jornada e tota la nuèch aprèp que de « sapeurs » aguèsson copat a la pigassa una barrièra de fusta simbolica.

Las jornadas començan a l'apèl dels « Tambourins » e contunhan amb de desfilats dins los diferents cantons. La Baio es particularament espectaculara per la qualitat e la diversitat dels costumes que son eiretats de diferentas epòcas de l'istòria de la valada. Se reconeis en particular la garda armada jols traches dels « Ussari », en costume de ussars de l'epòca napoleoniana. Coma tot carnaval en Occitània, lo procès representa lo punt d'òrgue del Dijòus gras.

Aquí, lo còp de teatre de las fèstas de la Baio es immancablament la fugida del tresaurièr amb la caissa plena d'argent. Lo public assistís a sa captura, son procès, sa condemna a mòrt e enfin sa gràcia.

2/ Aprendissatge e transmission

Aqueste carnaval permet a totes los estatjants de la valada d'èsser actors de la fèsta. En efècte, emai lo cortègi siaguèsse reservat als òmes que son los sols a se poder mascar jols traches dels personatges ligats a la tradicion istorica locala, la populacion tota participa a l'organizacion e a la preparacion notadament dels costumes.

3/ Istoric

Aqueste carnaval commemòra la victòria dels estatjants de las valadas contra las invasions sarrasinas en Provença e dins los Alps a la fin del sègle X, mai o mens en 975-980. Aquesta ipotèsi es pasmens remesa en question. D'elements de las diferentas epòcas marcantas de l'istòria de la valada son estadas incorporadas coma per exemple los ussars de l'epòca napoleoniana.

4/ Salvagarda

Aquesta practica que se renovèla pas qu'un còp cada cinc ans es pas l'objècte d'una proteccion particulara d'un punt de vista patrimonial. Sos rituals son fòrça codificats e pauc de plaça es daissada a l'improvisacion tant d'un punt de vista dels costumes coma dels ròtles dels personatges o del debanament de la fèsta. Aqueste carnaval es pasmens mes en valor per la region del Piemont.

5/ Actors de la practica

Totes los estatjants d'aquesta valada son actors de la Baio de Sampeyre.

Lo Boeci es un poèma allegoric, parafrasi en lenga occitana del tractat estoïcian e neoplatonician Consolatio philosophiae del filosòf e òme poliric latin Anicius Manlius Severinus Boethius dich Boèci (480-524). Es estat probable compausat en Lemosin a l'entorn de l'An Mil. Aqueste poèma sus la vida de Boèci es conegut per un manuscrit fragmentari de 258 vèrns decasillabas conservat al dintre d'un recuèlh de manuscrits del fons ancian de la Bibliotèca d'Orleans.

Lo fragment del Boeci es gaitat, amb la Canso de sancta Fides de Agen , coma una de las òbras literàrias mai ancianas compausadas en lenga occitana.

Autras versions del títol :

Lo manuscrit ne comportant pas nat element de títol, los diferents editors e critics an fargat mantes títols desempuèi la debuta del sègle XIX. Lo títol Boèci es al jorn d'anuèch adoptat coma títol convencional (títol unifòrma).

Fòrmas desjitadas :

< Poème en vers romans sur Boèce (F. Raynouard, 1817)

< Boèce (P. Meyer, 1872)

< Boecis (V. Crescini, 1926)

< Fragments de la Vie de Boèce en langue romane

Exemplaris conservats :

Lo Boeci es conegut per una sola còpia fragmentària copiada al cap d'un recuèlh de tèxtes religiós conservats a la Bibliotèca d'Orleans : « Jérémie et Ézéchiel, suivis de sermons, du Cantique des cantiques et d'un fragment de la Vie de Boèce en langue romane ». Lo poèma comença al mitan de la pagina 269 e s'acaba a la pagina 275 per un mot picat. Los 21 primièrs vèrs (pagina 269) son d'una escritura pus arcaïca que lo demai del fragment.

Provenença :

Lo manuscrit proven de l'abadia de Saint-Benoit-sur-Loire (abadia de Fleury), que sa bibliotèca compausa una importanta partida del fons ancian de la Bibliotèca d'Orléans, transferit al cors de la Revolucion francesa.

Mencionat al sègle XVIII per l'abat Lebeuf dins l'una de sas « Dissertations sur l’histoire civile et ecclésiastique de Paris », es descobèrt per François Raynouard en 1813 dins las colleccions de la Bibliotèca d'Orléans.

Descripcion del manuscrit :

Al dintre d'un recuèlh, pergam, 275 p. (XIe s.). Lo Boeci es estat copiar al cap del manuscrit (p.269-275) sus de fulhets daissats blancs.

Identificant (còta) :

Bibliotèca municipala d'Orléans, ms. 444 (anciana còta : n° 374).

Descripcion detalhada :

Veire la descripcion completa del manuscrit dins lo Catalòg general dels manuscrits de las bibiotècas publicas de Frància (sul siti del Catalòg collectiu de Frància : ccfr.bnf.fr) :

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadcgm:EADC:D18013076

Estudi :

1. Contengut del Boeci

Lo Boeci es un poèma inspirat del tractat De Consolatione Philosophae, redigit per Boèci dens la siá preison de Pavia, aprèp que siague estat empreisonat en 520 per Teodoric lo Grand, rei ostrogot d'Italia e eretièr de fach dels emperadors romans d'Occident. Lo fragment conservat, que n'evòca pas que la debuta de la De Consolatione Philosophae constituïs sens dobte lo començament d'una òbra plan mai voluminosa. Inicialament tractat de morala estoïciana influenciada pel neoplatonisme, pintrant de faiçon allegorica lo consolament aportat al filosòfa engabiat per la Filosofia, que dialòga amb èl en abordant de concèptes tals que lo patiment, lo consolament, lo determinisme, la libertat, la providéncia, la justícia o la vertut. Boèci serà esecutat en 524 al cap de quatre annadas de detencion.

S'aquel tèxte occitan es l'imitacion d'una òbra morala fòrça celèbre a l'Edat Mejana, Robèrt Lafont e Crestian Anatole an fach remarcar que son autor fai pròva d'un projècte poetic « L'autor occitan a mesclat ad aquel tèxte de tradicion clericala de notacions mai popularas qu'apartenen a la legenda del sant. A susquetot daissat anar la siá imaginacion a descriure l'escala simbolica qu'apareis a Boèci pintrada sul vestit de Dòna Filosofia. N'es pas tan solament un clèrgue, mes un poèta de mestièr ». De fach, en parafrasant un tèxte allegoric mas tanben parcialament autobiografic, l'autor se plaça a meitat-camin entre un trachat de filosofia morala reformulat e una agiografia de Boèci, gaitat segond la tradicion crestiana coma un sant de la Gleisa catolica, ben que ne siasque pas jamai estat canonizat.

2. Lo Boeci o l'acta de naissença de la literatura occitana :

La majora part dels istorians de la literatura occitana an fach del Boeci una de las pus ancianas òbras d'expression occitana als costats de la Canso de sancta Fides de Agen. L'espelida de l'occitan coma lenga d'escritura se desrotla dins un processus long, pauc perceptible dins la documentacion, que s'opèra entre los sègles VIII e XI. Lo Boeci tanben coma la Canso de sancta Fides marcan una virada dins la mesura on la lenga occitana i es autonòma,

A l'encontra dels documents anteriors, onte lo conflicte amb lo latin es de conéisser. Lo cas de l'espelida de la scripta occitana es original. « Paradoxalament, la primièra de las escrituras aital mesas al ponch ne foguèt pas administrativa mas poetica. D'efièch, la primièra carta que sa redaccion es fondada sus l'emplec autonòme e exclusiu de l'occitan es datada d'abrial de 1102. D'autras cartas presentan a de datas mai ancianas de fragments que, negats dins lo latin, se daissan identificar coma romans, mas dins un frasat general que ne s'es pas desmarcat de l'usatge del latin. (…) Aital, son mai que probable lo poèma sus Boèci e la cançon de santa Fe que constituïssen a l'entorn de l'an Mil la primièra afirmacion neta de la romanitat d'òc de cap a la tradicion escricha latina.

A partir d'aquel temps, la lenga occitana coma lenga d'escritura, de pensada emai de creacion se vai desvelopar al ponch que mens d'un sègle pus tard, amb Guilhèm IX e los primièrs trobadors, lo rapòrt de fòrça entre lo latin e l'occitan aurà bassaculat en favor de la segonda per l'innovacion poetica. A prepaus del fragment del Boèci, Robèrt Lafont escriu : « siam a las sorças d'una literatura novèla, desjà mestressa de sa fòrma. »

Notam çaquelà que lo Boeci dubrís davantatge la via ad una pròsa religiosa d'expression occitana que non pas a la lirica dels trobadors « que s'opausaràn tanplan a l'anciana cultura latina coma a la novèla creacion poetica clericala. ». D'efièch, los tòpos de la Fin'Amor n'apareisson encara pas cap de briga dins aquela òbra noirigada dels dialògs de Platon e de la pensada de sant Augustin, que se restacla clarament a la cultura de l'Antiquitat crestiana.

3. La datacion de l'òbra :

La datacion del Boeci a balhat lòc a belcòp d'especulacions dempuei lo sègle XVIII onte Cort de Gibelin (Discours préliminaire du Dictionnaire étymologique de la langue française, 1773-1782), lo fasiá remontar al sègle IX.

La majora part dels especialistas s'acòrdan çaquelà sus la datacion propausada tanlèu lo sègle XIX per François Raynouard puèi Paul Meyer, aquò's a dire entre la fin del sègle IX e mai probablament lo primièr tèrç del sègle XI segond l'estudi lingüistic fòrça ponchut de Vladimir Rabotine, que sas conclusions son confirmadas per los critics posteriors (René Lavaud et georges Machicot, 1950 ; Christian Anatole et Robèrt Lafont, 1970). L'estudi de Vladimir Rabotine, que conclús a l'anterioritat del Boèci sus la Chanson de Sainte Foi d'un vintenat d'annadas, conforma que lo fragment en occitan sus Boèci es plan « lo mai ancian monument literari de la lenga d'òc ».

L'estudi de la lenga del poèma permet de l'atribuïr ad un autor del virat lemosin, probable un clèrgue de l'abadia Sant-Marçau-de-Lemòges, grand foguièr d'escrich religiós d'expression occitana. La còpia anuèch conservada a la Bibliotèca d'Orleans es probable estada realizada dins la meteissa abadia avant de rejónher la libreria de l'abadia de Saint-Benoit-sur-Loire.

Edicions e reviradas :

1/ RAYNOUARD , François. Choix des poésies originales des troubadours, t. II, Paris, 1817.

Aussi : RAYNOUARD (François), Fragment d’un poème en vers romans sur Boece…, Paris, 1817.

Primièra edicion completa del tèxte e revirada francesa.

En linha sus Occitanica : consultar lo document.

2/DIEZ, Friedrich. Altromanische Sprachdenkmäler, Bonn, 1846, p. 39-72.

3/ BARTSCH, Karl, Chrestomathie provençale, Elberfeld, 1868.

4/ MEYER, Paul, Recueil d’anciens textes bas-latins, provençaux et français, Paris, 1877, 23-32

En linha sus Gallica : consultar lo document.

5/ HÜNDGEN, Franz, Kritische Ausgabe des altprovenzalischen Boëthiusliedes unter Beifügung eines Commentars, Oppeln 1883.

Edicion jutjada « pauc satisfasenta » per Vladimir Rabotine.

6/ CRESCINI, Vincenzo. Manualetto provenzale per uso degli alunni delle Facoltà di Lettere, Verona ; Padova, 1892, p. 1-5.

7/ APPEL, Carl. Provenzalische Chrestomathie, Leipzig, 1895, p. 147-151.

8/ BARTSCH, Karl. Chrestomathie provençale, 6e éd. entièrement refondue par Eduard Koschwitz, Marburg, 1904.

9/ BOSELLI, Antonio. Il Boecis in antico provenzale secondo la lezione dell'apografo orleanse, Roma, 1903.

10/ LAVAUD, René, MACHICOT, Georges. Boecis : poème sur Boèce (fragment), Toulouse, Institut d’Études Occitanes, 1950.

Edicion novèla mai revirada francesa literala.